AUS DEM ZFF

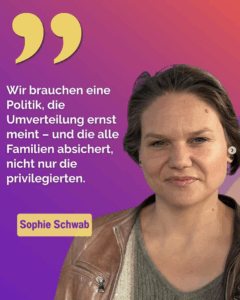

Neues Dossier erschienen: „Mit Sicherheit – nicht?“

Mit dem neuen Dossier lädt das Gunda-Werner-Institut dazu ein, „Sicherheit“ grundlegend neu zu definieren: nicht als exklusiven Schutz für wenige, sondern als Grundrecht für alle — besonders für Menschen, die durch Armut, Gewalt oder Ausgrenzung verunsichert sind.

Unsere ZFF-Geschäftsführerin, Sophie Schwab, setzt in ihrem aktuellen Beitrag für das Dossier „Deutschland: Fürsorge statt Festungen“ ein klares Zeichen: Sicherheit darf nicht allein an Waffen, Grenzen oder Kontrolle geknüpft werden. Sie plädiert dafür, den Blick zu öffnen — über Migrations-, Außen- und klassische Sicherheitspolitik hinaus — hin zu einer Sicherheit, die auf Beziehung, Fürsorge und dem Wissen basiert: Ich bin nicht allein.

Wer sicher leben will, braucht Zugang zu Wohnraum, Bildung und Gesundheitsversorgung, Schutz vor Gewalt und Diskriminierung sowie die Möglichkeit, für andere zu sorgen, ohne selbst zu fallen. Sicherheit bedeutet deshalb auch: Zeit, Geld und Infrastruktur.

Mit Sicherheit – nicht? | Gunda-Werner-Institut | Heinrich-Böll-Stiftung

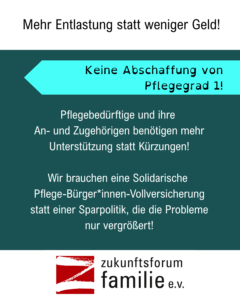

Unabhängiger Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Die Pflege eines Angehörigen kostet Zeit und Kraft. Wie lässt sich eine verantwortungsvolle Pflege mit dem Beruf verbinden? Der unabhängige Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf wurde eingesetzt, um Lösungen dafür zu erarbeiten.

Unsere ZFF-Geschäftsführerin, Sophie Schwab, wurde zur Neubesetzung des Beirats für die Vereinbarkeit Pflege und Beruf als Mitglied berufen.

Weitere Informationen zum Beirat finden Sie hier.

Podcastfolge Feminismus mit Vorsatz x GWI zu reproduktiver Gerechtigkeit

Die dritte und letzte Folge der Trilogie über reproduktive Gerechtigkeit widmet sich der Frage, unter welchen Bedingungen Kinder in Deutschland tatsächlich würdevoll großgezogen werden können.

U.a. mit Sophie Schwab, ZFF-Geschäftsführerin, richtet die Folge den Blick auf die tief verwurzelte soziale Schieflage. Zugleich entwirft sie eine Vision davon, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, die die Rechte von Kindern wirklich ernst nimmt und Familien solidarisch unterstützt.

Hier reinhören: Folge 51 | Was Familien wirklich brauchen – und was ihnen fehlt | Feminismus mit Vorsatz Podcast

SGB-II-Reform gefährdet Familien: Verbände fordern Nachbesserungen

Mit einem gemeinsamen Appell wenden sich die Liga für unbezahlte Arbeit e. V. (LUA), der Deutsche Juristinnenbund e. V. (djb), das Zukunftsforum Familie e. V. (ZFF), der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV) und die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) an die Bundesregierung. Die Verbände fordern, dass die geplante Reform des SGB-II die besondere Situation von Menschen mit Fürsorgeverantwortung angemessen berücksichtigt. „Eine nachhaltige Erwerbsintegration braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Wer Kinder betreut oder Angehörige pflegt, kann nicht unter Sanktionsdruck in den Arbeitsmarkt gezwungen werden, wenn die strukturellen Voraussetzungen fehlen“, so die gemeinsame Position.

Betreuungsinfrastruktur fehlt

Bundesweit fehlen rund 430.000 Kita-Plätze. Öffnungszeiten decken häufig nicht die Arbeitszeiten ab, Ferienbetreuung ist vielerorts nicht verfügbar. Ohne gesicherte, verlässliche, qualitativ hochwertige Betreuungsinfrastruktur kann jedoch eine Erwerbsaufnahme nicht nachhaltig gelingen. Die strukturellen Defizite dürfen nicht auf einzelne Sorgeverantwortliche abgewälzt werden. Genau das sieht jedoch der Entwurf mit der Verschärfung der Zumutbarkeitsregelungen vor, wenn Eltern schon ab dem ersten Geburtstag ihres Kindes einer Erwerbsarbeit nachgehen müssen.

Qualifizierung muss Vorrang haben

Die Verbände sind sich einig: Qualifizierungsmaßnahmen müssen klar Vorrang vor kurzfristiger Vermittlung in eine beliebige Beschäftigung haben. „Nur so entstehen Perspektiven auf eine stabile, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die die eigenständige Existenzsicherung von Frauen langfristig sichert und sie vor Dequalifizierung schützt“, betont eaf-Bundesgeschäftsführerin Nicole Trieloff.

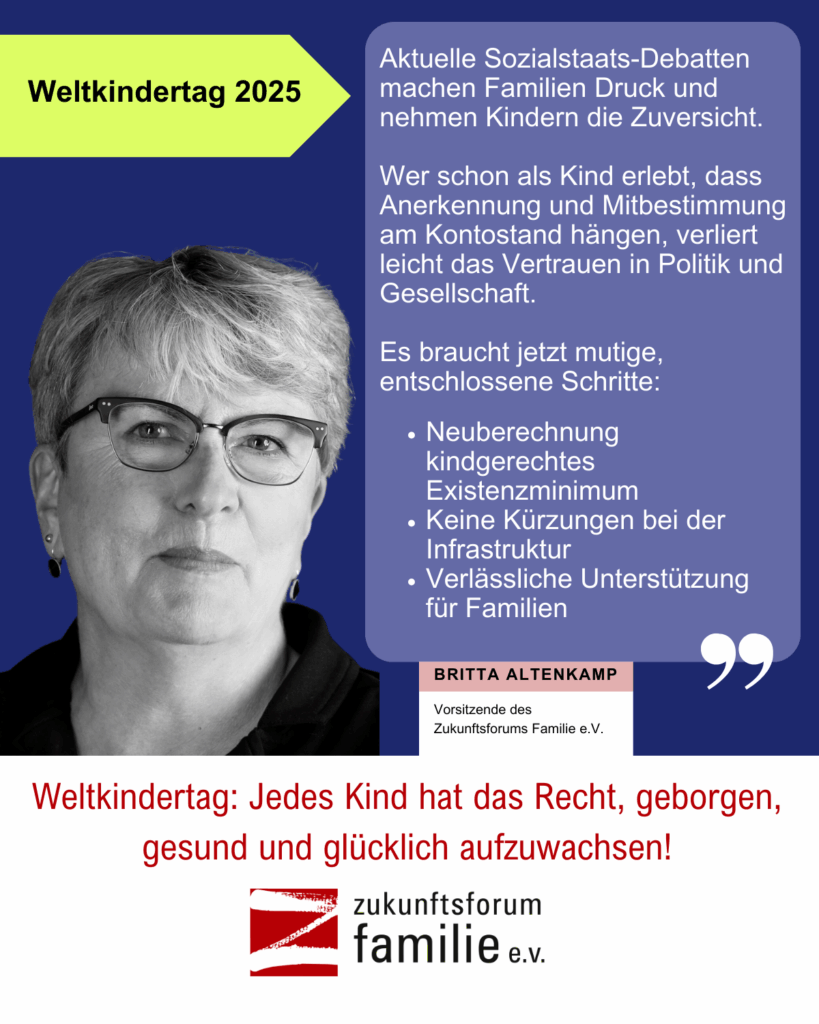

Sanktionen gefährden ganze Familien

Besonders kritisch sehen die Verbände die geplanten Sanktionsverschärfungen. Kürzungen von 30 Prozent bis zum vollständigen Entzug des Regelbedarfs treffen nicht nur die sanktionierten Personen, sondern faktisch auch ihre Kinder und ggf. Partner*innen. „Das gefährdet die Existenzsicherung ganzer Familien. Damit verfehlt der Sozialstaat seinen Schutzauftrag – und die Gleichberechtigung der Mütter kommt zu kurz“, warnt Prof. Dr. Susanne Baer, Präsidentin des djb. „Kinder und Jugendliche leiden damit unmittelbar, wenn weniger für gesundes Essen oder den Wintermantel bleibt. Sollten zusätzlich auch noch Unterkunftskosten begrenzt werden, geraten auch Schutzräume ins Wanken, die eigentlich Sicherheit, Nähe und Entwicklung ermöglichen sollten „, ergänzt Britta Altenkamp, Vorsitzende des ZFF.

Der neue § 32a sieht vor, dass nach drei verpassten Meldeterminen der gesamte Regelbedarf entfällt. Zwar sind Ausnahmen denkbar, etwa wenn ein Kind krank ist, die Kita geschlossen bleibt oder ein Pflegenotfall eintritt. Die Nachweispflicht liegt jedoch bei den Betroffenen und ist schwer zu erfüllen. „Besonders Alleinerziehende und Paare mit mehreren Kindern sind aufgrund ihrer Care-Verantwortung armutsgefährdet. Der Referentenentwurf trägt dieser Realität nicht Rechnung – im Gegenteil: Er verschärft die Situation durch unrealistische Anforderungen und existenzgefährdende Sanktionen“, kritisiert Jo Lücke, Vorsitzende der Liga für unbezahlte Arbeit.

Umgangsmehrbedarf

Zurzeit wird der Regelbedarf eines Kindes im Haushalt von Alleinerziehenden für Umgangstage gekürzt und an den anderen Elternteil im Bürgergeld-Bezug gezahlt. Dies verursacht hohen bürokratischen Aufwand für Eltern und Behörden, der mit einem Umgangsmehrbedarf vermieden wird. „Je mehr ein Kind in zwei Haushalten lebt, desto höher sind die Kosten. Zusätzliche Kosten werden aber nicht eingespart. Wir fordern einen Umgangsmehrbedarf, damit der mitbetreuende Elternteil das Kind versorgen kann, während im Haushalt des alleinerziehenden Elternteils nicht gekürzt wird“, betont Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des VAMV. Für das Reformpaket hatte der Koalitionsausschuss einen Umgangsmehrbedarf vorgesehen. Dieses Versprechen muss jetzt eingelöst werden.

Die Verbände fordern:

- Gesicherte Betreuungsinfrastruktur als Voraussetzung für Erwerbsaufnahme – nicht nur auf dem Papier, sondern real verfügbar und mit Arbeitszeiten vereinbar

- Vorrang von Qualifizierung vor kurzfristiger Vermittlung für nachhaltige Erwerbsintegration und Vermeidung von Dequalifizierung

- Keine Gefährdung von Familien durch Sanktionen

- Abschaffung der temporären Bedarfsgemeinschaft und Einführung eines Umgangsmehrbedarfs für Trennungsfamilien

Über die Verbände:

Liga für unbezahlte Arbeit (LUA) e. V. ist die gewerkschaftsähnliche Interessenvertretung für alle familiär Care-Arbeitenden in Deutschland. Sie setzt sich für die rechtliche Absicherung und gesellschaftliche Aufwertung von Care-Arbeit ein. Mehr unter www.lua-carewerkschaft.de

Deutscher Juristinnenbund e. V. (djb) ist ein Zusammenschluss von Juristinnen, Volkswirtinnen und Betriebswirtinnen, der sich für die Gleichstellung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und die Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit einsetzt. Mehr unter www.djb.de

Zukunftsforum Familie e. V. (ZFF) ist ein familienpolitischer Fachverband, der sich für eine solidarische und vielfaltsorientierte Familienpolitik einsetzt. Mehr unter www.zukunftsforum-familie.de

Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV) vertritt seit 1967 die Interessen von Einelternfamilien in Deutschland und setzt sich dafür ein, diese als gleichberechtigte Familienform anzuerkennen und entsprechende gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Mehr unter www.vamv.de

evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) ist der familienpolitische Dachverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der die Bedeutung und die Leistungen von Familien sichtbar macht, indem er sich für ihre Bedürfnisse und gesellschaftlichen Anliegen in Politik, Gesellschaft und Kirche engagiert. Mehr unter www.eaf-bund.de

Die vollständigen Stellungnahmen stehen zum Download bereit unter:

Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 08.12.2025

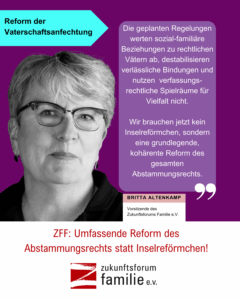

Das ZFF fordert eine umfassende Reform des Abstammungsrechts statt Inselreförmchen

Anlässlich der heutigen ersten Lesung des Gesetzes zur Reform der Vaterschaftsanfechtung warnt das Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF) vor erheblichen Schwächen der geplanten Regelungen.

Britta Altenkamp, Vorsitzende des Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF), betont: „Wir brauchen jetzt kein Inselreförmchen, sondern eine grundlegende, kohärente Reform des gesamten Abstammungsrechts. Es ist an der Zeit für eine Reform, die alle Kinder unterstütz. Das bedeutet soziale Elternschaft im Sinne des Kindeswohl ausdrücklich zu stärken, statt biologische Abstammung noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Außerdem heißt es, die Vielfalt moderner Familien rechtlich abzusichern – insbesondere in queeren Familienkonstellationen und Patchworkfamilien mit der Möglichkeit einer einvernehmlichen Mehrelternschaft und der rechtlichen Gleichstellung von Zwei-Mütter-Familien. Zudem muss Diskriminierungs- und Gewaltschutz im Abstammungsrecht konsequent mitgedacht werden. Der vorliegende Entwurf schafft hingegen neue Unsicherheiten – gerade dort, wo Kinder Stabilität am dringendsten brauchen: in der Familie.

Aus unserer Sicht werden die geplanten Regelungen Konfliktsituationen, insbesondere bei Trennungen oder bestehender Gewalt, verschärfen. Sozial-familiäre Beziehungen zu rechtlichen Vätern werden abgewertet, verlässliche Bindungen destabilisiert und verfassungsrechtliche Spielräume für Vielfalt nicht genutzt.

Wir lehnen den Gesetzentwurf daher in seiner aktuellen Form ab, auch wenn an einigen Stellen durchaus richtige Impulse zu finden sind. Wir rufen die Parlamentarier*innen aller demokratischer Parteien dazu auf, sich im weiteren Verfahren für Verbesserungen im Sinne der Vielfalt von Familie einzusetzen.“

Zum Hintergrund:

Der Gesetzesentwurf reagiert auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Rechten leiblicher Väter. Im gleichen Urteil wies das Gericht auch auf die Möglichkeit hin, rechtliche Mehrelternschaft zu etablieren – diese Möglichkeit wird hier allerdings nicht ausgeschöpft. Das ZFF nahm bereits zum Referent*innenentwurf ausführlich Stellung.

Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 04.12.2025

ZFF beim Austausch mit Bundesministerin Prien

Karin Prien im Austausch mit Familienverbänden

Am 2. Dezember war die ZFF-Geschäftsführerin Sophie Schwab zu Gast bei Bundesministerin Karin Prien. Das ZFF brachte in das Gespräch insbesondere drei zentrale Anliegen ein: die Situation pflegender Familien, die wirtschaftliche Eigenständigkeit von Frauen sowie den dringenden Bedarf an verlässlicher Kinderbetreuung. Wir bedanken uns für den konstruktiven Austausch und freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit.

Quelle: Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

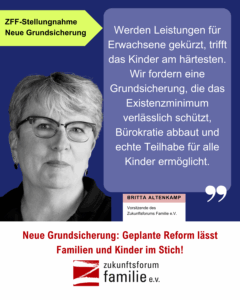

Neue Grundsicherung: Geplante Reform lässt Familien und Kinder im Stich!

Die Bundesregierung begründet ihren Referent*innenentwurf für die geplante Reform der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit veränderten wirtschaftlichen und strukturellen Bedingungen. Gleichzeitig sollen Haushaltsmittel eingespart und Kontrollmechanismen im SGB II ausgeweitet werden. Das Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF) kritisiert den Entwurf deutlich, weil darin zentrale Prinzipien des Sozialstaats infrage gestellt werden. Das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum dürfe nicht durch Sanktionsmechanismen relativiert werden.

Britta Altenkamp, Vorsitzende des ZFF, betont: „Der Sozialstaat hat die Aufgabe, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu schützen und ihnen Perspektiven zu eröffnen – nicht sie durch Sanktionen unter das Existenzminimum zu drücken. Verschärfte Sanktionen erzielen darüber hinaus keine nachhaltigen Einsparungen, sondern verschärfen soziale Problemlagen. Die geplante Reform ist Symbolpolitik, die Misstrauen gegenüber Leistungsbeziehenden schürt, statt Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Besonders schwer wiegen die Auswirkungen für Familien und ihre Kinder. Werden Leistungen für Erwachsene gekürzt oder gestrichen, trifft dies diejenigen am härtesten, die keinerlei Einfluss auf die Situation haben: Kinder und Jugendliche. Sie leiden unmittelbar, wenn weniger für gesundes Essen oder den Wintermantel bleibt. Damit wird aus Sicht des ZFF ein Bereich verletzt, der verfassungsrechtlich besonders geschützt ist: das kindliche Existenzminimum.“

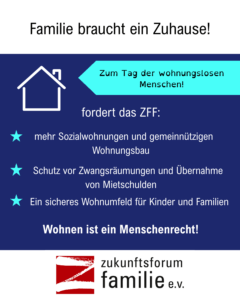

Altenkamp fährt fort: „Viele Familien leben schon jetzt am Rand ihrer Belastbarkeit. Wenn zusätzlich Unterkunftskosten begrenzt, Karenzzeiten gestrichen und Eltern kleiner Kinder früher in Erwerbsarbeit gedrängt werden, geraten Schutzräume ins Wanken, die eigentlich Sicherheit, Nähe und Entwicklung ermöglichen sollen. Für Familien – und insbesondere Alleinerziehende – die jeden Tag aufs Neue kämpfen müssen, kann diese Reform den Schritt in existenzielle Not bedeuten und zu Wohnungslosigkeit, sozialer Ausgrenzung und zum Verlust vertrauter Lebensorte führen.

Um Kinderarmut nachhaltig zu bekämpfen und Familien zu entlasten, braucht es neben der Abschaffung der temporären Bedarfsgemeinschaft und der Einführung eines Umgangsmehrbedarfs endlich eine realitätsgerechte Berechnung des kindlichen Existenzminimums. Kurzfristig müssen der Kindergeldübertrag im SGB II abgeschafft, das Bildungs- und Teilhabepaket vereinfacht und nicht-pauschalierbare Leistungen wie Klassenfahrten oder Mittagessen direkt über Schule und Kita bereitgestellt werden. Langfristig setzt sich das ZFF weiterhin für eine echte Kindergrundsicherung mit niedrigschwelligem Zugang und flächendeckenden Familienanlaufstellen ein.

Wir fordern die Bundesregierung nachdrücklich auf, die Reform grundlegend zu überarbeiten. Es braucht einen Ansatz, der Schutz, Teilhabe und Würde aller Menschen in den Mittelpunkt stellt – nicht Kontrolle und Sanktion!“

Die Stellungnahme des ZFF anlässlich des Referent*innenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) „Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (13. SGB II-ÄndG)“ finden Sie hier.

Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 24.11.2025

SCHWERPUNKT I: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

BMBFSFJ: Straftaten gegen Frauen und Mädchen nehmen weiter zu - Häusliche Gewalt auf Höchststand

BMI, BMBFSFJ und BKA veröffentlichen Bundeslagebilder

„Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“

und „Häusliche Gewalt“ für das Jahr 2024

Die Zahl der weiblichen Opfer von Gewalt- und anderen Straftaten steigt in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) weiter an. Die Straftaten finden dabei sowohl im analogen als auch im digitalen Raum statt.

Bundesfrauenministerin Karin Prien: „Gewalt gegen Frauen ist ein alltägliches Verbrechen, das wir nicht hinnehmen dürfen. Jede Frau hat das Recht auf ein Leben ohne Angst und ohne Gewalt. Als Bundesfrauenministerin setze ich mich dafür ein, dass wir durch gezielte Maßnahmen und stärkere Prävention, bessere Daten und ein starkes Hilfsnetzwerk endlich echten Schutz bieten. Ich kämpfe für eine Gesellschaft, in der Frauen sicher und frei leben können.“

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt: „Der Schutz von Frauen hat für uns höchste Priorität. Wir setzen auf klare Konsequenz und konsequente Kontrolle: Frauen sollen sich sicher fühlen und sich überall frei bewegen können. Deshalb führen wir die Fußfessel nach spanischem Vorbild ein – sie begrenzt die Wege der Täter und gibt den Betroffenen mehr Sicherheit. Zudem stufen wir K.O.-Tropfen, die zunehmend als verbreitetes Tatmittel genutzt werden, als Waffe ein. So schaffen wir die Grundlage für spürbar strengere Strafverfolgung.“

BKA-Präsident Holger Münch: „Die Zahl der Straftaten an Frauen steigt kontinuierlich. Wir sehen hier allerdings nur das Hellfeld. Gerade bei Häuslicher Gewalt, die oft hinter verschlossenen Türen geschieht, gibt es ein hohes Dunkelfeld. Erste Ergebnisse unserer aktuellen Opferbefragung LeSuBiA zeigen, dass nur ein Bruchteil der tatsächlich erlebten Gewalt zur Anzeige gebracht wird. Darum müssen wir darauf hinwirken, dass mehr Betroffene den Mut finden, Taten anzuzeigen, um den Schutz und die Hilfe für Opfer zu verbessern. Eines ist klar: Wir müssen Gewalt gegen Frauen und Gewalt im häuslichen Umfeld entschieden bekämpfen. Die heute veröffentlichten Lagebilder liefern zusammen mit den in Kürze veröffentlichten Ergebnissen von LeSuBiA eine verlässliche Grundlage, um die Hintergründe von Gewalt besser zu verstehen und wirksame Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen zu entwickeln.“

Mehr Straftaten gegen Frauen und Mädchen

Im Jahr 2024 wurden in der PKS 53.451 weibliche Opfer von Sexualdelikten erfasst (+2,1 %, 2023: 52.330). Knapp die Hälfte war zum Tatzeitpunkt minderjährig. Die meisten dieser Frauen und Mädchen wurden Opfer von sexueller Belästigung (36,4 %), Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellem Übergriff (insgesamt 35,7 %) sowie sexuellem Missbrauch (27,5 %).

2024 wurden 308 Mädchen und Frauen getötet. Tötungsdelikte an Frauen können über die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) nicht als „Femizide“ im Sinne des allgemeinen Verständnisses „Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist“ interpretiert werden, da keine bundeseinheitliche Definition des Begriffs „Femizid“ existiert und in der PKS keine Tatmotivation erfasst wird. Eine trennscharfe Abbildung und Benennung von Femiziden ist daher auf Basis der vorliegenden kriminalstatistischen Daten nicht möglich. Insgesamt wurden in der PKS 328 Mädchen und Frauen als Opfer vollendeter Tötungsdelikte erfasst (-8,9 %, 2023: 360). Da in der PKS 2024 erstmals der Verletzungsgrad der Opfer bundeseinheitlich erfasst wurde, ist nun eine Unterscheidung zwischen den von vollendeten Tötungsdelikten insgesamt betroffenen Opfern und den tatsächlich tödlich verletzten Personen möglich. Betroffene Opfer können beispielsweise Kinder sein, die bei der Tat auch angegriffen, aber nur verletzt wurden. 859 Frauen und Mädchen wurden Opfer von versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten (–8,4 %; 2023: 938).

18.224 Frauen und Mädchen waren Opfer digitaler Gewalt, beispielsweise durch Cyberstalking oder Online-Bedrohungen. Mit einem Anstieg um 6,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2023: 17.193) ist die Zahl weiblicher Opfer im Bereich digitale Gewalt damit erneut gestiegen – der stärkste Anstieg in allen Fallgruppen.

Im Bereich der Politisch motivierten Kriminalität wird die Tatmotivation berücksichtigt. Hier zeigt sich mit 558 erfassten Straftaten im Jahr 2024 ein erneut hoher Anstieg bei frauenfeindlichen Straftaten (+73,3 %). Damit setzt sich der Anstieg aus dem Vorjahr fort (2023: +56,3 %). Knapp die Hälfte der Delikte entfällt auf den Straftatbestand Beleidigung. Bei den registrierten 39 Gewaltdelikten handelt es sich in den meisten Fällen um Körperverletzungen. 2024 wurde in diesem Zusammenhang ein versuchtes Tötungsdelikt erfasst.

Lagebild zeigt Anstieg bei Häuslicher Gewalt

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 265.942 Menschen Opfer Häuslicher Gewalt, ein neuer Höchststand. Damit ist knapp ein Viertel aller in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Opfer der Häuslichen Gewalt zuzuordnen. Die Opfer sind mit 70,4 Prozent überwiegend weiblich. Zur Häuslichen Gewalt zählt sowohl die Partnerschaftsgewalt als auch die Innerfamiliäre Gewalt, also Gewalthandlungen zwischen Eltern, Kindern, Geschwistern und anderen Angehörigen.

Es zeigt sich, dass zunehmend auch Männer und Jungen von Innerfamiliärer und Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Im Jahr 2024 waren mit 78.814 Betroffenen fast 30 Prozent der Opfer Häuslicher Gewalt männlich.

Wie schon in den Vorjahren waren die meisten Opfer Häuslicher Gewalt von Partnerschaftsgewalt betroffen (171.069 Personen; 64,3 %). 94.873 Personen (35,7 %) waren Innerfamiliärer Gewalt ausgesetzt.

Im Bereich der Partnerschaftsgewalt stieg die Zahl der Opfer um 1,9 Prozent auf 171.069. Partnerschaftsgewalt trifft nach wie vor überwiegend Frauen: rund 80 Prozent der Opfer sind weiblich. Unter den Tatverdächtigen dagegen sind Männer weiterhin deutlich überrepräsentiert (77,7 %). Häufigstes verzeichnetes Delikt war sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Opfern die Körperverletzung. 132 Frauen und 24 Männer wurden im vergangenen Jahr durch Partnerschaftsgewalt getötet.

Von Innerfamiliärer Gewalt waren 2024 insgesamt 94.873 Personen betroffen. Das entspricht einem Anstieg um 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 54,2 Prozent der Opfer sind weiblich, 45,8 Prozent männlich. Am stärksten von Innerfamiliärer Gewalt betroffen sind Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Häufigstes Delikt ist auch bei der Innerfamiliären Gewalt die Körperverletzung. 130 Menschen wurden im vergangenen Jahr im Kontext Innerfamiliärer Gewalt getötet (2023: 155, -16,1 %). 71 von ihnen waren männlich, 59 weiblich.

Auffällig ist sowohl bei der Partnerschaftsgewalt als auch der Innerfamiliären Gewalt ein Anstieg der Straftaten im digitalen Raum. Im Kontext von Partnerschaftsgewalt stieg die Anzahl der Opfer von digitaler Gewalt gegenüber dem Vorjahr um 10,9 Prozent auf 4.876, im Rahmen der Innerfamiliären Gewalt um 20,4 Prozent auf 2.027.

Hohes Dunkelfeld bei Häuslicher Gewalt

Die Zahl der polizeilich registrierten Opfer Häuslicher Gewalt ist innerhalb der letzten fünf Jahre um insgesamt 17,8 Prozent gestiegen. Viele Taten im Bereich Partnerschaftsgewalt, sexualisierte und digitale Gewalt werden jedoch nicht angezeigt, etwa aus Angst, Abhängigkeit oder Scham. Erste Ergebnisse der Dunkelfeld-Opferbefragung „Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag (LeSuBiA)“ ermöglichen einen Blick auf und in das Dunkelfeld: Die Anzeigequote liegt meist unter zehn Prozent, bei Partnerschaftsgewalt sogar unter fünf Prozent. Die Frequenz und der Schweregrad der Gewalterfahrung ist bei Frauen über alle Gewaltformen hinweg höher als bei Männern. Rund ein Viertel der Opfer von Partnerschaftsgewalt wird mehrfach Opfer. Zudem erleben die Betroffenen von Partnerschaftsgewalt oft mehrere Gewaltformen. Auch Erfahrungen mit Gewalt in der Kindheit sind nach den Ergebnissen der Studie weit verbreitet: Jede zweite in der Studie befragte Person berichtet – unabhängig vom Geschlecht – im Leben schonmal körperliche Gewalt durch Eltern und Erziehungsberechtigte erlebt zu haben.

Die Studie LeSuBiA, die das BKA in Kooperation mit dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt hat, untersucht Gewalterfahrungen von Menschen in Deutschland. Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen Partnerschaftsgewalt, sexualisierte Gewalt und digitale Gewalt.

Weitere Informationen zum Lagebild „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ finden Sie hier:

www.bka.de/StraftatengegenFrauen2024

Weitere Informationen zum Lagebild „Häusliche Gewalt“ finden Sie hier: www.bka.de/HaeuslicheGewalt2024

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 21.11.2025

SPD: Häusliche Gewalt stoppen – Schutz für Frauen jetzt stärken

Häusliche Gewalt nimmt dramatisch zu und Schutzlücken bleiben gefährlich. Näherungsverbote allein helfen nicht – wir brauchen elektronische Fußfesseln und mehr Arbeit mit Tätern, um Gewalt endlich wirksam zu begegnen.

„Wir werden Gewalt gegen Frauen konsequent bekämpfen. Die Zahlen zur häuslichen Gewalt erreichen einen neuen, erschreckenden Höchststand. Alle zwei Minuten wird ein Mensch, meist eine Frau, Opfer von Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Dabei ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da viele Taten nicht angezeigt werden – aus Angst und Scham. Der gefährlichste Ort für Frauen bleibt dabei der Ort, an dem sie sich sicher fühlen sollten: das eigene Zuhause. Das darf nicht so bleiben, hier ist entschlossenes Handeln gefragt. Näherungsverbote allein reichen nicht aus, denn Täter halten sich oft nicht daran. Deshalb brauchen wir die elektronische Fußfessel, die Täter überwacht und Opfer schnell warnt. Außerdem muss bei den Tätern direkt angesetzt werden; mehr Täterarbeit ist dringend notwendig.

Jetzt braucht es Tempo. Der wichtige Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sollte zügig im Parlament beraten werden. Und ich bin froh, dass weitere Reformen Folgen werden. Wir müssen Frauen besser schützen.“

Quelle: Pressemitteilung SPD Fraktion im Bundestag vom 21.11.2025

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Mehr Gewalt, großes Dunkelfeld – Frauen brauchen echten Schutz

Anlässlich der Vorstellung der Bundeslagebilder „Häusliche Gewalt 2024“ und „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2024“ erklären Dr. Irene Mihalic, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin, und Ulle Schauws, Sprecherin für Frauenpolitik:

Jeden Tag erleben Frauen Gewalt – zu Hause, am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum. Es geht um Kontrolle, Körperverletzungen, sexualisierte Übergriffe und Mord. Die offiziellen Zahlen zeigen dabei nur einen Teil des von der Innenpolitik chronisch vernachlässigten Problems: Viele Betroffene erstatten aus Angst, Scham oder Abhängigkeiten keine Anzeige. Die neue Dunkelfeldbefragung „LeSuBiA“ (Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag) belegt eine extrem niedrige Anzeigequote bei Partnerschaftsgewalt von unter fünf Prozent. Auch belegen die Bundeslagebilder, dass Gewalt gegen Frauen weiter zunimmt – und das deutlich stärker als die Gewaltkriminalität insgesamt. Im Bereich der Politisch motivierten Kriminalität gegen Frauen zeigt sich ebenfalls ein hoher Anstieg – ein Ausdruck von wachsendem Antifeminismus und Frauenhass als einendem Element unterschiedlicher rechter Ideologien. Diese Situation darf kein Normalzustand bleiben. Die Maßnahmen der Bundesregierung sind ein erster Schritt, aber sie reichen nicht aus. Repressive Strafverfolgung ist ein Aspekt einer wirksamen Gewaltschutzstrategie. Aber die Fußfessel schützt nur einen kleinen Teil der Betroffenen und ist keine flächendeckende Lösung – das belegt sogar der Gesetzentwurf der Koalition selbst. Es braucht umfassenden Gewaltschutz nach Vorgaben der Istanbul-Konvention. Wir brauchen mehr Prävention, um Frauen tatsächlich wirkungsvoll vor Gewalt zu schützen. Spanien geht beispielsweise sehr entschlossen vor mit einem umfassenden Gewaltschutzgesetz und staatlichen Strukturen, die Sensibilisierung, Prävention, Opferschutz und Strafverfolgung wirksam verbinden. Solche Maßnahmen sollte die Bundesregierung zügig vorlegen, um Frauen tatsächlich wirkungsvoll vor Gewalt zu schützen. Es darf nicht bei Lippenbekenntnissen der Bundesregierung bleiben.

Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 21.11.2025

AWO fordert zügige Umsetzung des neuen Gewalthilfegesetzes

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen lässt die Arbeiterwohlfahrt (AWO) das Haus des Bundesverbandes in Berlin in leuchtendem Orange erstrahlen. Die AWO setzt damit ein öffentlich sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen – und verbindet den Anlass mit einer klaren politischen Forderung: Der im neuen Gewalthilfegesetz verankerte Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung muss ohne weitere Verzögerung umgesetzt werden.

Die AWO engagiert sich seit ihrer Gründung für die Verbesserung der Lebenssituation gewaltbetroffener Frauen – politisch wie praktisch als Trägerin von Frauenhäusern, Fachberatungs- und Interventionsstellen, Frauennotrufen und Schutzwohnungen. Aus der täglichen Arbeit ist bekannt, wie groß die Versorgungslücken im Hilfesystem sind. Viele schutzsuchende Frauen und mitbetroffene Kinder finden keinen Platz. Deutschland verfehlt weiterhin die Vorgaben der Istanbul-Konvention: Bundesweit fehlen mehr als 12.000 Frauenhausplätze.

Der aktuelle Bericht des Bundeskriminalamts „Häusliche Gewalt 2024“ und „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2024“ zeigt besorgniserregende Entwicklungen. Gewalt gegen Frauen und Mädchen steigt seit Jahren kontinuierlich an. Ein Höchststand wurde 2024 bei häuslicher Gewalt erreicht: Ihr fielen 265.942 Menschen zum Opfer, überwiegend weiblich. Damit entfiel fast ein Viertel aller polizeilich registrierten Opfer auf dieses Deliktfeld.

„Die Gewalt gegen Frauen und Mädchen nimmt weiter zu – das ist ein erschreckender Befund, der uns alle zum Handeln auffordert. Der Rechtsanspruch aus dem Gewalthilfegesetz auf Schutz und Beratung muss deshalb zügig und vollumfänglich umgesetzt werden. Die angekündigten Bundesmittel zum Ausbau des Schutz- und Hilfesystems dürfen nicht dazu führen, dass Länder und Kommunen sich angesichts angespannter Haushalte aus ihrer finanziellen Verantwortung zurückziehen. Betroffene brauchen die Möglichkeit, eine Gewaltsituation sofort hinter sich zu lassen. Dieses Recht darf nicht an fehlenden Plätzen oder Zuständigkeiten scheitern“, so Claudia Mandrysch, Vorständin des AWO-Bundesverbands.

Die AWO fordert daher den sofortigen Ausbau des Schutz- und Hilfesystems sowie die Sicherstellung ausreichender Kapazitäten in Ländern und Kommunen, damit der Rechtsanspruch umgesetzt werden kann. Gewährleistet werden muss der vorbehaltlose und niedrigschwellige Zugang zum Hilfesystem, unabhängig von Einkommen, Vermögen, Herkunft, Aufenthaltsstatus, Gesundheitszustand oder Behinderungsgrad.

Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 25.11.2025

DGB: Gewalthilfegesetz jetzt konsequent umsetzen! Hannack: „Schutz vor häuslicher Gewalt darf nicht vom Wohnort abhängen“

Anlässlich des morgigen Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bund, Länder und Kommunen auf, das Gewalthilfegesetz unverzüglich und konsequent umzusetzen. Die alarmierenden Statistiken machen deutlich: Jeden zweiten Tag kommt eine Frau durch häusliche Gewalt zu Tode. Trotz der erschreckenden Zahlen weisen Hilfestrukturen und deren Finanzierung nach wie vor eklatante Lücken auf – tausende Frauenhausplätze fehlen.

„Der Handlungsbedarf ist offensichtlich. Ob Frauen Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt finden, darf nicht vom Wohnort abhängen“, erklärt die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Schutz und Unterstützung in Frauenhäusern müssen in allen Regionen Deutschlands gleichermaßen gesichert und zugänglich sein. Die notwendigen Verbesserungen kommen nur im Schneckentempo voran – das ist inakzeptabel. Wir brauchen bundesweit verbindliche Regelungen, die ein breit gefächertes, bedarfsgerechtes Unterstützungssystem sicherstellen, das dauerhaft finanziert ist. Allen Opfern von häuslicher Gewalt müssen Schutz und Hilfe gewährt werden – unabhängig von Einkommen, Aufenthaltsstatus, Herkunftsort, gesundheitlicher Einschränkung oder Behinderung.“

Die Finanzierung der Frauenhäuser erfolgt je nach Bundesland und Kommune in unterschiedlichem Maße; etliche Frauenhäuser sind sogar auf Spenden angewiesen. Betroffene, die nicht sozialleistungsberechtigt sind, müssen in vielen Bundesländern so hohe Unterbringungskosten zahlen, dass sie sich einen Platz nicht leisten können. Der DGB fordert die Länder auf, die Vorgaben des Gewalthilfegesetzes zügig umzusetzen und flächendeckend Beratungsangebote und Schutzunterkünfte für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder aufzubauen. Den ab 2032 einklagbaren Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung begrüßt der DGB ausdrücklich.

Der DGB macht sich zudem stark dafür, dass alle staatlichen Institutionen bei der Bekämpfung häuslicher Gewalt so ausgestattet werden, dass die notwendigen personellen Ressourcen und Qualifikationen der Beschäftigten zur Verfügung stehen. Auch eine verstärkte Täterarbeit sei notwendig, um geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt wirksam zu bekämpfen. „Wir fordern die ausreichende Finanzierung des Hilfesystems mit Frauenhäusern, Schutzwohnungen, Fachberatungsstellen bei häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt, Interventionsstellen und Täterarbeit“, so Hannack abschließend. „Der Schutz von gewaltbetroffenen Frauen muss endlich Priorität haben.“

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 24.11.2025

Diakonie: Gewalt gegen Frauen und Mädchen trifft uns alle

Gewalt gegen Frauen und Mädchen bleibt ein massives gesellschaftliches Problem. Laut einer EU-weiten Studie ist jede dritte Frau in Deutschland von körperlicher oder sexualisierter Gewalt betroffen. Alle vier Minuten wird eine Frau Opfer häuslicher Gewalt. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 308 Frauen und Mädchen gewaltsam getötet worden, 191 davon durch Partner, Ex-Partner oder andere Familienmitglieder.

Rüdiger Schuch, Präsident der Diakonie Deutschland: „Diese Zahlen sind erschütternd und verlangen entschlossenes Handeln. Gewalt gegen Frauen, ob in Familie und Partnerschaft, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum ist eine Menschenrechtsverletzung. Ihre Bekämpfung gehört ganz oben auf die politische Agenda. Dass Frauen und Mädchen in unserem Land weiterhin so großer Gefahr ausgesetzt sind, darf keine Gesellschaft hinnehmen. Politik, Institutionen und jede und jeder Einzelne tragen Verantwortung. Wir müssen jeder Form von Gewalt mit Prävention, klaren Konsequenzen und gesellschaftlichem Wandel begegnen. Dafür braucht es auch Zivilcourage im Alltag – in Schulen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Überall dort, wo Frauen Schutz und Solidarität brauchen.“

Die Zahl der bei der Polizei registrierten Fälle steigt seit Jahren kontinuierlich. Nach Einschätzung der Diakonie Deutschland zeigt dies, dass in der Vergangenheit zu wenige erfolgreiche Präventionsmaßnahmen umgesetzt wurden.

Elke Ronneberger, Bundesvorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland: „Mit dem im Februar in Kraft getretenen Gewalthilfegesetz wird ab 2032 ein Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bestehen. Das ist ein wichtiger Schritt. Allerdings brauchen Frauen, die akut von Gewalt bedroht sind, jetzt Hilfe. Frauenhäuser und Beratungsstellen sind aktuell von existenzbedrohenden Kürzungen betroffen. Wir sind besorgt, dass die vom Bund ab 2027 zugesicherten Mittel nur dafür genutzt werden, um bestehende Finanzierungslücken im Hilfesystem zu schließen, sie sind jedoch für den Ausbau des Hilfesystems gedacht.“

Zur geplanten Einführung der elektronischen Fußfessel zur Aufenthaltsüberwachung von Gefährdern sagt Ronneberger: „Die Maßnahme kann im Ansatz sinnvoll sein, droht jedoch zur reinen Symbolpolitik zu werden, wenn sie nicht Teil einer umfassenden Strategie ist, die die Ursachen von Gewalt gegen Frauen konsequent angeht.“ Darüber hinaus fordert die Diakonie gezielte Präventionsarbeit. Es brauche Kampagnen und Beratungsangebote, die sich auch an gewaltausübende Personen – überwiegend Männer – richten und gewaltfreie Handlungsoptionen aufzeigen. Prävention müsse früh ansetzen, betont Ronneberger: „In Schulen, Familienzentren, Jugendarbeit und Quartiersprojekten müssen Kinder und Jugendliche lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen.“

Frauen erleben psychische und physische Gewalt auch am Arbeitsplatz. Bis Ende 2026 will die Diakonie Deutschland deshalb ihr Gewaltschutzkonzept fest verankert haben. Das Schutzkonzept sieht vor, dass es transparente Ansprech- und Meldewege bei Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung gibt.

Dr. Jörg Kruttschnitt, Vorstand Finanzen, Personal und Recht der Diakonie Deutschland:

„Wir setzen uns entschieden gegen jede Form von Sexismus und geschlechtsbezogener Gewalt am Arbeitsplatz ein. Unsere Mitarbeitenden sollen sich sicher und geschützt fühlen. Dazu gehören auch Pflicht-Schulungen zur Gewaltprävention, um alle Mitarbeitenden, insbesondere Frauen, am Arbeitsplatz zu schützen.“

Hintergrund

Am 25. November wird weltweit der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen. Dieser Gedenk- und Aktionstag macht auf die strukturelle, körperliche und psychische Gewalt aufmerksam, der Frauen und Mädchen überall auf der Welt noch immer ausgesetzt sind. Frauen erleben Gewalt häufig in ihrem engsten Umfeld – in Ehe und Partnerschaft, durch Familienangehörige oder Bekannte. Das Phänomen betrifft Frauen aus allen sozialen und kulturellen Milieus. Im Rahmen der Orange Days – einer weltweiten UN-Kampagne – werden Gebäude, Rathäuser und Denkmäler in oranger Farbe angestrahlt. Orange steht für eine Zukunft ohne Gewalt, für Hoffnung und Solidarität.

EU-Studie: European Union Agency for Fundamental Rights (2014), Gewalt gegen Frauen

Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. Diakonie Deutschland vom 24.11.2025

VAMV: Frauen und Kinder vor dem Familiengericht besser schützen!

Der VAMV fordert die Politik auf, endlich ein umfassendes Konzept zum Schutz von gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern vorzulegen und auch in familiengerichtlichen Verfahren das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) vollständig umzusetzen.

„Viel zu oft treffen Familiengerichte Entscheidungen zum Sorge- und Umgangsrecht, ohne eine aktuelle Gefährdungslage zu berücksichtigen“, kritisiert Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV). „Der Schutz vor häuslicher Gewalt kommt zu kurz. Daher fordern wir gesetzliche Klarstellungen: In Fällen häuslicher Gewalt darf keine gemeinsame Sorge angeordnet werden und der Umgang des Kindes bei häuslicher Gewalt entspricht in der Regel nicht dem Wohl des Kindes“, so Daniela Jaspers. „Zudem müssen alle an den Verfahren beteiligten Professionen zu Dynamiken häuslicher Gewalt durch qualitativ hochwertige und zertifizierte Fortbildungen geschult werden.“

Gerade zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen der Vereinten Nationen (25.11.2025) ist es dem VAMV ein Anliegen, auf die Missstände in familiengerichtlichen Verfahren hinzuweisen. Zwar ist das Thema häuslicher Gewalt in den letzten Jahren etwas stärker in den Fokus der Politik und der Rechtsprechung (z.B. OLG Köln, Beschluss vom 10.01.2025 – 14 UF 4/25) gerückt. Dies ist insbesondere der Istanbul-Konvention sowie der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu verdanken. Allerdings stehen entsprechende Reformen im Familienrecht und im Familienverfahrensrecht immer noch aus. Obwohl bekannt ist, dass nicht nur Gewalt gegen das Kind selbst, sondern auch Gewalt gegen seine Hauptbezugsperson kindeswohlschädlich ist, wird in diesen Fällen zum vermeintlichen Kindeswohl häufig (begleiteter) Umgang mit dem gewalttätigen El-ternteil angeordnet. Dies gefährdet das Kind und führt dazu, dass der gewaltausübende Elternteil weiterhin Kontakt zum gewaltbetroffenen Elternteil, meist der Mutter, hat, und diese weiterhin psychisch oder physisch schädigen kann.

„In Sorge- und Umgangsrechtsentscheidungen müssen Kinder- und Frauenschutz immer zusammengedacht werden. Hier ist der Gesetzgeber gefordert“, unterstreicht Jaspers.

Quelle: Pressemitteilung Verband alleinerziehender Mütter und Väter,

Bundesverband e.V. (VAMV) vom 24.11.2025

VdK: Verena Bentele: „Gewalt gegen Frauen geht uns alle an“

- Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ist starkes Zeichen der Solidarität

- Die Würde, der Respekt und der Schutz von Frauen und Mädchen sind nicht verhandelbar

Gewalt stellt laut der Weltgesundheitsorganisation eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen dar. VdK-Präsidentin Verena Bentele warnt anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November vor dem alarmierenden Ausmaß geschlechtsspezifischer Gewalt auch in Deutschland:

„Die Zahlen zeigen einen erneuten Anstieg der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Noch immer wird viel zu oft darüber geschwiegen. Dieses Schweigen schützt die Täter und lässt die Betroffenen allein. Gewalt gegen Frauen betrifft uns alle. Wir müssen gemeinsam das Schweigen brechen. Am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen setzen wir ein starkes Zeichen der Solidarität und sagen: Schaut nicht weg! Die Würde, der Respekt und der Schutz von Frauen und Mädchen sind nicht verhandelbar.

Wir dürfen nicht hinnehmen, dass statistisch gesehen eines von drei Mädchen im Laufe seines Lebens körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt. Als Gesellschaft müssen wir aktiven Schutz bieten. Das neue Gewalthilfegesetz ist ein zentraler Schritt in diese Richtung. Seine langsame Umsetzung führt jedoch weiterhin zu Lücken. Dass der geplante Rechtsanspruch auf Schutz und fachkundige Beratung für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder erst 2032 in Kraft treten soll, ist aufgrund der erneuten Zunahme der Gewalttaten für die Betroffenen dramatisch. Sie brauchen sofort Schutz, kompetente Beratung, Begleitung und ausreichend Plätze in Frauenhäusern.

Für Mädchen und Frauen mit Behinderung ist es sogar noch erschreckender: Rund jede zweite Frau in dieser Gruppe ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Damit auch sie wirksam vor Gewalt geschützt werden, müssen alle Angebote barrierefrei ausgebaut werden. Außerdem muss sichergestellt sein, dass Leistungserbringer von Hilfen für Menschen mit Behinderungen verbindliche Gewaltschutzkonzepte vorlegen und umsetzen.“

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik 2024 wurden 53.451 Frauen und Mädchen Opfer von Sexualdelikten, fast die Hälfte davon war minderjährig. Zudem registrierte die Polizei 308 Tötungsdelikte an Frauen und Mädchen, 132 davon im Zusammenhang mit Partnerschaftsgewalt. Auch bei der häuslichen Gewalt gibt es mit 265.942 Opfern einen neuen Höchststand: ein Anstieg um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und um 17,8 Prozent innerhalb der letzten fünf Jahre. Zu rund 70 Prozent sind die Opfer Frauen und Mädchen.

Quelle: Pressemitteilung Sozialverband VdK Deutschland e.V. vom 24.11.2025

SCHWERPUNKT II: Internationaler Tag der Kinderrechte

Deutscher Bundestag: „Jedes Kind zählt!“ – Kinderkommission zum Internationalen Tag Kinderrechte am 20. November 2025

Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages teilt mit:

Am 20. November 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die UN-Konvention über die Rechte des Kindes. 196 Staaten haben in der Zwischenzeit diese Konvention, die allen Kindern auf der Welt in 54 Artikeln völkerrechtlich die gleichen verbindlichen Mindeststandards verbrieft, ratifiziert. In Deutschland und auf der ganzen Welt machen sich Kinder und Jugendliche seitdem an diesem Tag für die Umsetzung ihrer Rechte stark, dieses Jahr unter dem Motto: „Jedes Kind zählt!“

Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages als Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen im Parlament setzt sich mit ihrem Arbeitsprogramm aktiv für die Einhaltung und Stärkung der Rechte der Kinder ein.

Weltweit sind aufgrund von Krisen, Kriegen und Konflikten mehr Kinder denn je auf Unterstützung angewiesen. Gleichzeitig werden überall die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe gekürzt. Das hat gravierende Folgen für Millionen Kinder und bringt nicht wenige von ihnen in akute Lebensgefahr.

Gerade deshalb ist es für die Kinderkommission besonders wichtig, den mit der Kinderrechtskonvention verbundenen Auftrag ins Zentrum von Politik und Gesellschaft zu stellen und Verbesserungen bei der Umsetzung der Kinderrechte einzufordern.

Der Vorsitzende der Kinderkommission, Michael Hose, MdB, erklärt hierzu:

„Kinderrechte sind keine wohlklingenden Absichtserklärungen, sondern konkrete Verpflichtungen. Sie gelten überall, im Krieg und im Frieden, im analogen wie im digitalen Raum. Gerade in einer Zeit, in der Kinder weltweit unter Armut, Gewalt und der Kommerzialisierung ihrer Lebenswelt leiden, braucht es eine Politik, die Kinder nicht nur schützt, sondern ihnen echte Teilhabe ermöglicht.

Die Kinderkommission setzt sich dafür ein, dass Kinderrechte in allen politischen Entscheidungen berücksichtigt werden: in der Bildung, im digitalen Umfeld und beim Schutz vor Gewalt. Jedes Kind zählt und jedes Kind hat ein Recht auf eine sichere und gerechte Zukunft.“

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Bundestag vom 20.11.2025

DKHW: Internationaler Tag der Kinderrechte: Klimaschutz ist Kinderschutz

Zum morgigen Internationalen Tag der Kinderrechte fordert ein breites Bündnis aus 24 Kinder- und Jugendverbänden sowie Kinderrechtsorganisationen die Bundesregierung zu entschlossenem Handeln beim Klimaschutz auf: Bis Ende des Jahres soll ein sozial gerechtes Klimaschutzprogramm beschlossen werden, das die nationalen Klimaziele erreicht und das 1,5-Grad-Ziel ernst nimmt.

Das Bündnis appelliert an die Bundesregierung: „Klimaschutz ist mehr als ein ökologisches Ziel. Klimaschutz ist Kinderschutz. Klimaschutz ist Schutz vor Armut, Ungleichheit und Zukunftsangst. Klimaschutz ist unser Recht und eure Pflicht!“ Ohnehin benachteiligte Menschen trifft die Klimakrise am härtesten – ob im Globalen Süden oder in Deutschland. Die Verbände fordern ein Klimaschutzprogramm bis Ende des Jahres, das die Klimaziele bis 2040 erreicht und das 1,5-Grad-Ziel ernst nimmt.

Anne Lütkes, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerkes: „Für das gesunde Aufwachsen von Kindern braucht es auch eine gesunde Umwelt. Kinder sind verletzlicher als Erwachsene, wenn sie Umweltbelastungen ausgesetzt sind. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits vor Jahren einen neuen Maßstab für Klima- und Grundrechtsschutz gesetzt, indem es feststellte, dass die heute unzureichende Klimaschutzpolitik Freiheits- und Grundrechte von morgen beeinträchtigt. Gerade deshalb muss die deutsche Bundesregierung gemäß den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention das Recht der Kinder auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt wesentlich umfangreicher als bisher in die nationale Gesetzgebung und das politische Handeln aufnehmen.“

Anna-Luisa Jansen, stellvertretende Vorsitzende der Jugendorganisation der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Jugend, über die Forderungen des Bündnisses: „Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Zukunft und gesellschaftliche Teilhabe – deshalb fordern wir den Ausbau von Bus und Bahn. Wer den ÖPNV teurer macht, schließt junge Menschen aus und gefährdet das Klima. Wir brauchen faire Ticketpreise: Mobilität darf keine Frage des Geldbeutels sein. Gerade Familien, Schüler*innen und Auszubildende sind auf Bus und Bahn angewiesen, um zur Schule, Ausbildung und Freund*innen fahren zu können. Dabei ist klar: Faire Preise brauchen faire Arbeit. Die Beschäftigten im ÖPNV-Sektor stehen seit Jahren unter immenser Arbeitsbelastung, denn schon jetzt gibt es viel zu viele unbesetzte Stellen. Der Ausbau und die Modernisierung des ÖPNV gehen nur Hand in Hand mit ausreichend Kolleg*innen und guten Arbeitsbedingungen. Busse und Bahnen fahren nicht von alleine – dafür sorgen Beschäftigte, die seit Jahren unter Druck stehen. Sozial gerechter Klimaschutz bedeutet, dass niemand auf der Strecke bleibt. Mobilität ist keine Ware – sie ist Daseinsvorsorge und ein Versprechen an die nächste Generation.“

Konrad Brakhage, 1. Stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend, ergänzt: „Die Klimakrise betrifft junge Menschen jetzt! Gleichzeitig werden wir in Zukunft viel mehr von Extremwetterereignissen betroffen sein. Junge Menschen müssen in politische Entscheidungsprozesse, die ihr Leben so sehr beeinflussen, einbezogen werden. Deutschland muss mehr tun und bis Ende des Jahres ein Klimaschutzprogramm liefern, dessen Maßnahmen bei Kindern und jungen Menschen ankommen. Dabei ist eine ehrliche Beteiligung junger Menschen unerlässlich! Wir fordern gemeinsam mit allen unterzeichnenden Organisationen eine nachhaltige und verlässliche Finanzierung von Kinder- und Jugendverbänden, sowie Jugendringen, die es ermöglicht, die Stimmen junger Menschen in den Prozessen der Klimapolitik zu stärken.“

Zeichnende Verbände:

. Arbeiter-Samariter-Jugend Deutschland . Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend . Brot für die Welt Jugend . Bund der Deutschen Katholischen Jugend . Bundesjugendwerk der AWO . BUND Jugend . Der Kinderschutzbund . Deutsche Schreberjugend . Deutsches Kinderhilfswerk . Deutsche Wanderjugend . Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Jugend . Fridays for Future Deutschland . Jugend des Deutschen Alpenvereins . Johanniter Jugend . Katholische Landjugendbewegung Deutschlands . Kindernothilfe . Landesjugendring Baden-Württemberg . Naturfreunde Jugend . NAJU – Naturschutzjugend im NABU . PLAN International . SOS-Kinderdörfer weltweit . Terres des Hommes . Verband Christlicher Pfadfinder*innen . ver.di Jugend

Den Appell können Sie hier abrufen: https://www.dkhw.de/appell-klimaschutz

Quelle: Pressemitteilung Deutsches Kinderhilfswerk e.V. vom 19.11.2025

DKSB und Frauenhauskoordinierung: Gewaltschutz vor Sorge- und Umgangsrecht

Kinderschutzbund und Frauenhauskoordinierung fordern Gewaltschutz vor Sorge- und Umgangsrecht

Zum Internationalen Tag der Kinderrechte fordern der Kinderschutzbund und Frauenhauskoordinierung e.V. (FHK): Der Grundsatz „Gewaltschutz vor Sorge- und Umgangsrecht“ muss gesetzlich verankert werden. Die Kinderrechte auf Schutz vor Gewalt und gewaltfreie Erziehung müssen endlich gegenüber den Elternrechten priorisiert werden. Stattdessen werden Kinder zum Verhandlungsobjekt und Druckmittel in Familiengerichtsentscheidungen und vorherige häusliche Gewalt in der Partnerschaft kaum berücksichtigt.

Trotz nachgewiesener häuslicher Gewalt und gegen den ausdrücklichen Willen der Kinder ordnen Familiengerichte regelmäßig Kontakte zum gewaltausübenden Elternteil an. Beide Verbände kritisieren, dass Kinder dadurch systematisch gefährdet werden. Deutschland verletzt damit seine völkerrechtlichen V1erpflichtungen aus der Istanbul-Konvention.

Häusliche Gewalt erreicht in Deutschland einen neuen Höchststand: 2024 waren über 265.000 Menschen betroffen, darunter Zehntausende Kinder. Rund 16.000 Kinder finden jährlich allein in Frauenhäusern mit ihren Müttern Schutz. Etwa 171.000 Fälle wurden im Bereich der Partnerschaftsgewalt registriert. Dabei sind in vielen Fällen auch Kinder direkt oder indirekt mitbetroffen. Dennoch werden Umgänge oft gegen den Willen der Kinder angeordnet.

Artikel 31 der Istanbul-Konvention verpflichtet Deutschland seit 2018, Gewaltvorfälle bei kindschaftsrechtlichen Entscheidungen zwingend zu berücksichtigen. Diese Verpflichtung wird derzeit nicht flächendeckend eingehalten, zum Nachteil von Zehntausenden Kindern.

„Im Familienrecht muss die Stimme der Kinder endlich mehr Gewicht bekommen. Es kann nicht sein, dass Kinder gegen ihren Willen zum Umgang mit gewalttätigen Elternteilen gedrängt werden.“, erklärt Daniel Grein, Bundesgeschäftsführer des Kinderschutzbundes.

„Solange Gerichte auf Umgang drängen, statt Gewalt als Ausschlusskriterium zu begreifen, bleiben Kinder und Mütter schutzlos. Die Bundesregierung muss das Familienrecht jetzt zügig und grundlegend reformieren, wie von Justizministerin Hubig angekündigt“, fordert Sibylle Schreiber, Geschäftsführerin von Frauenhauskoordinierung e.V.

Quelle: Pressemitteilung Der Kinderschutzbund Bundesverband e.V. und Frauenhauskoordinierung e. V. vom 20.11.2025

NEUES AUS POLITIK, GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT

BMBFSFJ: Neue Kampagne „Zeit, die prägt“ rückt Pflegeelternschaft in den Mittelpunkt

Bundesfamilienministerin Karin Prien besucht Jugendamt und tauscht sich mit Pflegeeltern aus

Kindern ein Zuhause geben, in dem sie Zuwendung, Stabilität und Zeit, die prägt erfahren können – das ist das Ziel der neuen bundesweiten Kampagne des Bundesfamilienministeriums. Sie stellt die Bedeutung von Pflegefamilien in den Mittelpunkt und möchte mehr Menschen ermutigen, selbst ein Pflegekind aufzunehmen. Zum Auftakt der Kampagne besuchte Bundesfamilienministerin Karin Prien das Jugendamt Pankow in Berlin und tauschte sich dort mit Pflegeeltern sowie Mitarbeitenden des Pflegekinderdienstes über deren Alltag, Erfahrungen und Herausforderungen aus.

Im Gespräch schilderten zwei Pflegefamilien eindrucksvoll, was es bedeutet, Kinder mit schwierigen Lebenswegen liebevoll zu begleiten. Ebenso stand die enge Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern und Pflegefamilien im Fokus – eine Arbeit, die entscheidend dafür ist, dass Kinder und Jugendliche gut unterstützt werden.

Bundesfamilienministerin Karin Prien: „Pflegefamilien leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den Schutz und die Zukunft von Kindern in schwierigen Lebenssituationen. Sie geben Halt, Zeit, Wärme und ein Zuhause auf Zeit oder für immer. Dafür bin ich ihnen zutiefst dankbar. Ebenso danke ich den Mitarbeitenden der Jugendämter, die diese Familien fachlich begleiten und Tag für Tag Verantwortung tragen. Wir möchten Pflegefamilien sichtbar machen, ihnen danken – und Menschen ermutigen, diesen Weg selbst zu gehen. Denn: Jede Pflegefamilie schenkt einem Kind etwas, das ein Leben lang prägt.“

„Zeig mir, wie schön Ankommen ist“ – drei Motive, ein Ziel

Unter dem Kampagnenmotto „Zeit, die prägt“ startet das Bundesfamilienministerium mit drei Motiven – darunter „Zeig mir, wie schön Ankommen ist“ – eine breite Informationsoffensive. Die Kampagne will sowohl die wertvolle Rolle von Pflegeeltern sichtbar machen als auch Menschen informieren, die sich für eine Pflegeelternschaft interessieren.

Für viele Kinder sind Pflegefamilien ein sicherer Ort, ein Stück Alltag, Stabilität und Geborgenheit. Gleichzeitig fehlen bundesweit jedes Jahr rund 4.000 Pflegefamilien. Die Folge: Engpässe, übervolle Einrichtungen und Entscheidungen, die – trotz großer Bemühungen – nicht immer optimal im Sinne des Kindes getroffen werden können. Die Kampagne will diese Lücke verkleinern und auf ein Thema aufmerksam machen, das bisher oft zu wenig Beachtung findet.

Kindern Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit bieten

Viele Kinder und Jugendliche können aus ganz unterschiedlichen Gründen zeitweise oder dauerhaft nicht bei ihren leiblichen Eltern leben. Sie brauchen eine Umgebung, die ihnen Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit bietet. Die neue Kampagne stellt deshalb umfassende Informationen zur Pflegeelternschaft bereit – verständlich, gebündelt und niedrigschwellig.

Auf der Kampagnenseite finden Interessierte:

- Voraussetzungen für die Pflegeelternschaft

- Antworten auf zentrale Fragen

- Erfahrungsberichte

- Kontakte zu Anlaufstellen

Das Ziel: den Weg zur Pflegefamilie transparent und gut nachvollziehbar zu gestalten.

Weitere Informationen bietet das Familienportal des Bundes.

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 08.12.2025

BMBFSFJ: Vor Inkrafttreten des Rechtsanspruchs: Ganztagsausbau geht kontinuierlich voran

Bundeskabinett beschließt Bericht über Ausbaustand des Ganztags für Grundschulkinder

Das Bundeskabinett hat den dritten Bericht der Bundesregierung über den Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder beschlossen. Am 1. August 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter jahrgangsweise in Kraft treten. Damit werden bis im Schuljahr 2029/30 Kinder der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe einen Anspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung haben.

Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien: „Im Ganztag liegt eine große Chance, um Kinder unabhängig vom Hintergrund ihrer Eltern zum Bildungserfolg zu führen. Zeitgemäßer Ganztag ist Lern- und Lebensort für Kinder und ermöglicht bessere Teilhabe. Gleichzeitig erlaubt der Ganztag, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – vor allem für Mütter – zu verbessern. Wir als Bund setzen uns gemeinsam mit Ländern und Kommunen für verlässliche, kindgerechte Ganztagsbildung und -betreuung ein. Das schafft starke Familien. Deshalb ist der Rechtsanspruch, der im nächsten Jahr zunächst für die erste Klasse in Kraft tritt, ein echter Meilenstein. Erfreulich ist, dass der dritte Bericht zum Ausbaustand erneut einen deutlichen Anstieg des Platzangebots zeigt. Um die verbleibende Lücke zwischen Angebot und Bedarf der Eltern zu schließen, müssen wir – Bund, Länder und Kommunen – gemeinsam den Ausbau weiter vorantreiben und kindgerechte Ganztagsplätze schaffen. Es ist gut, dass die Länder zuversichtlich auf das Platzangebot zum Schuljahr 2026/27 blicken.“

Der dritte Bericht der Bundesregierung über den Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder zeigt, dass die Mehrheit der Familien Ganztagsangebote in Anspruch nimmt: im Schuljahr 2023/24 besuchten rund 1,9 Millionen aller sechseinhalb- bis zehneinhalbjährigen Kinder in der Bevölkerung eine Ganztagsschule oder eine Tageseinrichtung (Hort). Das sind 57 Prozent (westdeutsche Länder 51%, ostdeutsche Länder 84%). Bis zum Schuljahr 2029/30 werden zusätzlich im deutschlandweiten Mittel etwa 264.000 Plätze benötigt. Der prognostizierte Ausbaubedarf hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert, u. a., da Länder und Kommunen mit Unterstützung des Bundes stetig neue Plätze geschaffen haben.

In der Prognose des Elternbedarfes wurde mit zwei Szenarien gearbeitet. Im Szenario eines konstant bleibenden Bedarfs werden im Schuljahr 2026/27 (2029/30) rund 166.000 (190.000) und im Szenario eines deutlich steigenden Bedarfs 284.000 (339.000) zusätzliche Plätze benötigt. Dabei fällt der überwiegende Teil des quantitativen Ausbaubedarfs auf die westdeutschen Flächenländer, während in den ostdeutschen Ländern vor allem ein qualitativer Ausbau stattfindet. Wird nur der zusätzliche Platzbedarf für die erste Klasse im Schuljahr 2026/27 betrachtet, für die der aufwachsende Rechtsanspruch zum 1. August 2026 zunächst gilt, werden bei konstantem Bedarf bis zu 30.000 und bei steigendem Bedarf bis zu 65.000 Plätze zusätzlich benötigt. Laut Bericht rechnen die Landesverantwortlichen damit, dass sie zu Beginn des Rechtsanspruchs im Schuljahr 2026/27 ein (eher) bedarfsdeckendes Angebot vorhalten können.

Die Bundesregierung stellt mit dem Beschleunigungsprogramm bis Ende 2022 sowie dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau 2023-2029 rund 3,5 Milliarden Euro für Investitionen in den Ausbau der kommunalen Bildungsinfrastruktur zur Verfügung, um den notwendigen Platzausbau zu unterstützen. Den durch den Rechtsanspruch entstehenden zusätzlichen Betriebskosten der Länder trägt der Bund durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Rechnung: Die vertikale Umsatzsteuerverteilung wird zugunsten der Länder ab 2026 jährlich aufwachsend von 135 Mio. € auf bis zu 1,3 Mrd. € pro Jahr ab 2030 angepasst.

Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über den Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder vor (GaFöG-Bericht). Federführend ist das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, hier ist auch die Geschäftsstelle zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter angesiedelt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.bmbfsfj.bund.de/ganztag und www.recht-auf-ganztag.de

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 03.12.2025

BMBFSFJ: Prostituiertenschutz-Kommission nimmt Arbeit auf

Auftaktsitzung der Unabhängige Expertenkommission zur Verbesserung des Schutzes von Prostituierten

Bundesministerin Karin Prien hat die unabhängige Expertenkommission zur Verbesserung des Schutzes von Prostituierten (Prostituiertenschutz-Kommission) einberufen. Die Ergebnisse der Prostituiertenschutz-Kommission sollen zu einem besseren Schutz der in der Prostitution tätigen Menschen, insbesondere zu einem besseren Schutz vor Zwangsprostitution und Menschenhandel, beitragen.

Bundesministerin Karin Prien: „Die Debatten der vergangenen Wochen machen einmal mehr deutlich, dass wir die Situation von Menschen, die in der Prostitution tätig sind, dringend verbessern müssen. Besonders der Kampf gegen Zwangsprostitution, Menschenhandel und Gewalt ist für die Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Daher habe ich die unabhängige Expertenkommission zum Schutz von Prostituierten einberufen. Sie wird auf Grundlage des Evaluationsberichts zum Prostituiertenschutzgesetz mit der dort versammelten Expertise Empfehlungen erarbeiten, die es der Politik ermöglichen, fundierte und sachlich gut begründete Entscheidungen zum Schutz der Prostituierten zu treffen.“

Die Prostituiertenschutz-Kommission setzt sich aus zwölf Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fach- und Arbeitsrichtungen zusammen, u.a. aus den Bereichen Menschenhandel, Wissenschaft, Strafverfolgung, Plattformregulierung, soziale Arbeit und Gesundheit. Den Kommissionsvorsitz hat Prof. Dr. Tillmann Bartsch. Die weiteren Mitglieder sind Dr. Angelika Allgayer, Dr. Elke Bartels, Dr. Katrin Baumhauer, Helga Gayer, Prof. Dr. Matthias C. Kettemann, Dr. Stefanie Killinger, Jörg Makel, Mark Mrusek, Prof. Dr. Gregor Thüsing, Maike van Ackern und Stefan Willkomm.

Die Kommission wird erarbeiten, welche konkreten Handlungsoptionen Bund, Länder und Kommunen haben, um den Schutz von Prostituierten vor Zwang und Ausbeutung zu verbessern. Dabei soll sie sich auch Fragestellungen über die Evaluation des ProstSchG durch das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen hinaus widmen, um den größtmöglichen Schutz von Prostituierten zu erreichen.

Die Kommission wird gesetzliche und nicht-gesetzliche Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung des Prostituiertenschutzes erarbeiten. Die gesetzlichen Maßnahmenvorschläge sollen innerhalb von zwölf, die nicht-gesetzlichen Maßnahmenvorschläge innerhalb von 18 Monaten vorgelegt werden.

Weitere Informationen zur Evaluation finden Sie hier: https://www.bmbfsfj.bund.de

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 24.11.2025

BMBFSFJ und UBSKM: „Schieb deine Verantwortung nicht weg!“ – Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt geht uns alle an

Bundesfamilienministerin Karin Prien und die Unabhängige Bundesbeauftragte Kerstin Claus stellen neue Maßnahmen vor

Zum 10. Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch haben Bundesbildungsministerin Karin Prien und die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Kerstin Claus, heute in Berlin neue Initiativen und Forschungsvorhaben vorgestellt, die den Kinderschutz in Deutschland weiter stärken sollen. Der Europäische Tag steht in diesem Jahr unter dem Zeichen der Forschung – denn eine solide Datengrundlage ist entscheidend, um Prävention, Aufklärung und Schutzmaßnahmen wirksam zu gestalten.

Bundesbildungsministerin Karin Prien: „Wir wünschen uns alle mehr Anstrengungen für einen besseren Kinderschutz. Wichtig ist aber, dass unser Handeln wissenschaftlich fundiert und evidenzbasiert ist. Gerade im Bereich der sexuellen Gewalt an Kindern und Jugendlichen gibt es ein enormes Dunkelfeld. Deshalb freue ich mich besonders, dass mit dem Zentrum für Forschung zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen künftig eine sichere Datengrundlage – auch für politische Maßnahmen – geschaffen wird. Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal, ein Mädchen oder ein Junge. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt geht uns alle an – „Schieb Deine Verantwortung nicht weg!“

Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen Kerstin Claus: „Wir starten im kommenden Jahr die bundesweite „Safe!“-Jugendstudie zu Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen. Gerade in Zeiten begrenzter finanzieller Ressourcen ist es essentiell, dass Politik zielgerichtet und evidenzbasiert handelt. Gleichzeitig wissen wir alle, dass die gesellschaftlichen Kosten, die sexuelle Gewalt verursacht, immens sind. Gewalterfahrungen führen zu Bildungsabbrüchen, haben gesundheitliche Folgen und Konsequenzen in den Erwerbsbiografien Betroffener. Dies konsequent in einer wissenschaftlichen Studie zu erarbeiten, ist mir ein großes Anliegen. Ich appelliere deshalb an die Bundesregierung, dass sie eine umfassende Folgekostenstudie auf den Weg bringt. Damit klar ist, was es uns als Gesellschaft kostet, wenn der Schutz von Kinder und Jugendlichen nicht priorisiert wird.“

Kampagne #NichtWegschieben wird 2025 fortgeführt

Ein zentraler Bestandteil der Aktivitäten zum Europäischen Tag ist die Fortführung der Aufklärungs- und Aktivierungskampagne „Schieb deine Verantwortung nicht weg!“. Die Kampagne läuft seit drei Jahren erfolgreich und richtet sich an Erwachsene, um das Bewusstsein für ihre Verantwortung im Kinderschutz zu stärken. Die bisherigen Ergebnisse zeigen deutliche Fortschritte: Der Anteil der Menschen, die sexuelle Gewalt auch im eigenen Umfeld für möglich halten, ist seit Beginn der Kampagne von 41 Prozent auf 53 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sehen heute 60 Prozent der Befragten Familie, Freunde und Bekannte in der Pflicht, Kinder zu schützen – vor der Kampagne waren es 50 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass kontinuierliche Aufklärung Haltungen verändern und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, nachhaltig stärken kann.

In 2025/26 rückt die Kampagne die Frage in den Mittelpunkt, was Erwachsene konkret tun können, um sexuellen Missbrauch zu verhindern. Kernstück der Kampagne in diesem Jahr ist der Whatsapp-Messanger-Kurs „7 Wochen. 7 Tipps“, der sich an Eltern und Fachkräfte wendet. Ervermittelt, wie Erwachsene – insbesondere Eltern – Kinder stärken und Täterstrategien erkennen können. So empfiehlt die Kampagne etwa, Kinder ernst zu nehmen, Grenzen zu respektieren, offen über Sexualität und Körperwissen zu sprechen und nachzufragen, wie Kinder in Kitas, Schulen oder Vereinen geschützt werden. Die Kernbotschaft lautet: Jede und jeder von uns kann dazu beitragen, Kinder zu schützen – indem wir hinsehen, zuhören und handeln – und aktiv werden, bevor etwas passiert.

In 2026/27 wird die Kampagne ihren Schwerpunkt auf digitale sexuelle Gewalt legen. Dabei soll besonders verdeutlicht werden, dass auch Online-Räume Schutzkonzepte benötigen und Erwachsene Verantwortung tragen, Kinder und Jugendliche im Netz zu begleiten und zu schützen.

Forschung als Grundlage: Das Zentrum für Forschung zu sexueller Gewalt

Mit dem am 1. Juli 2025 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen (UBSKM-Gesetz) bekommt das neue Zentrum für Forschung zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen (ZEFSG) beim Deutschen Jugendinstitut e. V. (DJI) eine wichtige Rolle. Es soll helfen, Forschungslücken zu schließen und eine evidenzbasierte Grundlage für politische und gesellschaftliche Maßnahmen zu schaffen.

Das zentrale Projekt des von UBSKM geförderten Zentrums ist die bundesweite „Safe!“-Jugendstudie zu Gewalterfahrungen und deren Folgen, die im Jahr 2026 startet. In dieser repräsentativen Untersuchung sollen rund 10.000 Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen bundesweit befragt werden. Ziel der Studie ist es, belastbare Daten über Häufigkeit, Formen und Folgen sexueller Gewalt und anderer Gewaltformen zu gewinnen. Die Ergebnisse werden 2027 vorliegen und in die Berichterstattung der Unabhängigen Bundesbeauftragten Kerstin Claus an Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung einfließen.

Schutz im digitalen Raum: Expertenkommission hat Arbeit aufgenommen

Parallel hat das Bundesministerium die Unabhängige Expertenkommission „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“ eingesetzt. Sie nahm im Herbst 2025 ihre Arbeit auf. Die Kommission wird eine umfassende Strategie für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in digitalen Medien entwickeln. Dabei geht es unter anderem um den sicheren Umgang mit sozialen Netzwerken, die Stärkung der Medienkompetenz von Kindern, Eltern und Fachkräften sowie die Erforschung der gesundheitlichen Folgen intensiver Mediennutzung. Ziel ist es, konkrete Handlungsempfehlungen für Bund, Länder und Zivilgesellschaft zu erarbeiten, um Kinder online wie offline besser zu schützen.

10. Europäischer Tag zum Schutz von Kindern

Der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch findet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Er wurde 2015 vom Europarat eingeführt, um die Umsetzung der Lanzarote-Konvention zu unterstützen. Diese verpflichtet alle Mitgliedstaaten, jede Form sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu verurteilen und entschlossen dagegen vorzugehen. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto „Forschung als Grundlage wirksamen Schutzes“ – denn fehlende Daten sind ein Hindernis für Fortschritt im Kampf gegen sexuelle Gewalt.

Weitere Informationen

Informationen zur Kampagne #NichtWegschieben:

Materialien und Spots zum Download print- und sendefähig:

https://files.rsm-support.de/s/cNdn5Nw7MpDxMdw

Informationen zum Europäischen Tag gegen sexuelle Ausbeutung und Missbrauch von Kindern:

https://www.coe.int/en/web/children/end-child-sexual-abuse-day

Zahlen und Fakten zu sexuellem Missbrauch:

https://beauftragte-missbrauch.de/mediathek/publikationen/zahlen-und-fakten

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vom 18.11.2025

CDU/CSU: Kinderschutz ist Kern staatlicher Verantwortung

„Kinderrechte sind keine freundliche Empfehlung, sondern ein Anspruch, der die ganze Gesellschaft bindet. Sie definieren nicht nur, was Kindern zusteht, sondern auch, was wir ihnen schulden. Wer von Kinderschutz spricht, spricht vom Fundament eines Gemeinwesens, das seine Zukunft ernst nimmt. Deshalb hat der Schutz von Kindern vor Gewalt, vor Ausbeutung, vor digitalen Risiken politische und moralische Priorität.

Die jüngsten Zahlen zur Gewalt gegen Kinder und Jugendliche lassen keinen Interpretationsspielraum. Sie zeigen, wie dringlich es ist, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden: Kinder brauchen verlässliche Sicherheit, in der analogen Welt genauso wie im digitalen Raum. Dazu gehört auch, jene technischen Instrumente endlich zu nutzen, die wir längst kennen und die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden: die verlässliche, rechtssichere Speicherung von IP-Adressen, ohne die schwerste Straftaten gegen Kinder oft nicht aufgeklärt werden können. Ein Rechtsstaat, der digitale Tatorte der meist anonymen Täter nicht mehr findet, verliert seine Fähigkeit, Kinder zu schützen.

Gleichzeitig müssen digitale Räume altersgerecht gestaltet sein. Plattformen wie TikTok, die Milliarden mit der Aufmerksamkeit junger Menschen verdienen, müssen endlich Verantwortung übernehmen. Ihre Algorithmen fördern Enthemmung, Aggression und Gewalt. Diese Risiken müssen wir endlich beherrschen. Wir werden handeln: entschlossen, wirksam – im Interesse unserer Kinder und der Zukunft unseres Landes.“

Quelle: Pressemitteilung CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag vom 20.11.2025

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Für eine gerechtere Besteuerung von Vermögen – Petition zeigt Unterstützung für Reformen

Anlässlich der Beratung der Petition „Vermögenssteuer auf alle Vermögensarten“ im Petitionsausschuss erklären Karoline Otte, Mitglied im Finanzausschuss, und Max Lucks, Mitglied im Finanzausschuss und Petitionsausschuss:

„In Deutschland besitzen zwei Familien so viel Vermögen wie die untere Hälfte der Bevölkerung. Diese massive Ungleichheit ist kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis auch politischer Entscheidungen. Sie wird von der Bundesregierung verschärft, die Steuersenkungen beschließt und vorantreibt, von denen vor allem wenige sehr reiche Menschen profitieren.

Für uns Grüne ist klar: Massive Vermögensungleichheit gefährdet das Vertrauen in den Staat, erschwert Klimaschutzmaßnahmen und schwächt die demokratische Teilhabe. Deshalb sehen wir die Petition von Attac und ihre breite Unterstützung als wichtigen Rückenwind für unseren Einsatz gegen die wachsende Vermögensungleichheit.

Um die Vermögensungleichheit in Deutschland zu verringern und ihre gravierenden Folgen abzumildern, setzen wir uns für eine gerechtere Besteuerung von sehr hohen Vermögen ein. Daran arbeiten wir aktiv weiter und sind sehr dankbar für den Austausch mit der Zivilgesellschaft. Petitionen wie diese senden ein wichtiges Signal an alle Abgeordneten und sind ein zentraler Impuls für die parlamentarische Arbeit.“

Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 30.11.2025

Bundestag: Bundesrat will Schutzlücken bei häuslicher Gewalt schließen

Der Bundesrat hat den Gesetzentwurf zur „Effektivierung des Gewaltschutzes in Hochrisikofällen“ (21/3068) vorgelegt. Damit sollen bestehende Schutzlücken im Umgang mit häuslicher Gewalt geschlossen werden. Der zivilrechtliche Gewaltschutz habe „einen unvermeidlichen zeitlichen Vorlauf“ und sei „nicht immer das optimale Schutzinstrument“, heißt es in der Begründung.

Mit der Neuregelung soll laut Länderkammer insbesondere auf Fälle reagiert werden, in denen Täter trotz gerichtlicher Schutzanordnungen weiter eskalierend handeln. Die Länderkammer verweist darauf, dass zivilrechtliche Gewaltschutzanordnungen zwar schnell ergehen könnten, deren praktische Wirksamkeit jedoch maßgeblich von verfahrens- und vollstreckungsrechtlichen Vorgaben abhänge. In streitigen oder manipulativen Konstellationen verfügten die Familiengerichte zudem nicht über die gleichen Ermittlungsinstrumente wie die Polizei. Dies könne dazu führen, dass hochgefährliche Täter trotz mehrfacher Verstöße nicht effektiv gestoppt würden.

Nach Darstellung des Bundesrates zeigen insbesondere Hochrisikofälle im Zusammenhang mit dem Gewaltschutzgesetz deutliche Parallelen zu eskalierenden Stalking-Fällen. Das bestehende System aus Schutzanordnung, Ordnungsmitteln und zivilrechtlicher Vollstreckung könne dieser Dynamik nicht hinreichend entgegenwirken, da Ordnungsgelder nicht selten ins Leere gingen und Vollstreckungsverfahren zeitverzögernd wirkten. In solchen Situationen bedürfe es „wirksamer und abschreckender Interventionsmöglichkeiten, durch die gewalttätige Personen frühzeitig konsequent gestoppt und aktiv zur Verantwortung gezogen werden können“, heißt es weiter.

Vor diesem Hintergrund schlägt der Bundesrat vor, den Strafrahmen für besonders schwere Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz deutlich anzuheben. Künftig sollen etwa Zuwiderhandlungen, bei denen Täter Waffen mit sich führen, das Opfer erheblich gefährden oder durch wiederholte und fortgesetzte Taten dessen Lebensgestaltung maßgeblich beeinträchtigen, mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren geahndet werden können. Zudem soll in diesen Fällen die Möglichkeit einer vorbeugenden „Deeskalationshaft“ nach Paragraf 112a Strafprozessordnung eröffnet werden. Nach Auffassung des Bundesrates entspricht dies den Erfordernissen eskalierender Gewaltbeziehungen, in denen Täter trotz polizeilicher Gefährderansprachen und zivilgerichtlicher Anordnungen nicht von weiteren Übergriffen abgehalten werden können. Durch eine befristete Inhaftierung könne eine akute Gewaltspirale unterbrochen und das Opfer geschützt werden, bevor sich das Risiko schwerer Gewalttaten weiter verdichte.

Ein weiterer Schwerpunkt des Entwurfs liegt auf der Verbesserung des Informationsflusses zwischen Familiengerichten und Polizei. Künftig sollen die Polizeibehörden bereits mit Eingang eines Antrags auf eine Schutzanordnung nach dem Gewaltschutzgesetz unterrichtet werden. Dies soll den Behörden ermöglichen, Gefährdungslagen frühzeitig einzuschätzen, Erreichbarkeiten zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen der Gefahrenabwehr vorzubereiten. Nach Angaben des Bundesrates können so Schutzlücken vermieden werden, die entstehen, wenn eine verletzte Person noch vor Zustellung einer Entscheidung bedroht oder angegriffen wird.

Die Bundesregierung begrüßt den Vorschlag zur Stärkung des Informationsflusses grundsätzlich und prüft die weiteren Änderungen. Zugleich verweist sie auf einen eigenen, am 19. November 2025 beschlossenen Gesetzentwurf, der ebenfalls auf einen wirksameren Gewaltschutz zielt.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 691 vom 10.12.2025

Bundestag: Abweichungen von Kita-Standards nur übergangsweise

Um Kindern frühzeitig verlässliche Bildungs- und Teilhabechancen zu eröffnen, ist nach Ansicht der Bundesregierung eine ausreichende Zahl qualifizierter Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung erforderlich. Gleichwohl sei der Personalbedarf insbesondere in den westdeutschen Ländern weiter nicht vollständig gedeckt, heißt es in der Antwort (21/3007) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (21/2746) der Linksfraktion.

Es sei daher nachvollziehbar, dass Vorkehrungen getroffen würden, um mit dem Fachkräftemangel umzugehen und gleichzeitig den Betrieb in den Kindertageseinrichtungen aufrechtzuerhalten. Abweichungen von Standards sollten jedoch nur übergangsweise und gut begründet hingenommen sowie durch qualitätssichernde Initiativen flankiert werden. Richtschnur seien das Wohl und die gute Förderung der betreuten Kinder, heißt es in der Antwort.

Bund und Länder arbeiteten kontinuierlich daran, die Qualität der Betreuungsangebote weiterzuentwickeln, die Rahmenbedingungen der Fachkräfte zu verbessern und das Berufsfeld attraktiv zu gestalten.

Zudem unterstütze der Bund die Länder im Rahmen der Weiterentwicklung des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes in den Jahren 2025/2026 und stelle dafür rund vier Milliarden Euro bereit. Ein besonderer Schwerpunkt liege auf der Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 685 vom 08.12.2025

Bundestag: Kein Anspruch auf Vermögensaufbau für Bürgergeldempfänger

Der Petitionsausschuss sieht mehrheitlich einen Anspruch auf Vermögensaufbau für Bürgergeldempfänger als nicht sachgerecht an. In der Sitzung am Mittwoch verabschiedete der Ausschuss die Beschlussempfehlung an den Bundestag, das Petitionsverfahren zu einer entsprechenden Eingabe abzuschließen, „weil dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte“.

Mit der Petition wird gefordert, dass im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende Einkommen nicht berücksichtigt wird, „wenn es dem Aufbau von Vermögen im Rahmen der gesetzlich definierten Freibeträge dient“. Der Gesetzgeber erwarte von Beziehern von Grundsicherungsleistungen, dass sie außerplanmäßige Ausgaben, wie beispielsweise die Reparatur einer Waschmaschine, eines Staubsaugers oder einer elektrischen Zahnbürste aus Rücklagen finanzierten, schreibt der Petent.