Berlin, 08.12.2025 – Mit einem gemeinsamen Appell wenden sich die Liga für unbezahlte Arbeit e. V. (LUA), der Deutsche Juristinnenbund e. V. (djb), das Zukunftsforum Familie e. V. (ZFF), der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV) und die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) an die Bundesregierung. Die Verbände fordern, dass die geplante Reform des SGB-II die besondere Situation von Menschen mit Fürsorgeverantwortung angemessen berücksichtigt. „Eine nachhaltige Erwerbsintegration braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Wer Kinder betreut oder Angehörige pflegt, kann nicht unter Sanktionsdruck in den Arbeitsmarkt gezwungen werden, wenn die strukturellen Voraussetzungen fehlen“, so die gemeinsame Position.

Betreuungsinfrastruktur fehlt

Bundesweit fehlen rund 430.000 Kita-Plätze. Öffnungszeiten decken häufig nicht die Arbeitszeiten ab, Ferienbetreuung ist vielerorts nicht verfügbar. Ohne gesicherte, verlässliche, qualitativ hochwertige Betreuungsinfrastruktur kann jedoch eine Erwerbsaufnahme nicht nachhaltig gelingen. Die strukturellen Defizite dürfen nicht auf einzelne Sorgeverantwortliche abgewälzt werden. Genau das sieht jedoch der Entwurf mit der Verschärfung der Zumutbarkeitsregelungen vor, wenn Eltern schon ab dem ersten Geburtstag ihres Kindes einer Erwerbsarbeit nachgehen müssen.

Qualifizierung muss Vorrang haben

Die Verbände sind sich einig: Qualifizierungsmaßnahmen müssen klar Vorrang vor kurzfristiger Vermittlung in eine beliebige Beschäftigung haben. „Nur so entstehen Perspektiven auf eine stabile, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die die eigenständige Existenzsicherung von Frauen langfristig sichert und sie vor Dequalifizierung schützt“, betont eaf-Bundesgeschäftsführerin Nicole Trieloff.

Sanktionen gefährden ganze Familien

Besonders kritisch sehen die Verbände die geplanten Sanktionsverschärfungen. Kürzungen von 30 Prozent bis zum vollständigen Entzug des Regelbedarfs treffen nicht nur die sanktionierten Personen, sondern faktisch auch ihre Kinder und ggf. Partner*innen. „Das gefährdet die Existenzsicherung ganzer Familien. Damit verfehlt der Sozialstaat seinen Schutzauftrag – und die Gleichberechtigung der Mütter kommt zu kurz“, warnt Prof. Dr. Susanne Baer, Präsidentin des djb. „Kinder und Jugendliche leiden damit unmittelbar, wenn weniger für gesundes Essen oder den Wintermantel bleibt. Sollten zusätzlich auch noch Unterkunftskosten begrenzt werden, geraten auch Schutzräume ins Wanken, die eigentlich Sicherheit, Nähe und Entwicklung ermöglichen sollten „, ergänzt Britta Altenkamp, Vorsitzende des ZFF.

Der neue § 32a sieht vor, dass nach drei verpassten Meldeterminen der gesamte Regelbedarf entfällt. Zwar sind Ausnahmen denkbar, etwa wenn ein Kind krank ist, die Kita geschlossen bleibt oder ein Pflegenotfall eintritt. Die Nachweispflicht liegt jedoch bei den Betroffenen und ist schwer zu erfüllen. „Besonders Alleinerziehende und Paare mit mehreren Kindern sind aufgrund ihrer Care-Verantwortung armutsgefährdet. Der Referentenentwurf trägt dieser Realität nicht Rechnung – im Gegenteil: Er verschärft die Situation durch unrealistische Anforderungen und existenzgefährdende Sanktionen“, kritisiert Jo Lücke, Vorsitzende der Liga für unbezahlte Arbeit.

Umgangsmehrbedarf

Zurzeit wird der Regelbedarf eines Kindes im Haushalt von Alleinerziehenden für Umgangstage gekürzt und an den anderen Elternteil im Bürgergeld-Bezug gezahlt. Dies verursacht hohen bürokratischen Aufwand für Eltern und Behörden, der mit einem Umgangsmehrbedarf vermieden wird. „Je mehr ein Kind in zwei Haushalten lebt, desto höher sind die Kosten. Zusätzliche Kosten werden aber nicht eingespart. Wir fordern einen Umgangsmehrbedarf, damit der mitbetreuende Elternteil das Kind versorgen kann, während im Haushalt des alleinerziehenden Elternteils nicht gekürzt wird“, betont Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des VAMV. Für das Reformpaket hatte der Koalitionsausschuss einen Umgangsmehrbedarf vorgesehen. Dieses Versprechen muss jetzt eingelöst werden.

Die Verbände fordern:

- Gesicherte Betreuungsinfrastruktur als Voraussetzung für Erwerbsaufnahme – nicht nur auf dem Papier, sondern real verfügbar und mit Arbeitszeiten vereinbar

- Vorrang von Qualifizierung vor kurzfristiger Vermittlung für nachhaltige Erwerbsintegration und Vermeidung von Dequalifizierung

- Keine Gefährdung von Familien durch Sanktionen

- Abschaffung der temporären Bedarfsgemeinschaft und Einführung eines Umgangsmehrbedarfs für Trennungsfamilien

Über die Verbände:

Liga für unbezahlte Arbeit (LUA) e. V. ist die gewerkschaftsähnliche Interessenvertretung für alle familiär Care-Arbeitenden in Deutschland. Sie setzt sich für die rechtliche Absicherung und gesellschaftliche Aufwertung von Care-Arbeit ein. Mehr unter www.lua-carewerkschaft.de

Deutscher Juristinnenbund e. V. (djb) ist ein Zusammenschluss von Juristinnen, Volkswirtinnen und Betriebswirtinnen, der sich für die Gleichstellung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und die Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit einsetzt. Mehr unter www.djb.de

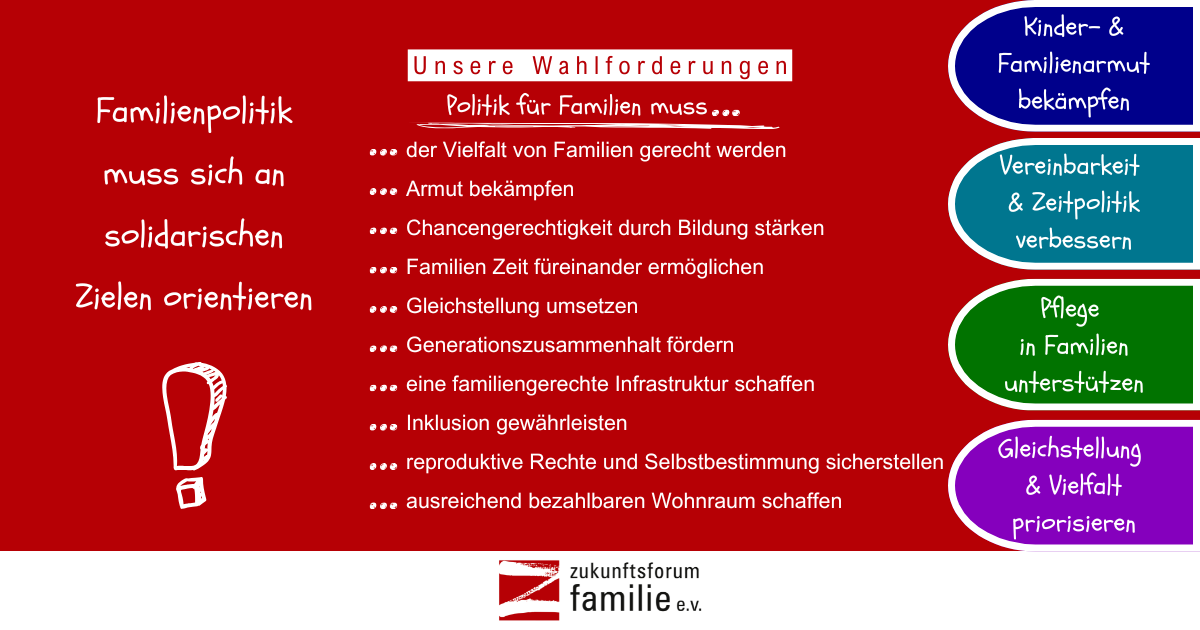

Zukunftsforum Familie e. V. (ZFF) ist ein familienpolitischer Fachverband, der sich für eine solidarische und vielfaltsorientierte Familienpolitik einsetzt. Mehr unter www.zukunftsforum-familie.de

Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV) vertritt seit 1967 die Interessen von Einelternfamilien in Deutschland und setzt sich dafür ein, diese als gleichberechtigte Familienform anzuerkennen und entsprechende gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Mehr unter www.vamv.de

evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) ist der familienpolitische Dachverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der die Bedeutung und die Leistungen von Familien sichtbar macht, indem er sich für ihre Bedürfnisse und gesellschaftlichen Anliegen in Politik, Gesellschaft und Kirche engagiert. Mehr unter www.eaf-bund.de

Die vollständigen Stellungnahmen stehen zum Download bereit unter:

Zum Arbeitsstart der neuen Bundesregierung äußert sich das Bündnis Sorgearbeit fair teilen zum Koalitionsvertrag: Die Regierung hat sich gleichstellungs-, familien- und wirtschaftspolitische Ziele gesetzt, die das Bündnis begrüßt. Während einige der geplanten Maßnahmen in die richtige Richtung weisen, widersprechen andere der Zielsetzung grundsätzlich.

Zum Arbeitsstart der neuen Bundesregierung äußert sich das Bündnis Sorgearbeit fair teilen zum Koalitionsvertrag: Die Regierung hat sich gleichstellungs-, familien- und wirtschaftspolitische Ziele gesetzt, die das Bündnis begrüßt. Während einige der geplanten Maßnahmen in die richtige Richtung weisen, widersprechen andere der Zielsetzung grundsätzlich.