AUS DEM ZFF

Weltkindertag: Jedes Kind hat das Recht, geborgen, gesund und glücklich aufzuwachsen!

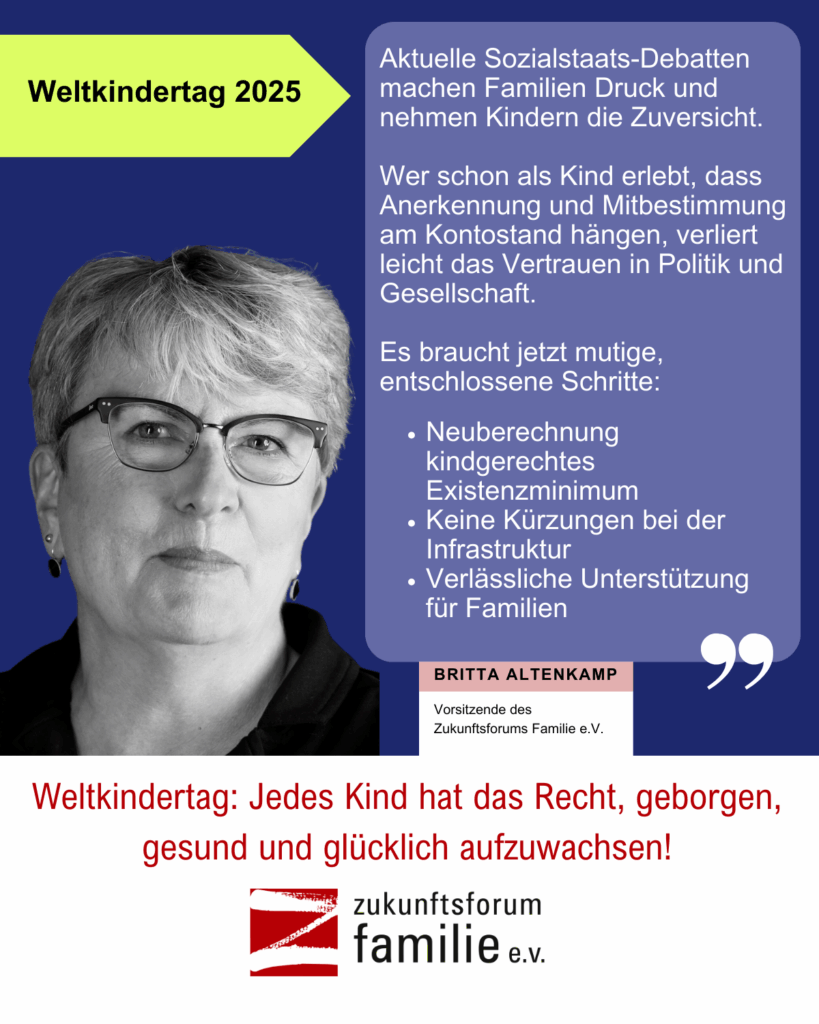

Anlässlich des Weltkindertages warnt das Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF) vor dem Ton in den aktuellen Debatten zur Zukunft des Sozialstaats.

Britta Altenkamp, Vorsitzende des Zukunftsforum Familie e.V., erklärt: „Jedes Kind hat das Recht, geborgen, gesund und glücklich aufzuwachsen. Dafür braucht es einen starken und verantwortungsvollen Sozialstaat – einen Sozialstaat, der alle Kinder sieht, ihre Bedürfnisse ernst nimmt und ihnen echte Chancen auf ein gutes, sicheres und sorgenfreies Aufwachsen eröffnet.

Doch die aktuellen Debatten über die Zukunft des Sozialstaats sprechen eine andere Sprache: Sie verschärfen den Druck auf Familien und nehmen Kindern die Zuversicht. Wer als Kind erfahren muss, dass gesellschaftliche Anerkennung und politische Repräsentation am Kontostand hängen, verliert leicht das Vertrauen in beides.

Familien ohne oder mit geringem Erwerbseinkommen brauchen Unterstützung am dringendsten – weil Sorgearbeit, Pflegeverantwortung oder Niedriglöhne kaum Raum für existenzsichernde Erwerbsarbeit lassen. Kinder dürfen nicht zu Sündenböcken einer Gesellschaft werden, die Care-Arbeit nicht wertschätzt. Sie tragen keine Verantwortung für die Lebenssituation ihrer Eltern.

Statt Ängste zu schüren, braucht es jetzt entschlossene Schritte: Dazu gehört für das ZFF – als Grundlage für monetäre Familienleistungen – ein neu berechnetes kindgerechtes Existenzminimum, das nicht nur auf statistischen Erkenntnissen basiert, sondern auch die Perspektiven von Kindern einbezieht. Ebenso braucht es den klaren Verzicht auf weitere Kürzungen der öffentlichen Infrastruktur, weil Kinder Erlebnisse und Räume brauchen, in denen sie sich ausprobieren und entfalten können. Und nicht zuletzt braucht es eine verlässliche Unterstützung für Familien durch bessere Rahmenbedingungen für Vereinbarkeit, leichtere Zugänge zu Leistungen und echte Teilhabechancen.

Nur so kann der Sozialstaat allen Kindern das Aufwachsen in einer starken Demokratie ermöglichen.“

Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 19.09.2025

SCHWERPUNKT: Weltkindertag

Deutscher Bundestag: „Jeder Tag sollte ein Kindertag sein.“ Kinderkommission zum Weltkindertag am 20. September 2025

Der 20. September ist der „Weltkindertag“. Jedes Jahr wird an diesem Tag dazu aufgerufen, die Rechte und Interessen aller Kinder in Politik und Gesellschaft stärker in den Focus von zu rücken. Das diesjährige Motto lautet: „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“.

Für die Kinderkommission im Deutschen Bundestag erklärt hierzu deren Vorsitzender Michael Hose:

„Kinder und Jugendliche sollten ihre Rechte kennen, denn nur wenn sie wissen, wie sie sich aktiv einbringen können, verstehen sie, wie Demokratie funktioniert.

Die Meinung frei zu äußern, an Diskussionen teilzunehmen und sich für Themen zu engagieren, fördert nicht nur das politische Verständnis, sondern stärkt auch die Rolle in der Gesellschaft. Dies kann beispielsweise durch Mitbestimmung in der Schule, Teilnahme an Jugendparlamenten oder durch freiwilliges Engagement in sozialen Projekten geschehen. Das ist der Baustein für Demokratie.

Andererseits liegt es in der Verantwortung der Erwachsenen, Kinder und Jugendliche zu stärken und ihre Rechte zu wahren.

Auch die Politik ist gefordert die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen noch stärker zu berücksichtigen, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen und sie in politische Prozesse einzubeziehen.

Jedes Kind ist ein Gewinn. Weshalb jeder Tag ein Kindertag sein sollte.“

In Deutschland wird nicht nur am 20. September sondern auch am 1. Juni ein Kindertag begangen. In der Bundesrepublik wird seit 1954 der von der UN ins Leben gerufene „Weltkindertag“ gefeiert; die damalige DDR beging am 1. Juni den „Internationalen Kindertag“. So werden seit der Wiedervereinigung an zwei Tagen die Rechte, Bedürfnisse und Anliegen der Kinder besonders in den Blick genommen.

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Bundestag vom 19.09.2025

AWO zum Weltkindertag: Kommission zur Sozialstaatsreform muss Kinder und Jugendliche ins Zentrum ihrer Empfehlungen rücken

Anlässlich des Weltkindertags am 20. September veröffentlicht die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ihre schriftliche Stellungnahme zur Anhörung der Kommission am 12.09.25 im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Sie fordert darin umfassende Verbesserungen für Kinder und Jugendliche bei den steuerfinanzierten Sozialleistungen. Dazu erklärt Dr. Marvin Deversi, Co-Vorstand des AWO Bundesverbandes:

„Laut UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder ein Recht auf soziale Sicherheit. Die soziale Sicherung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist aus unserer Sicht seit Jahren defizitär. Viele Millionen Kinder und Jugendliche wachsen in Deutschland in prekären finanziellen Verhältnissen auf und erleben regelmäßig soziale Ausgrenzung – wir sehen das tagtäglich in unseren Einrichtungen und Beratungsstellen. Das können wir uns als reiche Gesellschaft nicht länger leisten – weder moralisch noch wirtschaftlich, und schon gar nicht im Hinblick auf den Erhalt unserer Demokratie. Wir fordern die Kommission dazu auf, in ihren Empfehlungen ein besonderes Augenmerk auf die Jüngsten in unserem Land zu legen und für mehr Chancengerechtigkeit einzutreten.“

Die von Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbarte Kommission soll zeitnah Empfehlungen vorlegen, wie der Sozialstaat durch Vereinfachungen und Leistungszusammenlegungen bürger*innenfreundlicher, transparenter und unbürokratischer werden kann. Die AWO begleitet die Arbeit der Kommission konstruktiv und hat konkrete Aufträge an diese formuliert:

„Damit alle Kinder und Jugendlichen an der Gesellschaft teilhaben und ihre Talente entfalten können, sehen wir besonderen Handlungsbedarf bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe“, so Deversi weiter. „Statt Nachweise für Vereinsbeiträge zu verlangen, sollten diese antrags- und nachweislos in Form von realistischen Pauschalen direkt an die Familien ausgezahlt werden. Auch für Klassenfahrten, Schulausflüge, ÖPNV für Schüler*innen oder die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung wünschen wir uns ein echtes Umdenken. Durch eine bessere institutionelle Förderung der Kitas und Schulen könnten wir uns als Gesellschaft darauf verlassen, dass alle Kinder und Jugendlichen ausreichend und gesund verpflegt werden. Eine echte Reform beim Bildungs- und Teilhabepaket würde dazu führen, dass jeder Cent auch wirklich bei den Kindern ankäme und nicht in bürokratischen Antragsverfahren hängen bliebe. Das wäre ein echter Meilenstein für die Verwirklichung von Kinderrechten.“

Alle Forderungen der AWO an die Sozialstaatskommission: https://awo.org/pressemeldung/awo-sozialstaatsreform-weltkindertag-2025/

Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 17.09.2025

AWO Thüringen feiert den Weltkindertag: Plätze der Kinderrechte an zehn Standorten

Bunte Aktionen für Kinderrechte – von Flashmob bis Familienfest

Zum Weltkindertag am 20. September 2025 verwandelt die AWO Thüringen mit ihren Einrichtungen öffentliche Plätze an zehn Standorten in „Plätze der Kinderrechte“. Ziel ist es, Kinderrechte sichtbar zu machen und den Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu fördern. Zudem soll der Fokus auf die vielen Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit gelegt werden, die durch ihren täglichen Einsatz einen zentralen Beitrag zur Umsetzung der Kinderrechte leisten.

Ob ein Kinderrechte-Rap mit Flashmob in Jena, ein buntes Familienfest in Geschwenda, ein kreativer Kuscheltier-Protestzug in Erfurt oder eine bemalte Bank in Weida – die Aktionen sind vielfältig und setzen ein starkes Zeichen für Teilhabe, Mitbestimmung und Schutz von Kindern.

„Jeder Tag ist Kindertag – das gilt in den Kindergärten, Jugendzentren, Schulen und Kinderheimen der AWO in Thüringen. Mit den Aktionstagen rund um den Weltkindertag machen wir das in der ganzen Gesellschaft sichtbar“, erklärt Nadja Körner, Leiterin des Projekts „Zukunft mit Herz – Gemeinsam Demokratie gestalten“ des AWO Landesverbandes Thüringen. Und weiter: „Kinder haben Rechte – darauf wollen wir mit kreativen und lebendigen Aktionen aufmerksam machen. Wir laden alle Menschen ein, mitzufeiern, mitzusingen, kreativ zu werden und die Kinderrechte laut und sichtbar in den Mittelpunkt zu stellen.“

Aktionen zum Weltkindertag mit der AWO Thüringen:

- Kindergarten Nordknirpse (Weimar) – 18. September 2025, 14:30–17:00 Uhr;

Bonhoefferstraße 73, Weimar

Familiencafé im Garten mit kleinem Fest und Gespräch über Kinderrechte. Die ganze Woche begleitet von Projekten im Kindergarten. - Begegnungsstätte (Geschwenda) – 18. September 2025, 15:00–17:00 Uhr; Gothaer

Straße 12, Geschwenda

Großes Kinder- und Familienfest mit Bastelständen, Aktionsstraße, Schminken, Musik, Imbiss und buntem Trödelmarkt. - Kindergarten „Ameisenburg“ (Weida) – 20. September 2025, ab 10:00 Uhr; Osterburg

Weida

Eröffnung des Festes der Vereine mit Kinderprogramm. Anschließend bemalt das Kinder und Jugendparlament gemeinsam mit Kindern eine Bank als Symbol für Kinderrechte.

Dazu gibt es Mitmachaktionen, die die Rechte spielerisch vermitteln. - Jugend- und Familienhaus (Rudolstadt-Schwarza) – 20. September 2025, 15:00–19:00 Uhr;

Platz der Opfer des Faschismus, Rudolstadt

Fest unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“ mit Spiel, Bewegung und kreativen Angeboten, gestaltet mit lokalen Partnern. - Kindergarten „Jenzigblick“ (Jena) – 22. September 2025, 10:00 Uhr; Faulloch, Jena

Flashmob mehrerer Kindergärten mit eigens geschriebenem Kinderrechte-Rap, gemeinsam aufgeführt mit Musiker Christian Weihrich. - Kindergarten „Käferland“ (Arnstadt) – Woche um den 20. September 2025;

Käfernburger Straße 41, Arnstadt

Projektwoche zur Sensibilisierung für Kinderrechte. Höhepunkt ist ein Kinderfest, das Spiel, Spaß und die symbolische Feier eines „Platzes der Kinderrechte“ verbindet. - Kindergarten „Rabennest“ (Erfurt) – 24. September 2025, 15:00–17:00 Uhr; Am

Rabenhügel 31A, Erfurt

Unter dem Motto „Kinderrechte auf die Straße“ gestalten Kinder zusammen mit der MUFA und dem Thüringer Kinderschutzbund einen kreativen Kuscheltier-Protestzug für Kinderrechte: bunte Straßenbilder aus Kreide, Buttons, Quiz, Kinderschutzparcours und vieles mehr. Auch Erwachsene können sich am Info-Stand über Kinderrechte informieren. - Begegnungsstätte „Obermühle“ (Lauscha) – 26. September 2025, 08:00–12:00 Uhr &

13:00–17:00 Uhr; Obermühle 1, Lauscha

Kinder gestalten Wimpel, die als lange Kette öffentlich aufgehängt werden. Jugendliche verwandeln alte Stühle in „Plätze der Kinderrechte“, die später in öffentlichen Einrichtungen genutzt werden. - Kindergarten „Schlösschen am Festplatz“ (Bleicherode) – Woche um den 20.

September 2025; Uthemannstraße 9, Bleicherode

Aktionen unter dem Motto „Wir haben Rechte!“: Kinder lernen spielerisch durch Tanz, Gesang, Parcours und eine große Wandtafel ihre Rechte kennen. - Jugendzentrum Xer & mobile Jugendpflege (Bad Langensalza u. Umgebung) – rund um den 20. September 2025; verschiedene Orte (Herbsleben, VG Bad Tennstedt, Bad Langensalza)

Kinderfeste an mehreren Orten greifen das Thema Kinderrechte mit Spiel, Musik und kreativen Aktionen auf.

Quelle: Pressemitteilung AWO Landesverband Thüringen vom 15.09.2025

BVkE fordert, Rechtsposition von Kindern und jungen Menschen zu stärken

Der Bundesverband Caritas Kinder- und Jugendhilfe e. V. (BVkE) versteht sich als Anwalt und Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und ihren Familien in Staat und Gesellschaft. In einer alternden Gesellschaft, in der junge Menschen einerseits zunehmend zum „knappen Gut“ werden und gleichzeitig noch immer zu wenig Gehör finden, ist es umso bedeutsamer ihre Rechtsposition zu stärken, dafür einzutreten, dass ihre Stimmen gehört und ihre Wünsche, Vorstellungen und Interessen bei der Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft angemessen berücksichtigt werden.

Anlässlich des Weltkindertags am 20. September möchten wir als BVkE die Aufmerksamkeit auf ein zentrales Anliegen lenken: die ausdrückliche Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Der BVkE unterstreicht in seiner aktuellen Position, dass Kinder von Geburt an Träger aller Grund rechte sind. Gleichzeitig spiegelt das Grundgesetz ihre besondere Schutz- und Förderbedürftigkeit bislang nicht ausdrücklich wider. Eine explizite Aufnahme der Kinderrechte im Verfassungstext – in Orientierung an die UN-Kinderrechtskonvention – würde ihre Grundrechtsposition stärken und ihrer

umfassenden Verwirklichung den notwendigen politischen und rechtlichen Nachdruck verleihen.

Dr. Klaus Esser, Vorsitzender des BVkE, verweist insbesondere auf die Rechte von Kindern, die in der Kinder- und Jugendhilfe begleitet werden: „Kinder ohne elterliche Fürsorge, Kinder aus belasteten Familiensystemen oder geflüchtete Minderjährige – für sie ist es besonders wichtig, dass ihre Rechte nicht nur implizit anerkannt, sondern sichtbar und verbindlich im Grundgesetz verankert sind.“

Um die Rechte junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung, Beteiligung und Schutz nachhaltig zu sichern, müssen die Rechte von Kindern und jungen Menschen im Rahmen des gesellschaftspolitischen Generationenvertrags – insbesondere in der Rentenpolitik und im verbindlichen Rahmen für einen generationengerechten Klimaschutz – durch transparente und gerechte Mechanismen konkretisiert und nachvollziehbar ausgestaltet werden.

Generationengerechtigkeit beginnt damit, Kinder umfassend als eigenständige Träger:innen von Rechten zu sehen, ihre Zukunft auch als Zukunft der Allgemeinheit zu verstehen und diese als politische Priorität zu begreifen.

Weitere Informationen zu den BVkE Positionen erhalten Sie hier:

Kinderrechte ins Grundgesetz

Generationsgerechtigkeit

Quelle: Pressemitteilung Bundesverband Caritas Kinder- und Jugendhilfe e. V. vom 19.09.2025

DFV: Kinder verdienen starke Unterstützung

Zum diesjährigen Weltkindertag erinnert der Deutsche Familienverband (DFV) an die dringende Notwendigkeit, die finanzielle Unterstützung für Familien in Deutschland zu verbessern. Im Fokus stehen insbesondere die Forderungen nach einer Erhöhung des Kindergeldes auf 360 Euro sowie eine signifikante Erhöhung des Elterngeldes.

„Kinder sind nicht nur die Zukunft unseres Landes, sondern auch die Gegenwart unserer Gesellschaft“, erklärt Franziska Schmidt, Vizepräsidentin des Deutschen Familienverbandes. „Anlässlich des Weltkindertages fordern wir die Bundesregierung auf, die Rahmenbedingungen für Familien so zu gestalten, dass jedes Kind in Deutschland gleiche Chancen auf eine gute Zukunft hat. Das bedeutet, dass wir die Familienleistungen dringend reformieren müssen.“

Erhöhung des Kindergeldes auf 360 Euro

Das Kindergeld in Höhe von 360 Euro, das den maximalen Kindersteuerfreibetrag widerspiegelt, ist eine notwendige Maßnahme, um die Belastungen der Familien in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten abzufedern. Schmidt betont: „360 Euro Kindergeld sind nicht nur ein Schritt zur finanziellen Entlastung der Eltern, sondern auch eine Investition in die Zukunft unserer Kinder. Ein höheres Kindergeld ist eine entscheidende Grundlage dafür, dass Kinder in Deutschland in allen Einkommensschichten gleich behandelt werden. Dem Staat muss jedes Kind gleich viel Wert sein.“ Zudem ist es wichtig, dass das Kindergeld in Zukunft nicht nur automatisch direkt nach der Geburt des Kindes ausgezahlt wird, sondern bis zum vollendeten 27. Lebensjahr. Damit soll der zusätzlichen Belastung von Familien während der Ausbildung ihrer Kinder Rechnung getragen werden.

Elterngeld: 600 + 2.300 Euro

Ein weiterer wichtiger Schritt in der Reform des Sozialstaates ist die Anhebung des Basis-Elterngeldes auf mindestens 600 Euro. „Eltern müssen für den Zeitraum der Elternzeit ausreichend abgesichert sein“, so die Vizepräsidentin. „Die derzeitige Höhe des Basis-Elterngeldes von 300 Euro im Monat reicht längst nicht aus, um den finanziellen Herausforderungen nur annähernd gerecht zu werden.“ Bedingt durch die Inflation seit Einführung des Elterngeldes und die gestiegenen Lebenshaltungskosten muss das Basis-Elterngeld dringend nach oben angepasst werden.

Darüber hinaus fordert der DFV, den Maximalbetrag des Elterngeldes auf mindestens 2.300 Euro anzuheben. „Die Realität ist diejenige, dass Eltern ökonomisch entscheiden, wer von welchem Gehalt durch das Elterngeld Abzüge hinnimmt und wie lange. Wenn das Elterngeld ein großes Loch in die Familienkasse reißt, wird der höherverdienende Partner entweder kaum oder nur kurz in Elternzeit gehen“, so Schmidt. „Ideen zur Aufteilung der Elternzeit-Monate gibt es genug. Die einfachste Lösung liegt auf der Hand: Das Elterngeld erhöhen. Dann klappt es auch für die meisten Väter mit der Elternzeit“.

Der DFV fordert die Bundesregierung auf, diese Forderungen im Rahmen einer umfassenden Reform des Sozialstaates umzusetzen. „Der Sozialstaat muss mit der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realität Schritt halten“, betont Schmidt. „Die Kinder- und Elterngelderhöhungen sind nicht nur eine Frage der Fairness gegenüber Eltern, sondern auch eine Investition in die Zukunft der gesamten Gesellschaft. Kinder als Gemeinschaft in der Familie müssen in den Mittelpunkt der Sozial- und Steuerpolitik rücken.“

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Familienverband e.V. vom 20.09.2025

DKHW und UNICEF: „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“

Weltkindertag 2025: Über 1.000 Kinder und Jugendliche rufen bundesweit mit UNICEF und Deutschem Kinderhilfswerk zur Umsetzung der Kinderrechte auf

Zum Weltkindertag am 20. September fordern das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland von Politik und Gesellschaft mit Nachdruck, die in der UN-Kinderrechtskonvention verankerten Rechte der Kinder vollständig umzusetzen. Dafür müssen die Interessen und Belange von Kindern und Jugendlichen und ihre aktive Beteiligung in politischen Entscheidungsprozessen umgesetzt werden – in Deutschland und in der internationalen Zusammenarbeit der Bundesregierung.

Denn die Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht, betreffen nicht nur Deutschland. Der bröckelnde gesellschaftliche Zusammenhalt, eine veränderte Lebenswelt, die sich immer mehr in digitalen Räumen vollzieht, sowie globale Krisen schmälern die Zukunftschancen der Kinder weltweit und nehmen ihnen die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben. Auch die globalen Kürzungen in der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit wirken sich gravierend auf die Lebensbedingungen von Kindern weltweit aus.

Für UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk ist die Umsetzung der Kinderrechte, besonders das Recht auf Mitbestimmung, grundlegend für das Wohlergehen der jungen Generation. Auch in Deutschland muss den Kinderrechten mehr Geltung verschafft werden. Dafür braucht es vor allem die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz, entschiedene Maßnahmen gegen die Kinderarmut, und einen verstärkten Ausbau der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen. Diese politische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist entscheidend für die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und den Schutz unserer Demokratie. Kinder und Jugendliche setzten aus diesem Anlass heute zusammen mit den beiden Kinderrechtsorganisationen vor dem Brandenburger Tor ein unübersehbares Zeichen für Kinderrechte.

„Haus der Kinderrechte” am Brandenburger Tor

Dabei präsentierten Kinder und Jugendliche auf dem Pariser Platz in Berlin in Anwesenheit von Dr. Petra Bahr, Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ein „Haus der Kinderrechte“. Das kreative Bauwerk besteht aus einer Auswahl bunter Kinderrechte-Bausteine aus über 1.000 eingesendeten Forderungen und Wünschen junger Menschen aus ganz Deutschland zum Motto des Weltkindertags „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“. Auf einem der eingesendeten Bausteine steht geschrieben: “Schutz vor Gewalt, das Recht auf Bildung, das Recht auf Beteiligung” – ein Ausdruck für einige der drängendsten Rechte für Kinder in Deutschland und weltweit.

Das Dach bildet eine eindrucksvolle kinderfreundliche Welt aus Spielbausteinen. Eine dritte Klasse der Löcknitz-Grundschule aus Berlin hatte diese mit den beiden Kinderrechtsorganisationen in einem Workshop kreiert. Unterstützt wurden sie dabei von einem Team von LEGOLAND Discovery Centre Berlin, das die Aktion mit zahlreichen LEGO-Bausteinen unterstützte und den Schülerinnen und Schülern beim Bau zur Seite stand. Mit dem kreativen Bauwerk bringen die Kinder die bundesweiten Ideen und ihre eigenen Visionen für eine kinderfreundliche Zukunft zum Ausdruck: etwa ein großes LEGO-Haus, in dem auch geflüchtete Kinder ein sicheres Dach und ein warmes Bett haben, einen Park mit schönen Toiletten und vielen Bäumen, einen voll bewachsenen LEGO-Regenwald mit geschützten Tieren und eine Schule für alle Kinder, mit vielen Pflanzen und neuen Büchern, in der das Lernen Spaß macht.

Die Stimmen der jungen Generation

Während der Veranstaltung trugen Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirats des Deutschen Kinderhilfswerkes und des UNICEF-JuniorTeams ihre wichtigen Botschaften vor: „Kinderrechte sind nicht verhandelbar. Ihre Durchsetzung ist das Fundament einer nachhaltigen, gerechten und friedlichen Welt. Eine Gesellschaft, die die Kinder und ihre Rechte nicht schützt, hat keine Zukunft”, sagten Matilda (17 Jahre) und Olivia (18 Jahre) aus dem JuniorTeam von UNICEF Deutschland.

„Ich finde, Kinderrechte müssen endlich ins Grundgesetz, damit sie wirklich ernst genommen werden. Kinder sollen nicht nur geschützt werden, sondern auch mitbestimmen können, weil es um ihre Zukunft geht. Demokratie heißt, dass alle gehört werden, auch Kinder. Deshalb ist es wichtig, dass Politik Kinderrechte stärker beachtet“, sagte der 13-jährige Nathan aus Köln, Mitglied im Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerkes.

Dr. Petra Bahr, Staatssekretärin im BMBFSFJ: „Kinderrechte sind das Fundament einer lebendigen Demokratie. Jedes Kind hat ein Recht auf Schutz, Förderung und Beteiligung. Als Bundesregierung setzen wir uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche ihre Rechte nicht nur kennen, sondern auch im Alltag erfahren und aktiv mitgestalten können – in der Familie, in der Kita, in der Schule und in der ganzen Gesellschaft. Denn unsere Demokratie bleibt nur dann zukunftsfähig, wenn junge Menschen ihre Stimme erheben und gehört werden.“

Dagmar Wöhrl, Botschafterin von UNICEF Deutschland, sagte: „Kinder sind das verletzlichste und zugleich wichtigste Glied in unserer Gesellschaft. Sie sind die Zukunft. Doch leider verlieren Kinder durch Kriege, den Klimawandel, Flucht und Hunger nicht nur ihre Sicherheit und ihre Familie – sie verlieren vor allem ihre Kindheit und die Kraft, ihre eigene Zukunft mitzugestalten. Deshalb dürfen wir keine Zeit mehr verlieren: Es liegt an uns allen Kindern, hier und weltweit, eine Zukunft zu sichern.“

Anja Siegesmund, Vorstandsmitglied des Deutschen Kinderhilfswerkes, ergänzte: „Es lohnt sich, wenn Kinder und Jugendliche so früh wie möglich Beteiligung lernen und selbstwirksam werden. Ob Spielplatz, Radweg oder Jugendparlament – sich füreinander und miteinander einzusetzen, ist ein Wert an sich. Dieser Wert braucht ein starkes Fundament, das die Politik endlich schaffen muss: Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Und wir brauchen eine bessere Verankerung von Demokratiebildung in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, in Kindertageseinrichtungen sowie in Schulen und Schulhorten. Hier liegt noch viel Arbeit vor uns.”

Bundesweite Aktionen zum Mitmachen

Im Rahmen des Weltkindertags unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“ finden in ganz Deutschland zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen statt. UNICEF Deutschland lädt Kinder und ihre Familien ein, aktiv zu werden: Mit selbstgestalteten Kinderrechte-Bausteinen und -Puzzlestücken sowie Freundschaftsarmbändern für mehr Zusammenhalt, können Kinder ihre Wünsche für eine kindgerechte Zukunft zum Ausdruck bringen. Unter dem Hashtag #wiestarkwäredasdenn können Familien und Einrichtungen Fotos ihrer Kreativaktionen in sozialen Medien teilen.

Zudem feiert das Deutsche Kinderhilfswerk den Weltkindertag den ganzen September hindurch mit einem digitalen „Kinderrechte-Spezial“ auf www.kindersache.de. Dabei können die Kinder in vielen interessanten Artikeln mehr über ihre Rechte erfahren und zudem selbst aktiv und kreativ werden. Der Fokus liegt dabei auf partizipativen Angeboten, die die Kinder zum Mitmachen anregen und Spaß machen. Statt Kinderrechte abstrakt zu erklären, geht es vielmehr darum, sie erlebbar zu machen und über sie ins Gespräch zu kommen. Wir laden alle ein, sich am Weltkindertag für die Rechte von Kindern und Jugendlichen starkzumachen!

Die Geschichte des Weltkindertags

Im September 1954 empfahlen die Vereinten Nationen ihren Mitgliedstaaten die Einführung eines weltweiten Tages für Kinder. Sie wollten damit den Einsatz für Kinderrechte stärken, die Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen auf der Welt fördern und die Regierungen auffordern, die weltweite UNICEF-Arbeit zu unterstützen. Inzwischen wird der Weltkindertag in über 145 Staaten gefeiert; seit 1989 sind die Kinderrechte mit einer UN-Konvention für jedes Kind verbrieft.

Quelle: Pressemitteilung Deutsches Kinderhilfswerk e.V. und UNICEF Deutschland vom 19.09.2025

NEUES AUS POLITIK, GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT

BMBFSFJ: Startschuss für Zehnten Altersbericht der Bundesregierung: Ministerin Prien beruft Sachverständigengremium zum Thema „Bildung und Lernen im Alter“

Bundesseniorenministerin Karin Prien hat heute die Kommission für den Zehnten Altersbericht der Bundesregierung einberufen. Der Bericht soll untersuchen, wie Bildung älteren Menschen neue soziale Rollen und aktives Altern ermöglicht – unter besonderer Berücksichtigung non-formaler und informeller Lernformen sowie kognitiver Entwicklungen im Alter. Zugleich soll er Bildungsungleichheiten beleuchten zum Beispiel durch geringere Bildung, niedrigeres Einkommen, gesundheitliche Einschränkungen oder Migrationshintergrund. Ziel ist es, Ursachen und Lösungen aufzuzeigen, um Bildung im Alter gerechter zu gestalten. Der Bericht soll Impulse für eine inklusive Bildungspolitik geben und Bildung im Alter stärker politisch verankern – auch im internationalen Vergleich.

Bundesseniorenministerin Karin Prien: „Mit dem Zehnten Altersbericht rücken wir ein zentrales Zukunftsthema in den Fokus: Bildung und Lernen im Alter. Dieses Thema ist nun vollständig im Zuständigkeitsbereich meines Ministeriums verankert. Unser Ziel muss es sein, allen Menschen – unabhängig vom Alter – den Zugang zu Bildung und persönlicher Weiterentwicklung zu ermöglichen. Denn Bildung ist die Grundlage für gleichberechtigte, selbstbestimmte Teilhabe in allen Lebensphasen. In einer Gesellschaft des langen Lebens bedeutet Bildung weit mehr als reine Wissensvermittlung: Sie ist der Schlüssel zu Selbstbestimmung, gesellschaftlichem Engagement und einem aktiven, erfüllten Altern. Ich bin überzeugt, wir brauchen die ältere Generation mit ihrem reichen Erfahrungsschatz in der Mitte unserer Gesellschaft. Ich danke den Mitgliedern der Zehnten Altersberichtskommission herzlich für ihre Bereitschaft, ihre Expertise in diesen wichtigen Bericht einzubringen.“

Vorsitzende der Zehnten Altersberichtskommission, Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff: „Die Lebensphase Alter ist heute vielfältiger und länger als je zuvor. Sie eröffnet neue Chancen, bringt aber auch Risiken mit sich. Bildung soll gelingendes Altern fördern – bei guter Gesundheit, sozialer Verbundenheit und im Dialog der Generationen. Im komplexer werdenden Alltag und in Übergängen wächst der Bedarf an Bildungsberatung und Lernbegleitung, wofür geeignete organisationale Strukturen und konzeptionelle Zugänge nötig sind. Der 10. Altersbericht greift diese Herausforderungen auf und skizziert neue Wege und Ansätze zur Stärkung der Bildungsbeteiligung in der nachberuflichen Phase.“

Befunde des Deutschen Alterssurvey (DEAS 2023) zeigen: Die Bildungsbeteiligung der Älteren in der Freizeit nimmt mit höherem Alter ab. Jedoch bildet sich auch bei den 76-Jährigen und Älteren noch fast jede fünfte Person in der Freizeit weiter. Dabei zeigen sich sowohl in der Bildungsbeteiligung außerhalb der Erwerbsarbeit als auch bei der Fort- und Weiterbildung im Rahmen der Erwerbsarbeit Unterschiede nach Bildung und Einkommen. Der DEAS (2023) zeigt auch: Über 70 Prozent der Menschen in der zweiten Lebenshälfte sehen das Älterwerden als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung und verbinden damit positive Erwartungen.

Die Mitglieder der Zehnten Altersberichtskommission:

- Prof.‘in (i.R.) Dr. Cornelia Kricheldorff (Vorsitzende), Katholische Hochschule Freiburg

- Prof.‘in Dr. Stefanie Engler, Evangelische Hochschule Freiburg

- Ass. Prof. Dr. Vera Gallistl-Kassing, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

- Prof. Dr. Matthias Kliegel, Universität Genf

- Prof. Dr. Ralf Lottmann, Hochschule Magdeburg-Stendal

- Dr. Markus Marquard, Universität Ulm

- Jun.-Prof.‘in Dr. Laura Naegele, Technische Universität Dortmund

- Prof. Dr. Bernhard Schmidt-Hertha, Ludwig-Maximilians-Universität München

- Prof. Dr. Josef Schrader, in seiner Funktion als Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE), Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen

- Prof.‘in Dr. Julia Steinfort, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen

- N. N., Institutsleitung des Deutschen Zentrum für Altersfragen

Über die Altersberichte der Bundesregierung

Die Altersberichte der Bundesregierung gehen zurück auf einen Beschluss des Deutschen Bundestages aus dem Jahr 1994. Danach hat die Bundesregierung dem Bundestag in jeder Legislaturperiode einen Bericht zur Lebenssituation der älteren Menschen in der Bundesrepublik Deutschland vorzulegen. Die Berichte werden durch weisungsunabhängige Sachverständigenkommissionen erarbeitet, die mit Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen besetzt sind.

Bislang erschienene Altersberichte:

2024: Neunter Altersbericht „Alt werden in Deutschland – Vielfalt der Potenziale und Ungleichheit der Teilhabechancen“

2020: Achter Altersbericht „Ältere Menschen und Digitalisierung“

2016: Siebter Altenbericht „Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften“

2010: Sechster Altenbericht „Altersbilder in der Gesellschaft“

2006: Fünfter Altenbericht „Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft – Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen“

2002: Vierter Altenbericht „Risiken, Lebensqualität und Versorgung Hochaltriger – unter besonderer Berücksichtigung demenzieller Erkrankungen“

2001: Dritter Altenbericht „Alter und Gesellschaft“

1998: Zweiter Altenbericht „Wohnen im Alter“

1993: Erster Altenbericht zur „Lebenssituation älterer Menschen“

Weitere Informationen:

https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/themen/aeltere-menschen/aktiv-im-alter/altersberichte-der-bundesregierung

Neue Veröffentlichung: DZA-Fact Sheet „Bildungsbeteiligung und Altersbilder von Menschen in der zweiten Lebenshälfte: Befunde des Deutschen Alterssurveys (DEAS) 2023“:

https://www.dza.de/fileadmin/dza/Dokumente/Fact_Sheets/Factsheet_Weiterbildung_final_v2.pdf

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 22.09.2025

Bundestag: Die Linke fragt nach frühkindlicher Förderung

Die Fraktion Die Linke hat eine Kleine Anfrage (21/1723) zu aktuellen Entwicklungen der Kosten für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Förderung gestellt. Darin fragt sie die Bundesregierung unter anderem, wie sich das zum 1. Januar 2025 weiterentwickelte sogenannte Kita-Qualitätsgesetz als Nachfolgegesetz des Gute-Kita-Gesetz auf die Kostenentwicklung auswirkt.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 436 vom 22.09.2025

Bundestag: Grüne fragen nach Instrumenten der Arbeitsförderung

Die Entwicklung und Finanzierung der Arbeitsförderung im SGB II (Zweites Buch Sozialgesetzbuch) steht im Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (21/1701) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sie möchte von der Bundesregierung wissen, wie viele der arbeitslosen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Rechtskreis SGB II seit 2019 absolut und prozentual durch verschiedene Instrumente gefördert wurden, die in der Anfrage einzeln abgefragt werden.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 434 vom 22.09.2025

Bundestag: Grüne fragen nach geänderten Armutsstatistiken

Nach den methodischen Änderungen der Armutsstatistiken durch das Statistische Bundesamt fragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (21/1632). Die Bundesregierung soll unter anderem beantworten, aus welchen Gründen das Statistische Bundesamt entschieden hat, die Armutsquoten auf Basis des Mikrozensus-Kerns künftig nicht mehr auf Bundesebene auszuweisen und welche Rolle das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium des Innern bei dieser Entscheidung gespielt haben.

Die Grünen kritisieren, Armutsquoten für Bundesländer nur noch auf Basis des Landesmedians und nicht mehr auf Basis des Bundesmedians zu veröffentlichen, entspreche nicht dem Standard in der Armutsforschung. „Außerdem wird mit dieser Änderung ein bundesweiter Armutsvergleich unmöglich gemacht.“

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 434 vom 22.09.2025

Bundestag: Kleine Anfrage zu Vermögensungleichheit

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat eine kleine Anfrage zur Vermögensungleichheit in Deutschland eingereicht (21/1630). Darin fragt sie die Bundesregierung unter anderem, wie hoch das gesamte Nettovermögen privater Haushalte in Deutschland laut aktuellster Datengrundlage der Bundesregierung sei, wie es sich verteile und wie es sich seit 2010 entwickelt habe.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 429 vom 17.09.2025

Bundestag: Grüne fragen nach mentaler Gesundheit von Kindern

Die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen steht im Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (21/1618) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sie möchte von der Bundesregierung unter anderem wissen, welche Maßnahmen diese über die Strategie „Mentale Gesundheit für junge Menschen“ hinaus plant, um mehr Sichtbarkeit für die bei Kindern und Jugendlichen weit verbreiteten Krankheitsbilder wie Depression, Angststörung oder Anorexia nervosa zu schaffen.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 424 vom 16.09.2025

Bundestag: Linke thematisiert „Ehrenamt und Geschlecht“

„Ehrenamt und Geschlecht“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (21/1601). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie viele Menschen sich nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit ehrenamtlich in Deutschland engagieren. Auch will sie unter anderem wissen, wie hoch nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil weiblicher, männlicher und diverser Ehrenamtlicher ist.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 422 vom 15.09.2025

Bundestag: Entwicklungen im Bundesfreiwilligendienst erfragt

„Entwicklungen im Bundesfreiwilligendienst“ thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (21/1602). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, wie sich die Zahl der Bundesfreiwilligendienstleistenden seit 2020 entwickelt hat.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 422 vom 15.09.2025

BiB: Mediennutzung: Wer die Risiken kennt, will Smartphones später in Kinderhänden sehen

Die kürzlich beschlossenen Handyverbote an Schulen in Hessen und Bremen verdeutlichen, wie intensiv die Smartphone-Nutzung von Kindern und Jugendlichen derzeit diskutiert wird und unterstreichen den bestehenden Handlungsdruck für Politik und Bildungseinrichtungen. Eine neue Untersuchung, die das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) nun veröffentlicht hat, liefert Erkenntnisse darüber, wie Erwachsene in Deutschland über Smartphone-Verbote an Schulen denken und welche Altersgrenzen für Smartphone- und Social-Media-Nutzung sie für angemessen halten.

Wie aus der Untersuchung hervorgeht, spricht sich die große Mehrheit der Befragten für klare Regeln aus: Ein Mindestalter von 12 Jahren für den Besitz eines eigenen Smartphones wird mehrheitlich befürwortet, für soziale Medien liegt die bevorzugte Grenze bei 14 Jahren. „Unsere Ergebnisse zeigen deutlich, dass Erwachsene ein Schutzbedürfnis für Kinder und Jugendliche sehen – gerade bei sozialen Medien“, betont Prof. Dr. C. Katharina Spieß, Direktorin des BiB und Mitverfasserin der Studie.

Darüber hinaus macht die Untersuchung anhand eines Experiments sichtbar, welchen Einfluss Informationen auf die geäußerten Einstellungen haben: Wer vor der Befragung über die Risiken digitaler Mediennutzung für Kinder und Jugendliche informiert wird – wie etwa Cybermobbing oder Kontakt mit ungeeigneten Inhalten und die möglichen Folgen davon –, spricht sich für ein im Schnitt vier Monate höheres Mindestalter aus. Werden dagegen Vorteile betont, sinkt die Altersgrenze. „Information wirkt“, fasst Mitautorin Dr. Sophia Schmitz zusammen. „Insbesondere, wenn die Risiken hervorgehoben werden, erhöht sich die Altersgrenze für eine eigenständige Nutzung digitaler Medien.“

Auch im schulischen Kontext sprechen sich die Befragten mehrheitlich für strengere Regelungen aus. Ein Großteil befürwortet ein Verbot von Smartphones an Grundschulen sowie ein Nutzungsverbot im Unterricht an allen Schulen. Zugleich wird eine stärkere Verantwortung von Politik und Plattformbetreibern gefordert. Schulen sollen nach Ansicht vieler Befragter nicht nur regulieren, sondern auch Medienkompetenz vermitteln. Ein reines Handyverbot reicht nach Ansicht vieler Befragter nicht aus. Schulen sollen Kinder und Jugendliche für den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien befähigen.

Das Wissen darüber, wie Informationen die Einstellungen der Wahlbevölkerung in Deutschland über Smartphone- und Social-Media-Nutzung von Kindern und Jugendlichen sowie in Bildungseinrichtungen beeinflussen, ist nach Ansicht der Forschenden wichtig: „Erkenntnisse über den Effekt von Information auf Einstellungen können wertvolle Ansatzpunkte für politische Entscheidungen liefern“, meint Spieß. „Etwa bei der Akzeptanz potenzieller Regelungen zu einem ‚digitalen Volljährigkeitsalter‘“.

Zum Studiendesign: Die Untersuchung basiert auf einer bundesweiten Befragung von 1.312 Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit ab 18 Jahren. In einem sogenannten „Surveyexperiment“ wurden die Teilnehmenden nach dem Zufallsprinzip in vier Gruppen eingeteilt und erhielten unterschiedliche Informationen über die Folgen der Nutzung digitaler Medien durch Kinder und Jugendliche: entweder nur positive Folgen, nur negative Folgen, eine Mischung aus beiden oder gar keine Informationen. Anschließend wurde erhoben, wie diese Informationen die Einstellungen zum Mindestalter für die eigenständige Nutzung von Smartphones und Social-Media beeinflussen.

Quelle: Pressemitteilung Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) vom 17.09.2025

INFOS AUS ANDEREN VERBÄNDEN

AGJ: Deutscher Kinder- und Jugendhilfepreis ausgeschrieben - Jetzt noch bis zum 10. Oktober bewerben!

Gerne möchten wir Sie darauf hinweisen, dass sich Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe noch bis zum 10. Oktober 2025 auf den Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis in der Kategorie Praxispreis bewerben können. Der Praxispreis hat das Thema „Demokratiebildung und -förderung in der Kinder- und Jugendhilfe“. Angesprochen sind damit alle Akteur*innen in der Kinder- und Jugendhilfe. Es werden Arbeiten gesucht, die einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Themas Demokratiebildung und -förderung leisten, neue Impulse geben und Innovationspotenzial haben. Des Weiteren sind der Theorie- und Wissenschaftspreis und der Medienpreis (nur für Journalist*innen) nicht themengebunden ausgeschrieben. Pro Kategorie kann ein Preisgeld von 4.000 Euro sowie ein Anerkennungsbetrag von 1.000 Euro vergeben werden. Gestiftet wird der Preis von den Obersten Jugend- und Familienbehörden der Länder. Die elektronischen Bewerbungsunterlagen finden Sie unter: www.agj.de/djhp/bewerbungsformular.html

Quelle: Pressemitteilung Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ vom 18.09.2025

bvkm-Rechtsratgeber „18 werden mit Behinderung“ aktualisiert

Neuer Rechtsratgeber erklärt, was sich bei Volljährigkeit ändert

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) hat seinen Rechtsratgeber „18 werden mit Behinderung“ umfassend aktualisiert. Der Ratgeber berücksichtigt den Rechtsstand von September 2025 und gibt einen Überblick darüber, welche Rechte und Pflichten behinderte Menschen mit Erreichen der Volljährigkeit haben.

Mit dem 18. Geburtstag endet das Sorgerecht der Eltern und damit ihre Befugnis, ihr Kind in allen rechtlichen Angelegenheiten zu vertreten. Ausführlich geht der Ratgeber deshalb insbesondere auf die rechtliche Betreuung von erwachsenen Menschen mit Behinderung ein. Eine solche Betreuung ist immer dann erforderlich, wenn volljährige Menschen behinderungsbedingt Unterstützung z. B. bei dem Abschluss eines Kauf- oder Mietvertrages benötigen.

Auch in Bezug auf viele Sozialleistungen ist der 18. Geburtstag ein Meilenstein: Ab diesem Zeitpunkt haben z. B. Menschen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ferner müssen sich Eltern nicht mehr an den Kosten der Eingliederungs-hilfe beteiligen, wenn ihr Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat. Auch kann für Eltern behinderter Kinder weit über das 18. Lebensjahr hinaus ein Anspruch auf Kindergeld für ihr erwachsenes Kind mit Behinderung bestehen.

Die Neuauflage enthält erstmals eine Checkliste. Sie soll den Eltern helfen, an einige besonders wichtige Dinge bei oder kurz vor Eintritt der Volljährigkeit ihres Kindes zu denken.

Weiterführende Informationen

Der Ratgeber steht zum kostenlosen Download unter www.bvkm.de (Rubrik „Recht & Ratgeber“) zur Verfügung. Er kann in gedruckter Form für 1,50 Euro (Mitglieder) bzw. 2 Euro (Nicht-Mitglieder) unter www.verlag.bvkm.de oder unter bvkm, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf bestellt werden.

Quelle: Pressemitteilung Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) vom 18.09.2025

Diakonie fordert mehr Finanzbildung an Schulen: „Jugendliche besser vor Verschuldung schützen“

Die Diakonie Deutschland fordert angesichts der Warnungen vor einer drohenden Schuldenwelle unter Jugendlichen mehr Finanzbildung an Schulen.

Elke Ronneberger, Bundesvorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland: „Die Hinweise der Verbraucherschützer decken sich mit den Erfahrungen unserer Schuldnerberatungsstellen. Viele junge Menschen geraten durch verführerische Kreditangebote und steigende Lebenshaltungskosten in finanzielle Schwierigkeiten, weil ihnen grundlegendes Wissen im Umgang mit Geld fehlt. Um das zu verhindern, muss Finanzbildung verbindlich in den Lehrplänen verankert werden. Die unabhängigen Schuldnerberatungsstellen sollten ihre Expertise direkt in die Bildungsarbeit einbringen können.“

Weitere Informationen: www.diakonie.de/informieren/infothek/2025/juni/aktionswoche-schuldnerberatungsstellen

Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für

Diakonie und Entwicklung e.V. Diakonie Deutschland vom 24.09.2025

djb fordert umfassende Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) begrüßt in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zur Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz die Bemühungen um einen besseren Schutz vor häuslicher Gewalt, kritisiert aber das Fehlen umfassender Gewaltschutzmaßnahmen.

„Der Gesetzgeber ist hier gefordert: Gewaltschutz muss endlich wirksam werden. Wichtig ist die Täterarbeit, um künftig Gewalt zu verhindern, aber die elektronische Aufenthaltsüberwachung kann allenfalls in Einzelfällen kurzfristig bei entsprechender technischer Ausgestaltung und eingebettet in ein interdisziplinäres Risiko- und Fallmanagement schützen. Umfassender Gewaltschutz ist mehr als das, und auch menschenrechtlich gefordert“, sagt die Präsidentin des djb, Prof. Dr. Susanne Baer.

Der Entwurf ermöglicht es, Täterarbeit anzuordnen, und setzt so eine Vorgabe der Istanbul-Konvention aus Artikel 16 um. Täterarbeit wirkt, wenn gewaltausübende Personen so Verantwortung übernehmen und Rückfallrisiken sinken. Benötigt werden allerdings bundeseinheitliche Qualitätsstandards nach anerkannten Leitlinien, gesicherte Finanzierung und flächendeckende Verfügbarkeit. Sonst läuft die Regelung ins Leere.

Zudem ist dringend für wirksame Schutzmaßnahmen auch vor und durch den Familiengerichten zu sorgen. „Es ist wichtig, beim Schutz vor Partnergewalt im familiengerichtlichen Verfahren anzusetzen. Aber das darf es nicht gewesen sein. Es müssen nun unbedingt Reformen im Sorgerechts- und Umgangsverfahren folgen, um Gewaltbetroffene effektiv zu schützen“, erklärt Prof. Dr. Anna Lena Göttsche, Vorsitzende der djb-Kommission Familien-, Erb- und Zivilrecht.

Die derzeit geplante elektronische Aufenthaltsüberwachung bewertet der djb kritisch. „Der Bezug zum spanischen Modell ist irreführend, weil wir in Deutschland weit von einem umfassenden Gewaltschutzkonzept wie in Spanien entfernt sind“, betont Dilken Çelebi, LL.M., Vorsitzende der djb-Kommission Strafrecht. Benötigt werden bundesweit standardisierte Risikoanalysen, die enge Zusammenarbeit im interdisziplinären Fallmanagement und ausreichende Ressourcen.

Der djb fordert deshalb, ernsthaft für Gewaltschutz zu sorgen. Dazu gehören Regelungen im Sorge- und Umgangsverfahren, die schnelle Umsetzung des Gewalthilfegesetzes, verbindliche Fortbildungen für Richter*innen und andere Berufsgruppen sowie eine verlässliche Ausstattung von Schutz- und Beratungsangeboten. Nur so lässt sich der Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt wirksam und nachhaltig stärken.

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb) vom 24.09.2025

djb: Für einen fairen Sozialstaat: djb übergibt Checkliste an Reformkommission

er Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) hat eine „Checkliste für eine geschlechtergerechte Sozialstaatsreform“ veröffentlicht und an die von Bundesministerin Bärbel Bas eingesetzte Kommission zur Sozialstaatsreform übermittelt. Die Checkliste zeigt: Eine Vereinfachung und Modernisierung des Sozialsystems kann nicht nur mehr Transparenz und Bürgerfreundlichkeit schaffen, sondern muss auch konsequent die Gleichstellung der Geschlechter berücksichtigen.

„Der Sozialstaat und die Gleichberechtigung gehören zusammen – und deshalb muss eine Reform die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen stärken“, so die Präsidentin des djb, Prof. Dr. Susanne Baer.

Der djb zeigt auf, dass das aktuelle Sozialsystem vielfach alte Rollenbilder zementiert, etwa im Recht der Bedarfsgemeinschaft, durch steuerrechtliche Fehlanreize wie das Ehegattensplitting oder durch Minijobs ohne ausreichende Absicherung. Zudem erschweren komplizierte Verfahren, fehlende Beratungsangebote und nicht aufeinander abgestimmte Leistungen insbesondere Alleinerziehenden – und damit ganz überwiegend Frauen – den Zugang zu existenzsichernden Leistungen. Auch Sorgearbeit wird immer noch überwiegend von Frauen übernommen und dem Sozialrecht fehlen konsequente Anreize für die partnerschaftliche Aufteilung.

Mit der Checkliste fordert der djb konkrete Verbesserungen, um der derzeitigen ökonomischen Benachteiligung von Frauen entgegenzuwirken. Dazu gehören die eigenständige Leistungsansprüche statt faktischer Abhängigkeit, die gerechte Anerkennung von Sorgearbeit, die Dynamisierung und faire Ausgestaltung des Elterngeldes und die Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro. Zudem muss das Steuerrecht auf gleichstellungsfeindliche Regelungen überprüft werden. Schließlich zielt der djb auf einen wirksamen Diskriminierungsschutz im Sozialrecht und die Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenslagen von Frauen ab, also auch von migrantischen und anderen besonders Betroffenen.

„Die Sozialstaatskommission hat die Chance, mit ihren Empfehlungen Strukturen zu verändern, die Frauen seit Jahrzehnten benachteiligen“, erklärt Prof. Dr. Susanne Dern, Vorsitzende der djb-Kommission Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich.

Der djb sieht in der Arbeit der Kommission zur Sozialstaatsreform die große Chance, den Sozialstaat nicht nur bürgerfreundlicher und effizienter, sondern auch geschlechtergerechter zu gestalten. Die Checkliste des djb leistet dazu einen praktischen Beitrag. Es gilt, so gibt es das Grundgesetz vor, die „tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung“ im gesamten Sozialsystem zu fördern und „bestehende Nachteile“ zu beseitigen.

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb) vom 17.09.2025

eaf: Sozialstaat digitalisieren – ohne Menschen auszuschließen

eaf fordert beim Stakeholder-Gespräch der Sozialstaatskommission die Verknüpfung digitaler Lösungen mit sozialer Infrastruktur im Sozialraum

Eine Vielzahl von Leistungen, die von Familien als strukturelles „Leistungswirrwar“ erlebt werden: Unser Sozialstaat stellt Alleinerziehende und Familien mit niedrigem oder schwankendem Einkommen vor hohe Hürden. Dringend benötigte Unterstützung erreicht oft gerade diejenigen nicht, die sie am meisten brauchen.

Die von der Bundesregierung geplante Modernisierung und Entbürokratisierung des Sozialstaats ist aus Sicht der eaf deshalb ein überfälliger und notwendiger Schritt, um das soziale Sicherungssystem zukunftsfähig, gerechter und verständlicher zu gestalten – gerade auch für Familien.

„Digitale Lösungen können entlasten und zu sozial gerechter Teilhabe führen. Aber das gelingt nur, wenn zuvor die digitale Teilhabe gesichert ist“, betonte Bundesgeschäftsführerin Nicole Trieloff während des Stakeholder-Gesprächs der Kommission zur Sozialstaatsreform am 12. September 2025.

„Armutsbetroffenen Familien fehlen überdurchschnittlich oft die nötigen digitalen Endgeräte, ein Internetanschluss zu Hause und daraus folgend auch die nötigen digitalen Kompetenzen. Technische Ausstattung sowie ein Internetzugang sollten im Regelsatz zukünftig als eigenständiger Bedarf berücksichtigt werden. Doch das genügt nicht. Digitale Lösungen müssen immer auch mit niedrigschwelligen, persönlichen Anlaufstellen im Sozialraum verknüpft werden. Nur so verhindern wir, dass der digitale Sozialstaat zu einem ausschließenden System wird.“

Neben der Digitalisierung fordert die eaf in ihrer Stellungnahme für die Kommission eine realistische und kindgerechte Neudefinition des soziokulturellen Existenzminimums. Dies sollte sich am tatsächlichen Bedarf von Kindern für ein gutes Aufwachsen, für gesunde Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe orientieren.

„Eltern müssen darauf vertrauen können, dass ihre Kinder gerechte Teilhabechancen durch verlässliche Betreuungsinfrastruktur und ausreichende finanzielle Mittel vorfinden. Wo dieses Zutrauen schwindet, gerät auch das Vertrauen in Politik, Institutionen und letztlich in unsere Demokratie ins Wanken“, so Trieloff abschließend.

Die eaf sieht in der geplanten Reform des Sozialstaats großes Potenzial dafür, Familien besser zu erreichen, ihre Bedarfe klar zu definieren und Unterstützungsstrukturen für Familien wirkungsvoll zu gestalten. Aus Familienperspektive sollten dabei folgende Aspekte besondere Beachtung finden:

- Digitale Lösungen können nur dann zu sozial gerechter Teilhabe führen, wenn zuvor digitale Teilhabe selbst gesichert ist. Sie müssen durch analoge Brückenstrukturen (Front Offices) im Sozialraum ergänzt werden.

- Eine Vereinfachung von Verfahren genügt nicht, sie muss durch eine substanzielle Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Leistungen ergänzt werden – zielgenau, gerecht und zugänglich, insbesondere für Familien in prekären oder besonderen Lebenslagen.

- Pauschalierungen – etwa bei typischen Regelfällen – können einen wichtigen Beitrag zur Entbürokratisierung leisten. Doch sie dürfen nicht zum Einfallstor pauschaler Unterdeckung werden. Damit sie tatsächlich entlasten, müssen sie ausreichend hoch, bedarfsorientiert und praxistauglich ausgestaltet sein.

- Neben niedrigschwelligen Zugängen benötigen Familien ganzheitlich orientierte Beratungsangebote, die den Blick nicht auf einzelne Leistungen richten, sondern familiengerechte Lösungen über Zuständigkeitsgrenzen aufzeigen.

- Durch inhaltliche Verbesserungen an den bestehenden Systemen sollten Leistungen an den Schnittstellen gut aufeinander abgestimmt gestaltet werden – gerade für Familien, die mit besonderen Belastungen oder prekären Lebenslagen konfrontiert sind.

- Die Festlegung des Kinderregelsatzes darf sich nicht länger an einem statistisch ermittelten „Minimum“ orientieren, sondern muss sich – im Sinne des Kindeswohls, wie es auch die UN-Kinderrechtskonvention fordert – am tatsächlichen Bedarf eines guten Aufwachsens ausrichten: mit Blick auf Bildung, Entwicklung, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe. Das soziokulturelle Existenzminimum sollte sich nicht am Konsumniveau einkommensarmer Haushalte, sondern an den Lebensverhältnissen mittlerer Einkommen orientieren.

>>Stellungnahme der eaf zum Vorhaben der Kommission zur Sozialstaatsreform vom 12. September 2025

Quelle: Pressemitteilung evangelische arbeitsgemeinschaft familie e.V.

eaf vom 16.09.2025

GEW fordert verbindlichen Rahmen für Ganztagsförderung

Eine Studie des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) warnt, dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab 2026 ins Leere laufen wird, wenn nicht schnell gehandelt wird.

Ohne einen bundesweit verbindlichen Rahmen wird der ab 2026 schrittweise geltende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ins Leere laufen. Das macht eine neue, durch die Max-Traeger-Stiftung der GEW geförderte Studie des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen deutlich. Fehlende Standards, unklare Zuständigkeiten in der Zusammenarbeit und eine angespannte Personalsituation gefährden Qualität, Zugang und Verlässlichkeit der geplanten Angebote. Wenn hier nicht nachgesteuert wird, träfe das insbesondere Kinder aus sozio-ökonomisch benachteiligten Familien. Damit stünde ein zentrales bildungs- und sozialpolitisches Versprechen der Politik auf der Kippe.

„Im Augenblick ist es dem unermüdlichen und engagierten Einsatz der Beschäftigten zu verdanken, dass der Ganztag funktioniert.“ (Anja Bensinger-Stolze)

„Alle Kinder haben das Recht auf einen guten Ganztag – unabhängig von Wohnort, Familieneinkommen und Herkunft. Derzeit ist die Qualität des Angebots jedoch noch ein Lotteriespiel nach Postleitzahlen“, sagte Anja Bensinger-Stolze, GEW-Vorstandsmitglied Schule. „Wir brauchen bundesweit verbindliche Qualitätsstandards für die Arbeit im Ganztag, die allen Kindern gute Bildungschancen sichern. Im Augenblick ist es dem unermüdlichen und engagierten Einsatz der Beschäftigten zu verdanken, dass der Ganztag funktioniert.“

Zentrale Weichen stellen

Die Studie zeige, dass zentrale Weichen noch gestellt werden müssen. „Es braucht eine verlässliche Kooperation zwischen Schulen und Trägern der Jugendhilfe, eine sozialraumorientierte Ressourcensteuerung, den Abbau von Zugangsbarrieren sowie bessere Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen für die Fach- und Lehrkräfte sowie das pädagogische Personal“, betonte Bensinger-Stolze.

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 30.10.2020

TERMINE UND VERANSTALTUNGEN

Bundesstiftung Gleichstellug: Einladung zur 2. Gleichstellungs-Lecture 2025

Termin: 07. Oktober 2025

Veranstalter: Bundesstiftung Gleichstellung

Ort: Berlin

Wissenschaftliche Erkenntnisse werden angesichts eines Erstarkens antifeministischer und rechtspopulistischer Positionen aktuell zur politischen Verhandlungsmasse. Gleichstellungs- und Geschlechterforschung, aber auch andere Forschungsfelder wie Umweltwissenschaften oder Postkoloniale Studien, werden zur Zielscheibe. Beispiele aus anderen Ländern, wie den USA oder Ungarn, zeigen, wie schnell und zerstörerisch eine autoritäre Einflussnahme auf das Wissenschaftssystem geschehen kann.

Angriffe auf intersektionale Geschlechter- und Gleichstellungsforschung gefährden nicht allein die wissenschaftliche Freiheit. Als emanzipatorische Errungenschaft sozialer Bewegungen befördern diese kritischen Wissenschaften eine vielfältige, gleichberechtigte Gesellschaft. Sie sind relevant für eine menschenrechtsbasierte Bildung und eine aktive Zivilgesellschaft. Gleichstellungs- und Geschlechterforschung zu verteidigen, heißt Demokratie zu verteidigen. Zudem ist Geschlechtergleichstellung Verfassungsauftrag und damit auch in Krisenzeiten eine Notwendigkeit.

Daher möchten wir mit Ihnen diskutieren: Warum braucht es gerade jetzt die intersektionale Gleichstellungs- und Geschlechterforschung in Deutschland? Welche Potenziale hat sie, den aktuellen Krisen zu begegnen und eine gerechte, pluralistische und demokratische Gesellschaft zu stärken? Wie kann sie sich als Forschungsfeld und in ihrer Bedeutung für die Politikberatung gegen eine antifeministische und vielfaltsfeindliche Einflussnahme absichern? Was können wir im bundesdeutschen Kontext durch Erfahrungen aus anderen Staaten lernen?

Die Bundesstiftung Gleichstellung möchte im Rahmen des Veranstaltungsformats Gleichstellungs-Lectures den Wissensaustausch zwischen Gleichstellungsforschung, -politik und -praxis fördern. Dazu sind insbesondere Wissenschaftler*innen sowie ein interessiertes Fachpublikum aus der Politik und Praxis eingeladen.

Nach einer Begrüßung durch Lisi Maier, Direktorin der Bundesstiftung Gleichstellung, wird Dr. habil. Elżbieta Bekiesza-Korolczuk, Soziologin an der Södertörn Universität Stockholm und der Universität Warschau in ihrem Vortrag Einblicke in die transnationale Anti-Gender Bewegung und antifeministische Angriffe auf Wissenschaft geben. Anschließend diskutieren Prof. Dr. Nikita Dhawan, Inhaberin der Professur für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Politische Theorie und Ideengeschichte an der TU Dresden, Franziska Rauchut, Leitung des Bereichs Wissen, Beratung, Innovation der Bundesstiftung Gleichstellung, und Dr. habil. Elżbieta Korolczuk in einer Paneldiskussion zu Herausforderungen und Handlungsoptionen für eine geschlechtergerechte Gesellschaft und Wissenschaft. Wir freuen uns über eine rege Beteiligung aus dem Publikum.

Bitte beachten Sie: Dr. habil. Elżbieta Bekiesza-Korolczuk wird ihren Vortrag auf englischer Sprache halten. Der übrige Teil der Veranstaltung wird auf Deutsch stattfinden.

Weitere Details zur Veranstaltung finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite. Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an. Die Plätze sind begrenzt. Bitte beachten Sie, dass Sie nach Anmeldung zunächst per Mail eine Eingangsbestätigung erhalten. Dies ist noch nicht die Bestätigung, dass Sie angemeldet sind. Diese erhalten Sie in den kommenden Wochen. Wir bitten Sie um etwas Geduld.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an wissen@bundesstiftung-gleichstellung.de wenden.

WSI-Herbstforum: Transformationskonflikte im sozial-ökologischen Wandel

Termin: 12. – 13. November 2025

Veranstalter: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut

der Hans-Böckler-Stiftung

Ort: Berlin

Der sozial-ökologische Wandel ist für Gesellschaften und die Arbeitswelt eine immense Herausforderung. Dabei entstehen tiefgreifende Verunsicherungen, die zu zunehmenden gesellschaftlichen Konflikten führen – insbesondere im Hinblick auf die Frage, wie wirtschaftlicher Wohlstand, sozialer Schutz und ökologischer Umbau der Wirtschaft gegeneinander abgewogen und miteinander in Einklang gebracht werden können. Weitverbreitete Transformationsängste werden von anti-demokratischen Kräften gezielt in einem Ausmaß mobilisiert, das die integrative Kraft gesellschaftlicher Institutionen und eingeübter (Aushandlungs-)Prozesse ins Wanken bringt. Wie äußern sich sozial-ökologische Transformationskonflikte und wie können progressive Kräfte zu einer demokratischen Lösung beitragen? Welche Ansätze für eine nachhaltigere Arbeitswelt werden bereits diskutiert und umgesetzt – wie etwa durch Gewerkschaften?

Das WSI-Herbstforum findet am 12. und 13. November 2025 im Spreespeicher Berlin (Stralauer Allee 2, 10245 Berlin) und online statt. Die Anmeldung ist möglich auf unserer Webseite www.wsi-herbstforum.de.

Wir freuen uns auf Beiträge u.a. von Andrea Nahles (Bundesagentur für Arbeit), Bernd Sommer (Technische Universität Dortmund), Miriam Rehm (Universität Duisburg-Essen), Bettina Kohlrausch (WSI der Hans-Böckler-Stiftung), Andreas Hövermann (WSI der Hans-Böckler-Stiftung), Simon Schaupp (Technische Universität Berlin), Cara New Daggett (Virginia Polytechnic Institute and State University) und Sabine Rennefanz (Journalistin und Autorin).

Das ausführliche Tagungsprogramm steht hier zum Download zur Verfügung.

Save The Date - DGB: Familie und Beruf vereinbaren - Fachkräfte gewinnen und halten

Termin: 09. Juni 2026

Termin: 09. Juni 2026

Veranstalter: DGB-Projekt „Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten“ gemeinsam mit dem DGB-Bundesvorstand und dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ort: Berlin

Euch erwartet ein spannender Mix aus

- fachlichem Input,

- praxisnaher Workshops und

- vielfältigen Möglichkeiten zur Vernetzung

rund um die Frage, wie wir Fachkräftesicherung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf gemeinsam besser gestalten können.

Wir freuen uns besonders, dass Bundesfamilienministerin Karin Prien und Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, ihre Teilnahme bereits zugesagt haben.

👥 Die Veranstaltung richtet sich an Betriebs- und Personalräte sowie gewerkschaftliche und familienpolitische Multiplikator*innen. Ihr habt die Chance, euch mit Kolleg*innen auszutauschen, gute Beispiele kennenzulernen und gemeinsam Strategien für mehr Vereinbarkeit in Betrieb und Politik zu entwickeln.

📍 Die Fachtagung findet ganztägig und in Präsenz im DGB-Bundesvorstand in Berlin statt. Sie ist kostenlos und freistellungsfähig. Reise- und Übernachtungskosten werden nicht übernommen.

👉 Also: Termin vormerken – 09. Juni 2026!

WEITERE INFORMATIONEN

Bertelsmann-Stiftung: Online-Befragung für (stellvertretende) KiTa-Leitungen „Personalauswahl und Teamentwicklung in KiTas: Zwischen Qualität und Bedarfsdeckung"

Anlässlich der angespannten Personalsituation in vielen KiTas haben Dr. Marina Lagemann und Dr. Bianca Bloch am Institut für Kindheits- und Schulpädagogik der Justus-Liebig-Universität Gießen im Auftrag der Bertelsmann Stiftung eine empirische Studie konzipiert, die seit einigen Tagen bundesweit freigeschaltet ist. In der Befragung geht es darum, wie die Auswahl und Begleitung von neuem Personal durch Träger und KiTas gestaltet wird, welche Kompromisse dabei unter den aktuellen Bedingungen gegebenenfalls eingegangen werden (müssen) und welche Auswirkungen dies auf KiTa-Teams und Kinder im KiTa-Alltag hat.

Ziel der Studie ist es, aktuell bestehende Potenziale und Herausforderungen zu identifizieren, um Maßnahmen zur Systementlastung und Qualitätssicherung ableiten zu können.

Teilnehmen können bis zum 17. Oktober 2025 alle (stellvertretenden) KiTa-Leitungen in Deutschland unter diesem Link.

Die Befragung baut u.a. auf der Studie „Psychosoziale Belastung und Kinderschutz in der Kita“ auf, die in Kooperation zwischen der JLU Gießen und der Bertelsmann Stiftung ausgewertet wurde. Die Ergebnisse der Studie und weitere empirische Befunde legen nahe, dass die Voraussetzungen für eine gelingende Integration neuen Personals in vielen Einrichtungen sehr ungünstig ausfallen.

Vor dem Hintergrund sich verändernder Personalverordnungen und regionaler Differenzen zwischen Fachkräftemangel und Angebotsüberhang stellen sich u.a. die Fragen, inwiefern

- diese Gegebenheiten bei der Auswahl von neuem Personal und dessen anschließender Begleitung im KiTa-Alltag berücksichtigt werden,

- Herausforderungen im KiTa-Alltag nach der Einstellung von neuem Personal professionell begegnet und

- die Integration von nicht einschlägig qualifiziertem Personal professionell gemeistert werden kann.

Wir bitten Sie herzlichst, an der Studie teilzunehmen bzw. die Befragung in Ihrem Netzwerk zu streuen, sodass wir gemeinsam möglichst viele Leitungen erreichen können!

Weitere Informationen finden Sie hier.