AUS DEM ZFF

AGF-Stellungnahme und Veranstaltungsdokumenation zur Umsetzung der EU-Kindergarantie

Am Mittwoch, den 29. Januar 2025, hat die Bundesregierung einen Kabinettsbeschluss zu ihrer Berichterstattung im Rahmen der Europäischen Garantie für Kinder gefasst. Damit liegt nun, ein dreiviertel Jahr nach der eigentlichen Deadline, der erste Bericht für die Umsetzung der Kindergarantie und des Nationale Aktionsplans „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ vor. (Siehe: https://dserver.bundestag.de/btd/20/148/2014800.pdf)

Die deutsche Gesamtberichterstattung besteht aus einem ausführlichen und interessanten Analyseteil, der durch das Deutsche Jugendinstitut erstellt wurde. Zudem enthält sie die am Mittwoch beschlossene Stellungnahme der Bundesregierung zu dem DJI-Bericht sowie weitere Stellungnahmen, insbesondere von den beteiligten Kindern und Jugendlichen sowie eine gemeinsame Stellungnahme der am Prozess beteiligten zivilgesellschaftlichen Organisationen.

Die AGF war an der zivilgesellschaftlichen Stellungnahme intensiv beteiligt und unterstützt deren Inhalte. Die hier beigefügte AGF-Stellungnahme ist vor allem als Ergänzung der zivilgesellschaftlichen Stellungnahme zu verstehen, da sie nun nach deren Veröffentlichung auch auf die Ausführungen der Bundesregierung Bezug nimmt und nicht nur auf den DJI-Berichtsteil.

Die Familienorganisationen bedauern, dass die Bundesregierung die Gelegenheit des Fortschrittsberichts nicht genutzt hat, die bisherige Armutspolitik kritisch zu hinterfragen. Nötig wäre es, eine langfristig gedachte, strategische Neuausrichtung der Politik gegen Kinderarmut anzugehen. Auch fehlt es weiterhin an klaren, messbaren, mit zeitlichen Meilensteinen versehenen Zielen für die Umsetzung der EU Kindergarantie in Deutschland.

Die nächste Bundesregierung steht nun in der Verantwortung, entscheidende Weichen im Kampf gegen Kinderarmut zu stellen und in der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen föderalen Ebenen sowie Wissenschaft und zivilgesellschaftlichen Akteuren deutliche Schritte zur Erreichung der Ziele der Kindergarantie zu gehen.

Die AGF-Stellungnahme findet sich anbei sowie unter: https://ag-familie.de/files/250131_AGF_Stellungnahme_NAP-Bericht_2025.pdf.

In diesem Zusammenhang weisen wir auch gern darauf hin, dass wir für unser letztjähriges Europäisches Fachgespräch eine Dokumentation veröffentlicht haben. In Zusammenarbeit mit dem europäischen Zusammenschuss der Familienorganisationen COFACE Families Europe fand am 9. Oktober 2024 das Gespräch zum Thema “Rolle der kommunalen Ebene bei der Umsetzung der Europäischen Kindergarantie” in Berlin statt. Die Dokumentation liegt bei und kann unter https://ag-familie.de/de/doku_europfg_komm_armutspraevention_cg_okt24/ heruntergeladen werden.

Quelle: Pressemitteilung Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF) e.V. vom 05.02.2025

Breites Bündnis kritisiert populistische Stimmungsmache und warnt vor sozialen Kürzungen

Mit einem gemeinsamen Aufruf kritisiert ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, dem Mieterbund, Pro Asyl und Erwerbslosen-Initiativen Forderungen nach sozialen Kürzungen und verurteilt die aktuelle Stimmungsmache gegenüber schutz- und hilfebedürftigen Menschen scharf.

„Gegen unzureichendes Erwerbseinkommen hilft keine Stimmungsmache gegen die Bezieher*innen von Grundsicherungsleistungen, sondern höhere Löhne und bessere Honorare“, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf. Die Unterzeichner*innen warnen eindringlich davor, dass der Sozialstaat aktuell bedroht ist. Dieser sei jedoch ein wesentliches Fundament der Gesellschaft in Deutschland, den es gerade in Zeiten des Umbruchs, der Transformation und der Verunsicherung brauche.

„Wir stellen uns allen Forderungen entgegen, die den Sozialstaat in einem seiner Bestandteile beschädigen. Wir stehen gemeinsam gegen die Prekarisierung von Arbeit, den Abbau von Leistungen der Renten-, Kranken- oder Pflegeversicherung, gegen Leistungskürzungen bei den Ärmsten unserer Gesellschaft und gegen

Kürzungen bei den sozialen Dienstleistungen“, wird in dem Aufruf betont. Solidarität dürfe nicht vor den Wohlhabenden Halt machen. „Starke Schultern müssen stärker in die Verantwortung genommen werden. Haushaltskonsolidierung darf nicht zu Lasten des Sozialen gehen.“

Zu den zentralen sozialpolitischen Erwartungen an eine kommende Regierung zählt das Bündnis höhere Löhne mittels mehr tariflicher Bezahlung und einem deutlich höheren Mindestlohn, bessere Grundsicherungsleistungen, die Gewährleistung von sozialer und beruflicher Teilhabe, die Schaffung von ausreichendem und

bezahlbarem Wohnraum sowie Sozialversicherungen, die insbesondere verlässlich gegen Altersarmut schützen.

Der Aufruf in voller Länge, Zitate aus den beteiligten Organisationen und Gruppen und Gruppen

sowie ein gemeinsames Video sind hier abrufbar: https://www.derparitaetische.de/alle-meldungen/aufruf-fuer-soziale-sicherheit/

Dem Bündnis gehören an:

AWO Bundesverband e.V., Caritas, Diakonie Deutschland, Der Paritätische Gesamtverband, SoVD, VdK, Volkssolidarität, DGB, ver.di, IG Metall, Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen (KOS), Bündnis AufRecht bestehen, Arbeitslosenhilfe Oldenburg e.V., Tacheles e.V., Sanktionsfrei, Deutscher Mieterbund, Pro Asyl, Tafel Deutschland e.V., Zukunftsforum Familie e.V.

Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 31.01.2025

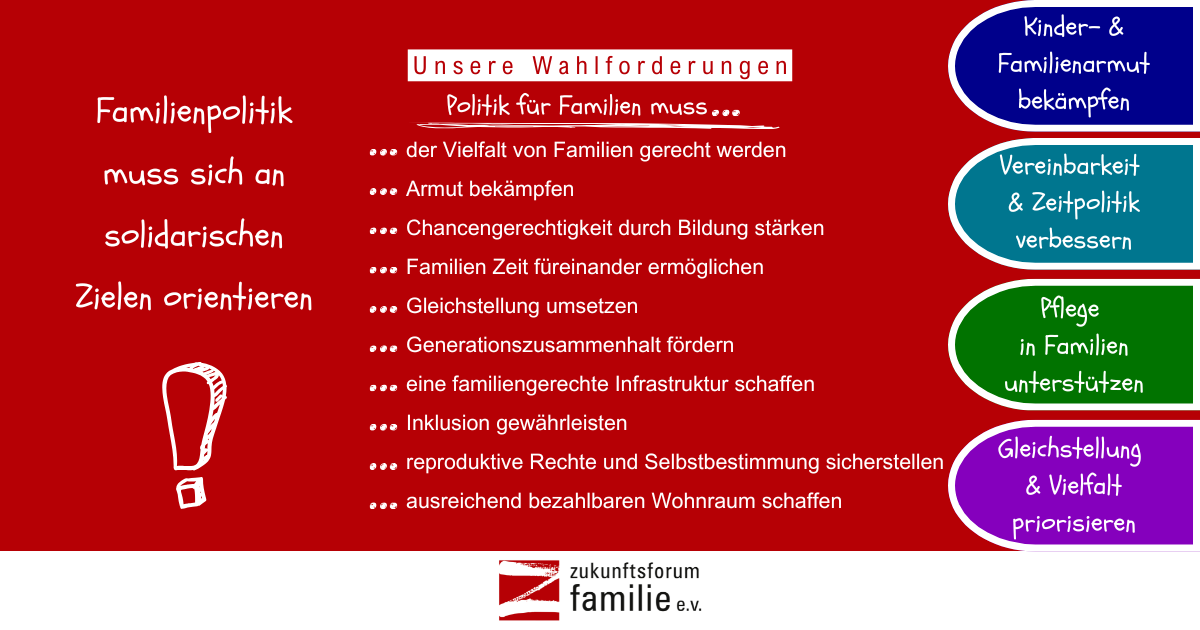

Familien in den Mittepunkt stellen – ZFF-Wahlforderungen zur Bundestagswahl!

Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Bis dahin möchte das ZFF mit einer Kampagne Wähler*innen und Politiker*innen darauf hinweisen, wie dringend notwendig es ist, Kinder, Jugendliche und Familien wieder in den Mittelpunkt der politischen Agenda zu rücken und was eine gute Familien- Sozial- und Gleichstellungspolitik beinhaltet. Die Kampagne wird in den nächsten Wochen auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook, LinkedIn oder Bluesky laufen und umfasst die vier Themenbereiche Kinder- & Familienarmut, Vereinbarkeit & Zeitpolitik, Pflege in Familien sowie Gleichstellung & Vielfalt.

Britta Altenkamp, Vorsitzende des ZFF, erklärt dazu: „In weniger als vier Wochen ist es soweit: Wir sind dazu aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Gerade jetzt ist es wichtig, gemeinsam für eine offene und vielfältige Gesellschaft einzutreten, die die vielfältigen Bedarfe aller Familien in den Mittelpunkt stellt und sich entschieden gegen Rassismus, Intoleranz und Diskriminierung positioniert. Gute Politik für Familien kann ein Grundpfeiler sozialer Gerechtigkeit sein. Sie fördert wirtschaftliche Stabilität, sichert Fachkräfte und entlastet die Sozialsysteme. Eine zukunftsorientierte Politik für Familien muss wieder das Kernanliegen der politischen Agenda werden, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine starke Demokratie zu gewährleisten. Setzen Sie Ihr Kreuz richtig und machen sich somit für eine solidarische Familienpolitik stark.“

Die Wahlforderungen des Zukunftsforum Familie e. V., die wir an alle demokratischen Parteien verschickt haben, finden Sie hier: https://www.zukunftsforum-familie.de/wp-content/uploads/ZFF_unsere_Wahlforderungen.pdf

Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 29.01.2025

nak-Schattenbericht: Die Stimme der Menschen mit Armutserfahrung muss gehört

Das Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF) begrüßt den Schattenbericht der nak. Der Bericht setzt ein klares Zeichen: Die Stimmen von Menschen mit Armutserfahrungen müssen gehört werden, ihre Erwartungen an die Politik sichtbar gemacht und die Gesellschaft umfassend über die Folgen von Armut aufgeklärt werden. Diese Initiative gewinnt vor allem an Bedeutung, da der offizielle Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode nicht mehr erscheinen wird.

Britta Altenkamp, Vorsitzende des Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF) erklärt dazu: „Armut grenzt aus und macht krank! Armut betrifft das Leben von Millionen von Menschen und nimmt ihnen Zukunftschancen. Gerade vor dem Hintergrund des Rückbaus sozialstaatlicher Leistungen der letzten Jahre ist es wichtig, Hintergründe, Zahlen, Daten und Fakten zur Armutserfahrung zu kennen und die Stimme der Armutsbetroffenen zu hören. Nur so können wichtige Lösungsansätze erarbeitet und gute Sozialpolitik gestaltet werden, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen orientiert und Armut verhindert. Wenn die Bundesregierung es nicht schafft, diese Zahlen vorzulegen, dann muss es die Zivilgesellschaft tun! Das ZFF ist Teil der AWO-Delegation der nak und ruft Politik und Gesellschaft dazu auf, sich aktiv für die Bekämpfung von Armut einzusetzen. Es braucht eine Sozialpolitik, die niemanden zurücklässt und den Betroffenen Perspektiven bietet.“

Hintergrund: Die Nationale Armutskonferenz (nak) ist ein Zusammenschluss von Organisationen, Verbänden und Initiativen zur Armutsbekämpfung. Gegründet wurde sie 1991 als deutsche Sektion des Europäischen Armutsnetzwerks (EAPN). In der nak engagieren sich Verbände und Menschen mit Armutserfahrung, die ihre Perspektiven und Lösungsansätze einbringen. Der Schattenbericht der nak wurde in einer gemeinsamen Schreibgruppe von Menschen mit Armutserfahrung und Aktiven aus Organisationen und Verbänden erarbeitet. Er bündelt die Sicht von Menschen mit Armutserfahrung auf dieses Thema und ihre Erfahrungen. Mit dem Schattenbericht liegt eine Darstellung vor, was Armut in Deutschland bedeutet und wie sie erlebt wird. Der Bericht möchte aufklären und erklären.

Weitere Informationen:

Zum Zukunftsforum Familie e. V.: www.zukunftsforum-familie.de

Zum Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG: www.kinderarmut-hat-folgen.de

Zur Nationalen Armutskonferenz (nak): www.nationale-armutskonferenz.de

Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 27.01.2025

SCHWERPUNKT I: Für Menschlichkeit und Demokratie gegen Hass und Hetze

AWO: AWO fordert gerechte Migrationspolitik

Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) fordert eine Rückkehr zu einer europarechts- und grundgesetzkonformen Migrationspolitik und beteiligt sich am gemeinsamen Appell von 145 Bundes- und Landesorganisationen zum heutigen 37. Parteitag der CDU. Angesichts der anstehenden Bundestagswahlen warnt die AWO eindringlich vor den Folgen populistischer Symbolpolitik für die gesamte Gesellschaft. Dazu erklärt AWO Präsident Michael Groß:

„In der vergangenen Woche wurde die Brandmauer gegen Rechts allein aus wahltaktischen Motiven niedergerissen. Wir sind noch immer entsetzt und fassungslos, dass eine der wichtigsten Übereinkünfte nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes für etwas so Kurzsichtiges wie die Hoffnung auf persönlichen politischen Vorteil aufgekündigt wurde. Es ist beschämend, wie sehr Teile der Politik sich von rechten Brandstiftern treiben lassen.

Wir erwarten von allen Politiker*innen der demokratischen Parteien, sich dem entgegenzustellen. Statt auf Abschreckung und Ausgrenzung zu setzen, sollte Deutschland als Vorbild für Humanität und Pragmatismus vorangehen. Eine humane Migrationspolitik und der Ausbau öffentlicher Daseinsvorsorge sind keine Gegensätze, sondern unverzichtbare Bausteine für eine gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft. Wozu der verantwortungslose Gesetzentwurf von CDU und CSU geführt hätte, wenn am Freitag eine Mehrheit zustande gekommen wäre, haben wir aufgeschrieben. Unser Faktencheck zeigt: Der Entwurf hätte kein Problem gelöst, aber viel verschlechtert.”

Die Arbeiterwohlfahrt hat zur Bundestagswahl 15 Kernforderungen an die nächste Bundesregierung formuliert, darunter ein gerechtes Asyl- und Aufnahmesystem in Deutschland und Europa und Regelleistungen für Geflüchtete. Mehr dazu hier: awowaehltdemokratie.awo.org

Zum gemeinsamen Appell: https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2025_02_Gemeinsamer-Appell-zum-CDU-Parteitag.pdf

Zum Faktencheck Zustrombegrenzungsgesetz: https://awo.org/pressemeldung/awo-fordert-gerechte-migrationspolitik/

Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 03.02.2025

DGB: Für Demokratie, Rechtsstaat und Menschlichkeit! Gegen Populismus und Spaltung!

Wir sind erschüttert über die schreckliche Tat von Aschaffenburg, den Anschlag in Magdeburg und all die anderen Angriffe auf unsere freie Gesellschaft in der jüngsten Vergangenheit. Wir alle wollen in einer Gesellschaft leben, in der wir uns ohne Angst vor Terrorakten oder Amokläufen frei bewegen können. Und wir wünschen uns eine Gesellschaft, die sich nicht durch Rassismus und Rechtsextremismus spalten lässt. Gerade deshalb kommt es jetzt darauf an, umsetzbare und rechtsstaatliche Antworten auf Bedrohungen der freiheitlich demokratischen Gesellschaft zu finden.

Das Aushebeln des Rechtsstaats per Federstrich, wie jetzt von manchen gefordert, ist mit uns nicht zu machen. Grundrechte und europäisches Recht lassen sich nicht per Dekret beseitigen. Die dauerhafte Schließung der Grenzen, die grundsätzliche Zurückweisung von Asylsuchenden und die unbegrenzte Inhaftierung von Menschen ohne gerichtlich geprüften Straftatbestand sind Rechtsbrüche – sowohl national wie europäisch.

Das Recht auf Asyl und der Schutz von Geflüchteten sind für uns als Gewerkschaften nach wie vor zentrale Inhalte unserer Verfassung und internationaler Konventionen. Wir stellen sie auch dann nicht zur Disposition, wenn sie von Einzelnen in schrecklicher Art und Weise missbraucht werden.

Die Unterstellung vom Staatsversagen ist verantwortungsloser Politikstil und unterstützt ein Zerrbild, das bisher nur die AfD verbreitet hat. Richtig ist aber: Unsere Behörden bei Polizei, Justiz und Ämtern, aber auch die zuständigen Stellen im Gesundheitssystem, im Bund wie in den Ländern, müssen personell und technisch so ausgestattet sein, dass sie angemessen und zeitnah Gefahren abwehren und schreckliche Taten aufklären können. Dafür braucht es entsprechende öffentliche Mittel. Nur darüber lassen sich die innere Sicherheit und ein friedliches Zusammenleben aller in diesem Land und in Europa auf Dauer garantieren.

Wer gegen Gewalttaten von traumatisierten und psychisch kranken Menschen wirklich etwas tun will, muss die psychologische Betreuung dieser Menschen egal welcher Nationalität nachhaltig verbessern und die staatlichen Stellen im Umgang mit ihnen stärken.

Wirkliche Lösungen in der Migrationsfrage gibt es nur auf europäischer Ebene und nicht mit nationalen Alleingängen – das gilt auch für die Grenzsicherung. EU-Freizügigkeit und ungehinderter Warenverkehr ebenso wie das individuelle Recht auf Asyl sind Errungenschaften, die nicht durch populistische Schnellschüsse aufs Spiel gesetzt werden dürfen.

Wer jetzt flächendeckende und dauerhafte Grenzkontrollen fordert, widerspricht geltendem Europarecht und muss sagen, wie das personell gestemmt werden soll. Allein hierfür bräuchte es 10.000 neue Stellen bei der Bundespolizei, oder sie werden an anderen Orten wie Flughäfen und Bahnhöfen abgezogen und stehen dort zur Gefahrenabwehr nicht mehr zur Verfügung. Darauf haben die Kolleg*innen von der Gewerkschaften der Polizei hingewiesen.

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die DGB-Gewerkschaften haben viele Mitglieder

mit Migrationshintergrund, darunter auch viele Geflüchtete. Gemeinsam setzen wir uns

Tag für Tag in den Betrieben, Dienststellen und Bildungseinrichtungen für gute

Arbeitsbedingungen, Vielfalt und Demokratie ein.

WIR LASSEN UNS NICHT SPALTEN. WIR STEHEN ZUSAMMEN FÜR DEMOKRATIE!

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 31.01.2025

Diakonie: Bundestag lehnt Verschärfung der Migrationspolitik ab: Diakonie begrüßt Sieg der Vernunft

Der Bundestag hat heute das von der Unionsfraktion vorgeschlagene „Zustrombegrenzungsgesetz“ abgelehnt und damit eine Verschärfung der Migrationspolitik verhindert.

Rüdiger Schuch, Präsident der Diakonie, kommentiert die Entscheidung: „Dies ist ein Sieg der Vernunft und ein klares Signal gegen einen Dammbruch. Es ist nicht akzeptabel, die Unterstützung von Parteien einzukalkulieren, die unsere demokratische Grundordnung und eine rechtsstaatlich basierte Migrationspolitik ablehnen. Die bestehenden gesellschaftlichen Herausforderungen müssen von demokratischen Kräften gelöst werden, nicht von Extremisten, die Vernunft und Menschenwürde missachten und die Gesellschaft spalten wollen.“ Schuch warnte vor einer Politik, die lediglich Ängste und Rassismus schürt, ohne die tatsächliche Sicherheit zu verbessern.

„Wir müssen uns ernsthaft mit der Migrations- und Sicherheitspolitik auseinandersetzen und dabei auch die ganz unterschiedlichen Sorgen und Ängste in unserer Einwanderungsgesellschaft ernst nehmen. Dabei sind aber stets die unveräußerliche Menschenwürde, die Rechtsstaatlichkeit und die Vernunft als Leitprinzipien zu wahren.“

Schuch rief alle demokratischen Parteien auf, insbesondere im Hinblick auf mögliche Koalitionsverhandlungen nach dem 23. Februar ihre politische Glaubwürdigkeit und Dialogfähigkeit zu bewahren. „Es ist an der Zeit, dass sich die demokratischen Parteien und die Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam den Herausforderungen stellen. Die Diakonie und andere Wohlfahrtsverbände stehen mit ihrer Erfahrung beratend zur Verfügung. Auch Sicherheitsbehörden, Wissenschaft und Praktiker vor Ort sollten in diesen Prozess einbezogen werden.“

Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für

Diakonie und Entwicklung e.V. vom 31.01.2025

djb: Keine Verschiebung der Asylrechtsdebatte nach rechts!

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) kritisiert den am 29. Januar 2025 zur Abstimmung gestellten Antrag zur Migrationspolitik, der unter anderem die umfassende Zurückweisung von Asylsuchenden an deutschen Grenzen fordert. Erstmals seit dem Ende des Nationalsozialismus wurde im Deutschen Bundestag ein Antrag durch die Stimmen einer in Teilen gesichert rechtsextremen Partei durchgesetzt.

Inhaltlich führt die immer weitere Verschiebung der Migrationsdebatte an den rechten Rand weg von einem menschenrechtsbasierten Verständnis von Flucht und Migration. „Dieser Beschluss, der mit Stimmen der AfD durchgesetzt wurde, geht zu Lasten von Frauen und Kindern auf der Flucht und zu Lasten des alltäglichen Miteinanders in unserer Gesellschaft“, so djb-Präsidentin Ursula Matthiessen-Kreuder.

Der djb kritisierte bereits die letzten Pläne zur Verschärfung des Asylrechts durch das „Gesetzes zur Anpassung des nationalen Rechts an die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS-Anpassungsgesetz)“ und forderte in seiner Stellungnahme umfassende Nachbesserungen zum Schutz Asylsuchender. „In der Debatte um das Asylrecht müssen wir menschenrechtliche und europäische gesetzte Standards hochhalten, um den besonderen Schutzbedürfnissen vulnerabler Gruppen gerecht zu werden, statt einer immer weiteren Verschiebung nach rechts tatenlos zuzuschauen“, so Valentina Chiofalo, die Vorsitzende der Kommission Europa- und Völkerrecht.

Der djb weist im Zusammenhang mit den jüngsten Entwicklungen erneut darauf hin, dass Frauen und Kinder in Flucht- und Migrationssituationen in besonderem Maße von sexualisierter Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt sind. Wer legale Fluchtwege abschneidet und Schutzsuchende an der Grenze abweist, weist Frauen und Kinder ab, die auf der Suche nach einem besseren Leben oder auf der Suche nach Schutz vor Verfolgung ihre Heimat verlassen mussten. Die nun eingebrachten Verschärfungen würden internationale Schutzstandards weiter aufweichen und rechtsstaatliche Prinzipien aushebeln.

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. vom 30.01.2025

PRO ASYL: 145 Organisationen fordern von der CDU: Stehen Sie ein für die menschenrechtliche Brandmauer – Flüchtlingsschutz und Menschenrechte sind Teil unserer Demokratie

In einem eindringlichen Appell wenden sich 145 Bundes- und Landesorganisationen an die Teilnehmer*innen des heute in Berlin tagenden CDU-Parteitags. Die Unterzeichnenden fordern sie auf, sich zu ihren christlichen und demokratischen Werten zu bekennen sowie den Rechtsstaat und die Menschenrechte zu verteidigen.

„Der Kurs, den Friedrich Merz mit der CDU einschlägt, ist alarmierend – ja, brandgefährlich für unsere Demokratie und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt“, erklärt Halima Gutale, Vorsitzende der Bundearbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge PRO ASYL.

CDU-Mitglieder stehen in der Pflicht, umzukehren

„Heute stehen alle CDU-Mitglieder in der Pflicht, umzukehren. Verteidigen Sie die Menschenwürde aller Menschen! Die ermutigenden Proteste im ganzen Land zeigen doch: Wir alle müssen die Brandmauer sein – gegen Rechtsextreme und Völkische“, so Gutale.

Der gemeinsame Appell, der von PRO ASYL mitinitiiert wurde und unter anderem von Amnesty International, Brot für die Welt, dem Deutschen Caritasverband, dem Deutschen Frauenrat, dem Deutschen Kinderhilfswerk und dem Forum Menschenrechte unterzeichnet wurde, enthält eine klare Botschaft: „Wir appellieren an die Vertreter*innen der CDU: Bekennen Sie sich zur menschenrechtlichen Brandmauer und stehen Sie mit uns ein für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte. Bitte nehmen Sie auch im Wahlkampf Abstand von einer Rhetorik und von Forderungen, die unsere Gesellschaft weiter spalten und Menschen gegeneinander aufbringen.“

Die mit den Stimmen der johlenden AfD-Abgeordneten und der CDU am vergangenen Mittwoch im Bundestag verabschiedeten Anträge markieren eine dramatische Zäsur im Umgang der demokratischen Parteien mit den Rechtsextremen in der Bundesrepublik.

Organisationen gegen Inhalt der CDU-Anträge

Mit ihrem Appell stellen sich die Organisationen entschieden gegen die Inhalte dieser Anträge – darunter die Zurückweisung von Schutzsuchenden an den Binnengrenzen, die Abschaffung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte, Rückführungen in Kriegs- und Krisengebiete sowie die pauschale Inhaftierung aller vollziehbar ausreisepflichtigen Personen.

Weiter heißt es: „Wir haben die Wahl: Wollen wir ein offenes, vielfältiges und demokratisches Land bleiben, das die Rechte und Grundfreiheiten aller wahrt und die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit respektiert und schützt? Oder kehren wir zurück in eine düstere Zeit, in der Grund- und Menschenrechte nur noch für einige gelten und ganze Bevölkerungsteile für gesamtgesellschaftliche Missstände verantwortlich gemacht werden?“

Den Appell mit einer Liste der 145 unterzeichnenden Organisationen finden Sie hier.

Quelle: Pressemitteilung Pro Asyl vom 03.02.2025

VdK appelliert im Wahlkampf: Inhalte jetzt in den Fokus stellen

- Die Parteien der demokratischen Mitte müssen dringend die sozialen Herausforderungen der Menschen in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen

- Verena Bentele: Weniger Schlagzeilen, mehr Inhalte im Wahlkampf wichtig

VdK-Präsidentin Verena Bentele:

„Die Debatte der vergangenen Woche hat den Blick auf die sozialen Herausforderungen der Menschen in ihrem Alltag verstellt. Das Ringen um Konzepte für einen leistungsfähigen Sozialstaat, der vor Armut allen Alters schützt, eine stabile Gesundheits- und Pflegeinfrastruktur sichert, die Menschen qualifiziert und die Teilhabe aller Menschen verwirklicht, muss schnell in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gestellt werden.

In den nächsten Wochen sollte es weniger um schnelle Schlagzeilen gehen als um die drängenden Fragen: Wie wird meine Rente gesichert? Wie bekomme ich einen Arzttermin, wer kümmert sich um mich, wenn ich Hilfe brauche?

Die Antwort auf all diese Fragen gibt ein starker Sozialstaat. Wie dieser resilient, gestärkt und zukunftsfähig werden kann, muss die zentrale Frage dieses wegweisenden Bundestagswahlkampfs sein. Wir sind überzeugt: Wer die besten Antworten gibt, wird die Wählerinnen und Wähler überzeugen.

Ein guter Sozialstaat ist die sicherste Brandmauer und stärkt das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der politischen Mitte. Deshalb sagt der VdK: JASOZIAL.“

Der VdK sagt „Ja zum Sozialstaat“. Unsere Forderungen an die Politik zur Bundestagswahl: www.jasozial.de

Quelle: Pressemitteilung Sozialverband VdK Deutschland e.V. vom 02.02.2025

SCHWERPUNKT II: Gewalthilfegesetz

BMFSFJ: Wichtiger Schritt im Kampf gegen Gewalt an Frauen

Bundestag beschließt Entwurf eines Gesetzes für ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt

Der Bundestag hat heute den Entwurf für ein Gewalthilfegesetz in 2./3. Lesung beschlossen. Das Gewalthilfegesetz stellt erstmals bundesgesetzlich sicher, dass gewaltbetroffene Frauen einen kostenfreien Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung haben. Damit schafft das Gesetz den Rahmen für ein verlässliches Hilfesystem. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat den Gesetzesentwurf in umfangreicher Abstimmung mit Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und der Zivilgesellschaft erarbeitet.

Bundesministerin Lisa Paus: „Jede dritte Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt.Jede dritte Frau – das heißt, wir alle kennen jemanden. Geprügelt wird durch alle Schichten und an allen Orten. Heute haben wir einen Meilenstein in diesem Kampf gegen Gewalt an Frauen erreicht: Mit dem heute beschlossenen Gesetz kann ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt in Deutschland entstehen. Erstmals wird der Bund sich daran beteiligen, ein kostenfreies Schutz- und Beratungsangebot für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder bereitzustellen. Mit der beharrlichen Unterstützung der Zivilgesellschaft haben wir es geschafft, das Thema Gewalt gegen Frauen sichtbarer zu machen. Ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Vorhaben nun geeint haben und im Bundestag beschließen konnten.“

Das Gewalthilfegesetz:

Das Gesetz stellt eine eigenständige fachgesetzliche Grundlage für ein verlässliches und bedarfsgerechtes Hilfesystem bei häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen dar. Es konkretisiert staatliche Schutzpflichten aus dem Grundgesetz und Verpflichtungen aus der Istanbul-Konvention. Herzstück des Entwurfs ist ein Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt für Frauen und ihre Kinder. Dieser tritt am 1. Januar 2032 in Kraft. Damit sollen die Länder genug Zeit haben, ihre Hilfesysteme entsprechend auszubauen. Das Gesetz muss noch vom Bundesrat beschlossen werden.

Ziele:

- Schutz von Frauen und ihren Kindern vor häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt

- Intervention bei Gewalt

- Milderung der Folgen von Gewalt

- Prävention, um Gewalthandlungen vorzubeugen oder zu verhindern

Vorgesehene Maßnahmen:

- Bereitstellung von ausreichenden, bedarfsgerechten und kostenfreien Schutz-, Beratungs- sowie Unterstützungsangeboten für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder

- Maßnahmen zur Prävention, einschließlich Täterarbeit und Öffentlichkeitsarbeit

- Unterstützung der strukturierten Vernetzungsarbeit innerhalb des spezialisierten Hilfesystems und des Hilfesystems mit allgemeinen Hilfsdiensten

Bundesbeteiligung an der Finanzierung des Hilfesystems mit 2,6 Milliarden Euro bis 2036

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 31.01.2025

SPD: Kampf gegen Gewalt gegen Frauen – der Rechtsanspruch kommt

Nach langen, intensiven und konstruktiven Gesprächen haben wir heute zwischen SPD, Union und Grünen eine Einigung erreicht.

„Das Gewalthilfegesetz kommt und damit auch der Rechtsanspruch auf Schutzplätze und Beratung. Der Bund beteiligt sich erstmalig an der Finanzierung des Gewalthilfesystems in einer Höhe von 2,6 Milliarden Euro.

Der Rechtsanspruch bedeutet einen Paradigmenwechsel für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Der Bund übernimmt Verantwortung und wird die Länder in der Versorgung von gewaltbetroffenen Frauen finanziell unterstützen. Explizit wird damit auch die Hilfestruktur und die Prävention gestärkt. Seit Jahren ist die Situation in den Frauenhäusern und Beratungsstellen angespannt. Der Handlungsbedarf ist extrem groß. Laut dem Lagebild ‚Geschlechtsspezifische Gewalt‘ von 2023 begeht in Deutschland fast jeden Tag ein Mann einen Femizid. Knapp 400 Frauen am Tag wurden Opfer von Partnerschaftsgewalt. In den vergangenen Jahren sind diese Zahlen deutlich gestiegen: Nun handeln die Fraktionen von SPD, CDU/CSU und Grünen mit einem historischen Schulterschluss und lösen ein, was Fachverbände, die Zivilgesellschaft und Expertinnen und Experten seit Jahren fordern.“

Quelle: Pressemitteilung SPD-Bundestagsfraktion vom 29.01.2025

SPD: Auf den letzten Metern: Das Gewalthilfegesetz kommt

Der heute endlich gelungene Durchbruch in den Verhandlungen zum Gewalthilfegesetz ist ein Grund zur Freude. Wir handeln jetzt – denn es ist höchste Zeit: Beinahe täglich wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. An jedem Tag gibt es 400 Fälle geschlechtsbezogener Gewalt; das nehmen wir nicht mehr hin. Und wir lassen Frauen und Kinder nicht im Stich, denen keine Schutzplatz angeboten werden kann und die zurückkehren müssen in eine Gewaltwohnung.

Erstmals beteiligt sich der Bund mit einem Gesamtvolumen von 2,6 Milliarden Euro am weiteren Ausbau der Schutzstruktur in den Ländern und sichert damit das verfassungsgemäße Recht von Frauen auf ein Leben ohne Gewalt ab – und das mit einem Rechtsanspruch und unabhängig von sozioökonomischem Status und Herkunft. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Baustein zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Neben dem flächendeckenden und bedarfsgerechten Ausbau von Schutzplätzen wird nun die seit Jahren unzureichend finanzierte Beratungsstruktur abgesichert und gestärkt. Zudem geben wir erstmals den systematischen Einstieg in die Präventionsarbeit vor, insbesondere auch die Täterarbeit.

Leni Breymaier, familienpolitische Sprecherin:

„Ich bin sehr erleichtert, dass auf den letzten Metern noch eine Einigung gelungen ist. Das Ziel, Frauen und ihre Kinder zu schützen, hat parteipolitische Befindlichkeiten zurückstehen lassen. Das ist ein guter Tag für die Frauen in Deutschland.“

Ariane Fäscher, zuständige Berichterstatterin:

„Dieser Durchbruch wird Leben retten. Endlich bekommen alle von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder ein Recht auf Schutz. Das ist ein großer Erfolg und ein Paradigmenwechsel im Blick darauf, dass Partnerschaftsgewalt eben keine Privatsache ist, sondern alle angeht. Ein herzliches Dankeschön vor allem an die Zivilgesellschaft, die mit uns seit Jahren unermüdlich für dieses Ergebnis gekämpft hat.“

Quelle: Pressemitteilung SPD-Bundestagsfraktion vom 29.01.2025

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Kampf gegen Gewalt gegen Frauen – der Rechtsanspruch kommt

Nach langen, intensiven und konstruktiven Gesprächen haben wir heute zwischen SPD, Union und Grünen eine Einigung erreicht. Dazu erklären Maria Klein-Schmeink, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen, Ulle Schauws, Sprecherin für Frauenpolitik der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, Leni Breymaier, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ariane Fäscher, zuständige frauenpolitische Berichterstatterin der SPD-Fraktion, Dorothee Bär, stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, und Silvia Breher, familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion:

Das Gewalthilfegesetz kommt und damit auch der Rechtsanspruch auf Schutzplätze und Beratung. Der Bund beteiligt sich erstmalig an der Finanzierung des Gewalthilfesystems in einer Höhe von 2,6 Milliarden Euro.

Der Rechtsanspruch bedeutet einen Paradigmenwechsel für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Der Bund übernimmt Verantwortung und wird die Länder in der Versorgung von gewaltbetroffenen Frauen finanziell unterstützen. Explizit wird damit auch die Hilfestruktur und die Prävention gestärkt. Seit Jahren ist die Situation in den Frauenhäusern und Beratungsstellen angespannt. Der Handlungsbedarf ist extrem groß. Laut dem Lagebild „Geschlechtsspezifische Gewalt“ von 2023 begeht in Deutschland fast jeden Tag ein Mann einen Femizid. Knapp 400 Frauen am Tag wurden Opfer von Partnerschaftsgewalt. In den vergangenen Jahren sind diese Zahlen deutlich gestiegen: Nun handeln die Fraktionen von SPD, CDU/CSU und Grünen mit einem historischen Schulterschluss und lösen ein, was Fachverbände, die Zivilgesellschaft und Expertinnen und Experten seit Jahren fordern.

Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 29.01.2025

CDU/CSU: Die Union hält Wort - Gewalthilfegesetz kommt

Die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD und Grünen haben sich heute Vormittag auf das Gewalthilfegesetz geeinigt. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Dorothee Bär und die familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Silvia Breher:

Dorothee Bär: „Mit dem nun ausgehandelten Gesetzesvorschlag ist uns ein frauenpolitischer Meilenstein gelungen. Keiner Frau, die von Gewalt betroffen ist, darf Schutz und Hilfe verwehrt bleiben. Friedrich Merz und die gesamte Union halten Wort – das Gewalthilfegesetz kommt.“

Silvia Breher: „Diese Einigung ist ein echter Durchbruch und eine gute Nachricht für alle gewaltbetroffenen Frauen und deren Kinder in unserem Land. Zentral für uns als CDU/CSU ist, dass der Schutz von Frauen und Kindern bei diesem Vorhaben im Mittelpunkt steht.“

Quelle: Pressemitteilung CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag vom 29.01.2025

Bundestag: Viel Zuspruch für Gewalthilfegesetz von SPD und Grünen

Bei einer Anhörung des Familienausschusses am Montag ist der Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen „für ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt“ (20/14025), der wortgleich mit einem Gesetzentwurf der Bundesregierung ist (20/14342), überwiegend auf Zustimmung gestoßen. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hält jedoch die Einführung eines in dem Gesetz geplanten individuellen Rechtsanspruchs auf Schutz und Beratung bei Gewaltbetroffenheit für derzeit nicht umsetzbar.

Der Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bei Gewaltbetroffenheit soll ab 2030 gelten. Die Länder sollen verpflichtet werden, ein Netz an zahlenmäßig ausreichenden und den Bedarf verschiedener Personengruppen berücksichtigenden Schutz- und Beratungsangeboten sicherzustellen. Der Bund will sich durch Verzicht auf ihm zustehende Steuereinnahmen zu Gunsten der Länder an der Finanzierung beteiligen.

Der Bundesrat begrüßt ausweislich seiner Stellungnahme (20/14437) die mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte Sicherstellung eines niederschwelligen Zugangs zu Schutz- und Beratungseinrichtungen bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt zur weiteren Umsetzung der Istanbul-Konvention. Der Finanzierungsanteil des Bundes sollte aus Sicht der Länderkammer aber deutlich höher sein, als er im Gesetzentwurf vorgesehen.

Dilken Çelebi vom Deutschen Juristinnenbund (DJB) begrüßte die Einführung eines Gewalthilfegesetzes und sprach von einem sehr notwendigen Paradigmenwechsel. Das Gesetz „endlich“ zu verabschieden, sei dem DJB ein „prioritäres Anliegen“. Es brauche einen rechtlich verbindlichen Anspruch auf Hilfe. Die Stärke des Gesetzes, so Çelebi, liege in der umfassenden Betrachtung eines Hilfesystems. Damit aber auch „migrierte und geflüchtete Frauen und TIN-Personen“ das Hilfesystem beanspruchen können, müssten die Wohnsitzauflage und die Meldepflicht laut Aufenthaltsgesetz aufgehoben werden, forderte sie.

Die finanzielle Beteiligung des Bundes sei ein wichtiger Baustein „für die bundeseinheitliche Regelung eines Rechtsanspruchs auf Schutz und Beratung für gewaltbetroffene Menschen und für die entsprechend notwendige Ausgestaltung des Hilfesystems“, sagte Stefanie Fraaß vom AWO-Landesverband Bayern. Eine unbefristete finanzielle Beteiligung des Bundes wäre aus Sicht der Arbeiterwohlfahrt wünschenswert, um eine langfristige finanzielle Absicherung gewährleisten zu können.

Katja Grieger, Geschäftsführerin beim Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, sprach von einer „eklatanter Unterfinanzierung“ der ambulanten Fachberatungsstellen, weshalb die Versorgung von Betroffenen nicht bedarfsgerecht erfolgen könne. Eine Veränderung wäre erstmalig durch das Gewalthilfegesetz in Aussicht gestellt. „Wir plädieren deshalb mit Nachdruck dafür, das Gesetz zeitnah zu verabschieden“, sagte sie und forderte zugleich, dass trans, inter und nicht-binäre Personen Beratung und Schutz erhalten müssten, „egal wo sie wohnen, welche Herkunft sie haben, egal welchen Aufenthaltstitel oder ob sie eine Behinderung haben oder nicht“.

Trotz wichtiger Kritik an Teilen des Gesetzentwurfes, so Sylvia Haller von der Zentrale Informationsstelle Autonome Frauenhäuser (ZIF), bräuchten die von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder das Gesetz jetzt. „Jeder Moment, der vergeht, ist mehr Zeit in einer lebensgefährlichen Situation, weil Frauen mit ihren Kindern keinen Platz im Frauenhaus finden oder aus anderen Gründen nicht aufgenommen werden können“, sagte sie.

Barbara Kavemann, Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, nannte es überfällig, dass Angebote zu Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer Gewalt und häuslicher Gewalt „aus dem Bereich der freiwilligen Leistungen genommen und in einen Rechtsanspruch überführt werden“. Damit werde anerkannt, „dass die Gewalt im privaten Raum keine private Angelegenheit ist“. Das Gesetz müsse jetzt beschossen werden, um so einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, gewaltfreiem Aufwachsen, sozialer Gerechtigkeit und damit sozialem Zusammenhalt auf den Weg zu bringen, forderte Kavemann.

Die gleiche Forderung erhob Erika Krause-Schöne vom Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei. Derzeit fehlten mehr als 14.000 Frauenhausplätze in Deutschland. Dies stelle die Polizei vor große Herausforderungen, Schutzbedürftige adäquat unterzubringen. Gewaltbetroffene und Kinder bräuchten niedrigschwellige Beratung und Hilfe, „unabhängig von der gesundheitlichen Verfassung, vom Wohnort, vom aufenthaltsrechtlichen Status oder den Sprachkenntnissen“, sagte Krause-Schöne.

Das jetzige Hilfesystem sie völlig unzureichend, sagte Sibylle Schreiber, Geschäftsführerin des Vereins Frauenhauskoordinierung. Das Gesetz sei also dringend erforderlich und könne dafür sorgen, „dass spätestens 2030 alle Betroffenen von häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt verlässlich und garantiert ein bedarfsgerechtes Angebot für Beratung und Schutz erhalten“. Die Bundesbeteiligung sei richtig und wichtig. Es gelte, eine Balance zu finden, „den Ländern die Regie über gewachsene Strukturen zu lassen, sie aber durch aktive Finanzunterstützung zu einem Mehr zu animieren“, befand Schreiber.

Monne Kühn vom Verein Frauen- und Kinderhaus Uelzen lehnt den Gesetzentwurf indes ab. Er schaffe nicht mehr Schutz von gewaltbetroffenen Frauen, urteilte sie. In seiner vorgeschlagenen Form würde das Gewalthilfegesetz „das Ende der Frauenhäuser als solche bedeuten“. Kühn kritisierte die „Gleichsetzung von Geschlecht und Geschlechtsidentität“ in dem Entwurf. Damit öffne er den Personenkreis der Betroffenen für Personen männlichen Geschlechts. Die Anwesenheit von Personen männlichen Geschlechts als „Mitbewohnerinnen“ in Frauenhäusern könne bei den Frauen zu großer Verunsicherung und zu Ängsten bis hin zu einer Retraumatisierung oder Reviktimisierung führen, warnte sie.

Dennis Triebsch, Leiter des Amtes für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung der Stadt Augsburg, begrüßte das finanzielle Engagement des Bundes zur Förderung von Frauenhäusern. Aus kommunaler Sicht sollte der Fokus nicht zuletzt aus Kostengründen aber auf die Stärkung der Schutzrechte von Frauen und deren Kinder gelegt werden, sagte er. Sie seien am meisten von Gewalt betroffen. Eine solche Fokussierung würde aus seiner Sicht auch der Intention der Istanbul-Konvention vollständig Rechnung tragen. Ein Rechtsanspruch „für alle möglichen Personengruppen“ sei hingegen nicht in angemessener Zeit und nur mit erheblichem Mitteleinsatz umzusetzen, sagte Triebsch.

Angélique Yumusak, Bundesfrauenbeauftragte der Deutschen Polizeigewerkschaft, begrüßte den Gesetzentwurf. Unter Einhaltung des Konnexitätsprinzips müsse aber sichergestellt werden, dass die Kommunen „eine vollständige finanzielle Ausstattung erhalten“. Sowohl investive als auch konsumtive Planungen seien unerlässlich, um eine langfristige und verlässliche Umsetzung der Maßnahmen im Gewaltschutz zu gewährleisten.

Die Einführung eines neuen individuellen Rechtsanspruchs ist aus Sicht der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände „derzeit nicht umsetzbar“. Vertreterinnen und Vertreter vom Deutschen Städtetag, dem Deutschen Landkreistag sowie dem Deutschen Städte- und Gemeindebund sprach sich daher für eine bundesgesetzliche Verankerung dahingehend aus, „dass dem Schutzinteresse von Betroffenen durch eine einzelfallunabhängige, institutionelle Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen Rechnung getragen wird“.

Sie verwiesen zudem darauf, dass die finanzielle Beteiligung des Bundes am Ausbau des Hilfesystems Anfang 2027 beginnen solle, während der Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bereits zum 1. Januar 2030 in Kraft treten solle. Mit Blick auf den Fachkräftemangel sowie die Dauer von Bauvorhaben sei ein Zeitraum von drei Jahren zu kurz, „um die erforderlichen Kapazitäten zu schaffen, damit dann bestehende Rechtsansprüche erfüllt werden können“, befand die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 45 vom 27.01.2025

AWO: Arbeiterwohlfahrt begrüßt Gewalthilfegesetz und sieht weiteren Handlungsbedarf

Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt begrüßt das am Freitag verabschiedete Gewalthilfegesetz. Dazu erklärt AWO-Präsidentin Kathrin Sonnenholzner:

„Dieses Gesetz ist ein Meilenstein, auf den Aktivist*innen seit Jahrzehnten hingearbeitet haben. Bislang sind Schutz, Hilfe und Beratung freiwillige Leistungen und daher für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder nahezu ein Glücksfall – je nach Region und finanzieller Ausstattung der Kommune gibt es sie, oder eben auch nicht. Deswegen begrüßen wir nicht nur die geplante finanzielle Beteiligung des Bundes am Ausbau des Hilfesystems, sondern vor allem den Rechtsanspruch auf Schutz und Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder.“

Der Bund will sich für den Ausbau des Hilfesystems mit 2,6 Milliarden Euro in den Jahren 2027 bis 2036 finanziell engagieren, um zusätzliche Plätze und Beratungsangebote zu schaffen. Ein geplanter Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe soll ab Januar 2032 in Kraft treten.

Die AWO sieht dennoch weiter Handlungsbedarf: „Für trans, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen gilt der Rechtsanspruch nicht, obwohl auch sie häufig Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt werden. Dass wir zudem auf den Rechtsanspruch noch mehr als ein halbes Jahrzehnt warten sollen, ist unverständlich. Schon jetzt reichen Frauenhäuser, Beratungsstellen und Schutzwohnungen nicht einmal ansatzweise für alle Betroffenen. Wir brauchen dringend einen sofortigen Ausbau – auch an Präventionsangeboten. Es ist gut, die Feuerwehr aufzustocken – noch besser wäre es, das Entstehen von Bränden einzudämmen“, so Sonnenholzner.

Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 03.02.2025

Caritas und SkF: „Das Gewalthilfegesetz muss jetzt die parlamentarische Hürde nehmen“

Deutscher Caritasverband und SkF werben für fraktionsübergreifende Einigung

„Was zu Beginn des Jahres für den Mutterschutz bei Fehlgeburten gelungen ist, muss sich für die Absicherung der Frauenhausinfrastruktur jetzt wiederholen: Rot-Grün und CDU sollten sich noch vor der Bundestagswahl beim Gewalthilfegesetz auf eine gemeinsame Linie verständigen“, wirbt Eva Welskop-Deffaa, Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes anlässlich der parlamentarischen Anhörung am Montag. Caritas und Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) appellieren eindringlich an die politisch Verantwortlichen, die bundesgesetzliche Sicherung der Frauenhäuser nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben.

Bundesweiter Rechtsanspruch und Finanzierungssicherung

Caritas und SkF begrüßen den breiten politischen Konsens, der sich zwischen dem Gesetzentwurf des Bundesfamilienministeriums und den verschiedenen Fraktionsanträgen abzeichnet. Zentrale Forderungen von ExpertInnen und PraktikerInnen beider Verbände werden aufgegriffen: Es geht um die Verpflichtung des Bundes zur finanziellen Unterstützung der Länder beim Ausbau der Angebote, um einen individuellen Rechtsanspruch sowie ein verbindliches Schutz- und Beratungsnetz.

„Die Türen der Frauenhäuser müssen verlässlich offenstehen, um den vielen Frauen und Kindern einen Schutzraum zu bieten, die im familiären Kontext von Gewalt betroffen sind,“ so Welskop-Deffaa. „Die steigenden Zahlen häuslicher Gewalt und die gravierenden Engpässe auf dem Wohnungsmarkt machen die Einrichtungen unverzichtbar.“

„Unsere Frauenhäuser sind oft die letzte Zuflucht für Frauen und Kinder in akuter Lebensgefahr. Doch vielerorts stoßen wir an unsere Grenzen – zu wenige Plätze, unzureichende Mittel und Personalmangel gefährden den Schutz der Betroffenen. Mit diesem Gesetz kann Deutschland endlich die Vorgaben der Istanbul-Konvention und der UN-Agenda für nachhaltige Entwicklung umsetzen und ein verlässliches, flächendeckendes Schutznetz schaffen,“ betont Yvonne Fritz, Vorständin des SkF Gesamtvereins.

Der Deutsche Caritasverband und sein Fachverband SkF mahnen, den Zugang für Kinder mit familienrechtlichen Regelungen gut abzustimmen und zu bekräftigen. Die breite Übereinstimmung zwischen den Anträgen der Fraktionen muss genutzt werden.

„Das Gewalthilfegesetz ist nicht nur überfällig, es ist nun auch in greifbarer Nähe. Wer weiß, wie sehr seit der Corona-Zeit das Leiden unter häuslicher Gewalt angestiegen ist, muss jetzt entschlossen handeln,“ so Welskop-Deffaa.

Laut Umfrage für die Kosten- und Bedarfsstudie 2022 mussten 10.114 Frauen mit Kindern und 6.268 Frauen ohne Kinder abgewiesen werden (sogenannte Kienbaum-Studie 2022, FHK Statistik 2023). Die Fälle von häuslicher Gewalt sind alleine in diesem Jahr laut BKA um knapp 6% gestiegen – der Bedarf steigt also weiter. 28% der Frauen müssen ihren Aufenthalt teilweise oder vollständig selbst bezahlen und gehen mit Schulden aus dem Frauenhaus. Das darf so nicht bleiben!

Caritas und SkF betreiben gemeinsam aktuell 56 Frauenhäuser in Deutschland. Diese Einrichtungen bieten insgesamt mehr als 1.800 Plätze für schutzsuchende Frauen und ihre Kinder. Damit leisten die beiden katholischen Organisationen einen bedeutenden Beitrag zum Angebot von Frauenhäusern in Deutschland.

Die Stellungnahme finden Sie hier.

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Caritasverband e.V. vom 26.01.2025

DF: Überwältigender Erfolg für Frauenrechtsorganisationen

An einem der letzten Sitzungstage hat der Bundestag heute dem Gewalthilfegesetz zugestimmt.

„Dies ist ein bedeutender Tag für die Frauenbewegung in Deutschland,“ kommentiert Sylvia Haller, Vorstandsfrau im Deutschen Frauenrat und Mitarbeiterin in einem Frauenhaus. „Seit Jahrzehnten setzen wir uns dafür ein, dass Gewaltbetroffene geschützt und unterstützt werden. Ihre Würde und ihr Recht auf ein gewaltfreies Leben treibt uns an. Deshalb war aufzugeben für uns nie eine Option.“

Elke Ferner, Vorsitzende von UN Women Deutschland sagt: „Die Verabschiedung des Gewalthilfegesetzes ist ein Meilenstein im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Dem unermüdlichen Einsatz der Zivilgesellschaft ist dies zu verdanken. Das Recht auf ein Leben ohne Gewalt ist unantastbar und darf niemals parteipolitischen Erwägungen zum Opfer fallen oder von der Haushaltslage abhängen.“

Der Deutsche Frauenrat und UN Women Deutschland danken all den Partner*innen und den über 110.000 Unterzeichnenden des Brandbriefs für den gemeinsamen Erfolg.

„Dass wir in diesen verhärteten politischen Zeiten gemeinsam einen Erfolg für Frauenrechte erzielen konnten, macht mir Mut. Mit diesem Mut kämpfen wir weiter darum, dass alle Gewaltbetroffenen in Deutschland die gleichen Rechte erhalten,“ so Judith Rahner, Geschäftsführerin des Deutschen Frauenrats. „Wir stehen an der Seite aller Betroffenen, insbesondere der Frauen mit prekärem Aufenthaltsstatus und der trans, inter und nicht-binären Personen. Unsere Solidarität ist so unteilbar, wie es die Menschenrechte sind.“

Das Gewalthilfegesetz markiert einen entscheidenden Schritt hin zu einer umfassenden Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen. UN Women Deutschland und der Deutsche Frauenrat fordern nun die Länder dazu auf, das Gesetz am 14. Februar 2025 im Bundesrat ebenfalls zu verabschieden und ein klares Zeichen für den Schutz von Frauen und Mädchen zu setzen.

„Nach der Verabschiedung im Bundesrat muss das Gewalthilfegesetz schnell und konsequent auf allen Ebenen umgesetzt werden. Und es muss sichergestellt werden, dass das Gewalthilfegesetz allen Frauen und Mädchen in all ihrer Vielfalt zugutekommt.“, so Elke Ferner.

Das Gewalthilfegesetz sieht einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder vor. Frauenhäuser und Beratungsstellen sollen ausgebaut und sicher finanziert werden. Der Bund beteiligt sich erstmals an der Finanzierung. Auch die wichtige Präventionsarbeit in Frauenhäusern und Beratungsstellen soll dieses Gesetz verstärken. Gleichzeitig kritisiert der Frauenrat im Vergleich zum Gesetzesentwurf eklatante Rückschritte: Geplant war ein Rechtsanspruch auf Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt, der explizit auch trans, nicht-binäre und inter Personen einbeziehen sollte. Diese Gruppen sind besonders von Gewalt betroffen und bisher unzureichend geschützt. Bereits der Gesetzentwurf ignorierte zudem die prekäre Situation geflüchteter Frauen, die von Gewalt betroffen sind.

Der Deutsche Frauenrat, UN Women Deutschland und die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser hatten sich gemeinsam mit breiten Bündnissen für dieses Gesetz stark gemacht. Darunter waren neben Fachverbänden und zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch viele prominente Persönlichkeiten, wie Ursula Karven, Natalia Wörner, Ruth Moschner oder Hannes Jaenicke. Ein Brandbrief und eine Petition auf der Kampagnenplattform innn.it mobilisierten zudem über 110.000 Bürgerinnen und Bürger. Bildmaterial zur Kampagne finden Sie hier.

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Frauenrat vom 31.01.2025

Diakonie: Mit dem Gewalthilfegesetz kommt der Gesetzgeber endlich seiner Verantwortung nach

Der Bundestag hat das Gewalthilfegesetz verabschiedet. Die Diakonie Deutschland begrüßt diesen wichtigen Schritt für mehr Schutz und Beratung bei häuslicher Gewalt.

Elke Ronneberger, Bundesvorständin der Diakonie Deutschland: „Endlich ist der Weg frei für einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bei Gewalt gegen Frauen und eine bedarfsgerechte Finanzierung. Damit wird der Bund endlich seiner Verantwortung für den Gewaltschutz von Frauen gerecht. Dafür hat sich die Diakonie seit vielen Jahren eingesetzt. Nach Zahlen des Bundeskriminalamtes erlebt in Deutschland alle vier Minuten eine Frau häusliche Gewalt, fast jeden zweiten Tag wird eine Frau von ihrem (Ex-)Partner oder Ehemann getötet. Gleichzeitig fehlen fast 14.000 Plätze in Frauenhäusern. Die heutige Entscheidung zeigt auch: Ein Kompromiss zwischen demokratischen Parteien ist möglich!“

Hintergrund

Die Diakonie Deutschland fordert seit Jahren zusammen mit Frauenverbänden eine bundesgesetzliche Finanzierungsregelung für Frauenhäuser. Nach dem Bruch der Ampelregierung hatte Familienministerin Lisa Paus einen Gesetzentwurf hierfür eingebracht. Diesen Mittwoch gelang endlich der Durchbruch im Familienausschuss. Mit dem Gewalthilfegesetz erhalten Frauen ein Recht auf Schutz und Beratung bei häuslicher Gewalt. Der Bund wird die Länder mit 2,6 Milliarden bei der Finanzierung von Frauenhäusern unterstützen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um zur Umsetzung der Istanbul-Konvention.

Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für

Diakonie und Entwicklung e.V. vom 01.02.2025

djb: Gewalthilfegesetz jetzt! djb fordert entschlossenes Handeln

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) fordert die Bundesregierung in einer aktuellen Stellungnahme auf, das Gewalthilfegesetz unverzüglich umzusetzen. Anlässlich der heutigen Anhörung des Familienausschusses im Bundestag betont der djb die Dringlichkeit des Gesetzesvorhabens. Als Sachverständige für den djb ist Dilken Çelebi, LL.M., geladen.

„Wir brauchen eine klare Entscheidung für mehr Schutz und Unterstützung für Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt. Die Politik darf nicht weiter zögern“, mahnt djb-Präsidentin Ursula Matthiessen-Kreuder. Bereits Ende November hatte das Kabinett das Gewalthilfegesetz beschlossen. Damit es wirksam werden kann, muss der Bundestag es noch vor der anstehenden Neuwahl verabschieden. Ein weiteres Aufschieben der Entscheidung würde dringend notwendige Maßnahmen zum Schutz Betroffener weiter verzögern.

Die Notwendigkeit eines effektiven Gewaltschutzes zeigt sich in alarmierenden Statistiken: Jeden zweiten Tag wird eine Frau durch ihren (Ex-)Partner getötet, alle drei Minuten wird eine Frau Opfer häuslicher Gewalt. Trotz dieser erschreckenden Zahlen bestehen in Deutschland weiterhin gravierende Lücken im Beratungs- und Hilfesystem. Es fehlen tausende Frauenhausplätze, und viele Betroffene finden aufgrund diskriminierender Zugangshürden keinen Schutz.

Der djb unterstreicht daher die Bedeutung des im Gewalthilfegesetz vorgesehenen Rechtsanspruchs auf kosten-, barriere- und diskriminierungsfreien Zugang zu Schutzunterkünften und Beratungsstellen. Ein umfassender Schutz erfordert zudem, dass das Gesetz im Einklang mit der Istanbul-Konvention alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt – körperliche, sexualisierte, psychische, wirtschaftliche und digitale Gewalt – berücksichtigt. Besonders Menschen, die mehrfach diskriminiert werden, haben derzeit oft keinen Zugang zu Schutz- und Beratungsangeboten. Zudem ist eine verstärkte Täterarbeit notwendig, um geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt wirksam zu bekämpfen.

Mit der Verabschiedung des Gewalthilfegesetzes könnte die Bundesregierung nicht nur ein zentrales Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen, sondern auch ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen. Das Gesetz sieht nicht nur einen Rechtsanspruch auf Schutz und Unterstützung vor, sondern auch eine langfristige und einheitliche Finanzierung der Schutz-, Unterstützungs- und Beratungsangebote durch eine Bundesbeteiligung.

„Die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Schutz und Unterstützung ist längst überfällig. Ohne eine gesicherte Finanzierung bleiben Schutzangebote unzureichend und für viele Betroffene unerreichbar“, betont Dilken Çelebi, LL.M., Vorsitzende der Strafrechtskommission im djb.

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. vom 27.01.2025

VdK: „Richtiger Weg“: Bundestag beschließt Gewalthilfegesetz

- VdK warnt: Gewalt stellt das größte Gesundheitsrisiko für Frauen dar

- Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung für Betroffene muss jetzt schnell in den Bundesrat

Der Bundestag hat am heutigen Freitag dem Gewalthilfegesetz zum Schutz von Frauen zugestimmt. Dazu sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele:

„Ich bin froh, dass so viele demokratische Fraktionen dem Gewalthilfegesetz gemeinsam zugestimmt haben. Das zeigt, Kompromisse und einvernehmliche Beschlüsse in der demokratischen Mitte sind möglich und der richtige Weg. Jetzt ist es am Bundesrat, das dringend notwendige Hilfesystem für betroffene Mädchen und Frauen schnellstmöglich zu beschließen. Gewalt stellt das größte Gesundheitsrisiko für Frauen dar. Die Versorgung mit Frauenhaus-Plätzen und Beratungsstellen ist unzureichend. Das soll das Gesetz nun ändern.

Das Gesetz allein wird jedoch nicht ausreichen. Der VdK fordert daher ein umfassendes Gesamtkonzept gegen Gewalt an Frauen, das sowohl Bund und Länder als auch die Kommunen in die Pflicht nimmt. Vor allem die Finanzierung des Hilfesystems muss nach Ansicht des VdK dringend verbessert werden. Das ist für die Verwirklichung des im Gewalthilfegesetzes festgeschriebenen Rechtsanspruchs auf Schutz und Beratung unerlässlich.“

Quelle: Pressemitteilung Sozialverband VdK Deutschland e.V. vom 31.01.2025

NEUES AUS POLITIK, GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT

BMFSFJ: Bundestag stärkt Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung

Parlament beschließt Antimissbrauchsgesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen (UBSKM-Gesetz)

Der Deutsche Bundestag hat heute ein wichtiges Vorhaben beschlossen: mit dem UBSKM-Gesetz wird ein starkes, durch das Parlament legitimiertes Amt einer oder eines Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen geschaffen. Auch der beim UBSKM-Amt angesiedelte Betroffenenrat und die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs werden damit auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Damit wird der Kinderschutz in Deutschland dauerhaft gestärkt.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus: „Ich bin froh und erleichtert über die Einigung zum ‚Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen‘. Jeden Tag erleben über 50 Kinder in unserem Land sexuellen Missbrauch – eine unfassbare Zahl, die schockiert, wütend macht und tief berührt. Kein Kind sollte in seiner Familie, in der Schule oder im digitalen Raum dieses Leid durchmachen müssen. Mit dem UBSKM-Gesetz setzen wir ein klares Zeichen: Über Missbrauch darf nicht hinweggesehen werden, Betroffene müssen Gehör finden. Deshalb schaffen wir starke Hilfestrukturen, verbessern die Möglichkeiten zur Aufarbeitung und stärken den Betroffenenrat und die Aufarbeitungskommission, die Betroffene anhört und Institutionen unterstützt. Prävention ist der Schlüssel, um Kinder besser zu schützen. Deshalb geben wir der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung den Auftrag, Eltern, Fachkräfte und auch Kinder selbst besser zu sensibilisieren – zum Beispiel in Schulen oder Sportvereinen. Verbindliche Schutzkonzepte in der Kinder- und Jugendhilfe sorgen dafür, dass Kinder sicher aufwachsen können. Dieses Gesetz ist ein starkes Signal an unsere Kinder: Ihr seid nicht allein. Ihr bekommt Hilfe, wenn Ihr Gewalt erfahrt. Und wir tun alles dafür, dass Missbrauch verhindert, aufgearbeitet und bekämpft wird.“

Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) Kerstin Claus: „Ich freue mich sehr, dass das UBSKM-Gesetz nun doch noch vor der Wahl im Bundestag beschlossen wurde, und danke dem Bundesfamilienministerium, das sich bis zuletzt dafür eingesetzt hat. Der Kampf gegen sexualisierte Gewalt von Kindern und Jugendlichen, das zeigt der heutige Tag, hat auch in Zeiten des Wahlkampfes fraktionsübergreifend Priorität. Gerade für Betroffene ist dies – exakt 15 Jahre nach dem Beginn des sogenannten Missbrauchsskandal – ein immens wichtiges Zeichen politischer Verantwortungsübernahme. Insbesondere die im Gesetz festgeschriebene regelmäßige Berichtspflicht gegenüber Bundestag und Bundesrat wird dazu beitragen, dass Politik durch das Gesetz künftig noch zielgerichteter agieren kann. Zudem wird die Bundesregierung verpflichtet, das UBSKM-Amt in alle relevanten Gesetzgebungsverfahren einzubeziehen. Mit dem Gesetz nimmt Deutschland auch international eine Vorreiterrolle ein – und setzt einen wichtigen Impuls, dem hoffentlich auch andere Länder folgen werden.“

Mit dem heute beschlossenen Gesetz stärken wir:

Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen: Mit einer oder einem vom Parlament gewählten Unabhängigen Bundesbeauftragten, einem dort eingerichteten Betroffenenrat und einer Unabhängigen Aufarbeitungskommission sichert die Bundesregierung auf Dauer wichtige Strukturen, die sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen verhindern beziehungsweise Betroffenen bessere Hilfen ermöglichen sollen. Das UBSKM-Amt ist die zentrale Stelle auf Bundesebene für die Anliegen von Betroffenen und deren Angehörige, für Fachleute aus Praxis und Wissenschaft sowie für alle Menschen in Politik und Gesellschaft, die sich gegen sexuelle Gewalt und Ausbeutung engagieren. Zukünftig werden Amt und Unabhängige Aufarbeitungskommission dem Parlament regelmäßig berichten.

Betroffene: Mit dem Gesetz werden die Beteiligung und die Belange von Betroffenen dauerhaft gestärkt. Der Betroffenenrat als politisch beratendes Gremium gewährleistet mit seiner Expertise und seinem Erfahrungswissen, dass die Anliegen von Betroffenen in die politischen Prozesse in Bund und Ländern einfließen können.

Aufarbeitung: Die wichtige Arbeit der Unabhängigen Aufarbeitungskommission wird verstetigt. Sie führt weiterhin vertrauliche Anhörungen und öffentliche Hearings durch und unterstützt Institutionen bei der Aufarbeitung. Auch die individuelle Aufarbeitung von Betroffenen wird durch ein neues bundeszentrales Beratungssystem gestärkt, das Informationen, Erstberatung und Vernetzung bereitstellt. In der Kinder- und Jugendhilfe werden verbesserte Akteneinsichtsrechte und erweiterte Aufbewahrungsfristen geregelt.

Prävention und Qualitätsentwicklung im Kinderschutz: Mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erhält eine Bundesbehörde den Auftrag zur Prävention sexuellen Kindesmissbrauchs. Durch Sensibilisierung, Aufklärung und Qualifizierung kann sexuelle Gewalt früher aufgedeckt und verhindert werden. In allen Aufgabenbereichen der Kinder- und Jugendhilfe sollen Schutzkonzepte Fallanalysen zum verbindlichen Qualitätsmerkmal werden. So lässt sich aus problematischen Kinderschutzverläufen lernen. Um den Kinderschutz interdisziplinär zu stärken, wird ein telefonisches Beratungsangebot im medizinischen Kinderschutz verankert.

Das Gesetz muss noch vom Bundesrat beschlossen werden.

Weitere Informationen finden Sie auch auf:

https://beauftragte-missbrauch.de

https://beauftragte-missbrauch.de/betroffenenrat/betroffenenrat-bei-der-ubskm

https://www.aufarbeitungskommission.de

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 31.01.2025

BMFSFJ: Bestnoten für Mental Health Coaches

Evaluation zeigt große Akzeptanz und Relevanz des Schulprogrammes für mentale Gesundheit – Breite Mehrheit wünscht Fortsetzung

Seit Herbst 2023 stärkt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit dem Modellprogramm „Mental Health Coaches“ die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern. Parallel zur Umsetzung wurde das Programm von der Universität Leipzig evaluiert. Die Evaluation bestätigt nun den Erfolg des Programms und zeigt: die Mental Health Coaches treffen auf hohe Akzeptanz und bringen dringend benötigte Unterstützung direkt an die Schulen. Neunzig Prozent alle Beteiligten wünschen sich eine Fortsetzung des Programms.

Bundesjugendministerin Lisa Paus: „Unsere Schülerinnen und Schüler stehen heute vor enormen Herausforderungen – die Belastungen wachsen, ihre psychische Gesundheit ist stark gefordert. Die Mental Health Coaches geben ihnen nicht nur Unterstützung, sondern auch den Raum, den sie brauchen: Sie hören zu, geben Halt und zeigen Wege, wenn alles zu viel wird. Schulleitungen, Träger, die Coaches, sowie die Schülerinnen und Schüler selbst schätzen das Programm als enorm wichtig ein. Etwa 90 Prozent aller Beteiligten sprechen sich für eine Fortsetzung und Ausweitung des Programms aus. Daher ist es mehr als nur ein Appell an die nächste Regierung – es ist eine dringende Verantwortung, dieses Programm fortzusetzen und auszubauen. Die Förderung der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen braucht Priorität in unserem Land.“

Das BMFSFJ hatte zu Beginn des Schuljahres 2023/24 als Antwort auf gestiegene psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen das Programm Mental Health Coaches ins Leben gerufen. In zahlreichen Studien hatte sich gezeigt, dass der bereits zuvor feststellbare Trend zu mehr psychischen Belastungen und Erkrankungen in der jungen Generation nach dem Ende der Corona-Pandemie deutlich zugenommen hatte. Die Nachwirkungen der Pandemie, der Krieg in Europa, die Klimakrise und weitere Faktoren wirkten und wirken bis heute verstärkend. Gleichzeitig müssen Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen oft monatelang auf einen Therapieplatz warten.

Umso wichtiger sind präventive Angebote, die leicht erreichbar sind und alle ansprechen. Dementsprechend wurden die Mental Health Coaches als lebensweltorientiertes, präventives Angebot an Schulen konzipiert.

Hohe Relevanz und breite Zustimmung

Die Evaluation liefert nun fundierte Erkenntnisse über die Etablierung des Programmes, die Qualität der Angebote, die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachkräfte und die wahrgenommene Relevanz.

Dafür wurden Schulleitungen der an dem Programm beteiligten Schulen, die Mental Health Coaches als Umsetzende, Vertreterinnen und Vertreter der Trägerstrukturen (Arbeiterwohlfahrt, Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit, Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit und Internationaler Bund/freie Trägergruppe) sowie in einer Pilotstichprobe, Schülerinnen und Schülern befragt.

Wesentliche Ergebnisse der einzelnen Befragtengruppen sind:

- Die Mehrheit der Schulleitungen (80%) schätzte die Akzeptanz der Mental Health Coaches bei den Schülerinnen und Schülern als hoch ein. Über 80 Prozent lobten die Qualifikation der Coaches, rund 90 Prozent waren mit der Zusammenarbeit zufrieden. Mehr als 80 Prozent wünschten sich eine Fortsetzung des Programmes an ihrer Schule, über 90 Prozent sprachen sich für eine flächendeckende Einführung von Mental Health Coaches an Schulen aus. In einer repräsentativen Befragung von Schulleitungen ohne Mental Health Coaches gaben über 80 Prozent an, dass sie dafür Bedarf an ihrer Schule hätten.

- Die Mental Health Coaches nahmen mehrheitlich (knapp 80 Prozent) eine hohe Offenheit der Schülerinnen und Schüler gegenüber den von ihnen angebotenen Themen wahr. Ihre eigene Akzeptanz bei der Zielgruppe schätzten die allermeisten (90 Prozent) als hoch bis sehr hoch ein. Zwei Drittel gaben an, die Nachfrage nach ihren Angeboten sei hoch bis zu hoch. Genauso viele waren mit ihrer Arbeit ziemlich oder sehr zufrieden. Kritik gab es überwiegend an der zu kurzen Projektlaufzeit, viele Coaches äußerten dementsprechend den Bedarf an einer Ausweitung und festen Verankerung des Programms.

- Die Vertreterinnen und Vertreter der Träger hoben insbesondere die hohe Relevanz des Programmes und seine gute Wirksamkeit positiv hervor. Der Schulkontext wurde als niedrigschwelliger und breiter Zugang zur Prävention und Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen gelobt. Verbesserungsvorschläge betrafen insbesondere eine Verlängerung der Projektlaufzeit, verbunden mit mehr Planungssicherheit und einer Ausweitung der Angebote in der Fläche.

- Die befragten Schülerinnen und Schüler bewerteten die Angebote der Mental Health Coaches als eher gut bis sehr gut. Neun von zehn Schülerinnen und Schülern, die bereits ein Angebot wahrgenommen hatten, würden dies auch ein weiteres Mal tun.

Langfristige Perspektiven gefordert: 90% wünschen sich Fortsetzung

Aktuell sind die Mental Health Coaches bundesweit an rund 80 Standorten in etwa 125 allgemein- und berufsbildenden Schulen ab der Sekundarstufe 1 im Einsatz. Im Schuljahr 2023/24 wurden mehr als 1.000 Angebote umgesetzt, an denen knapp 40.000 Schülerinnen und Schüler teilnahmen.

Geleitet wurde die Evaluation von Prof. Dr. Julian Schmitz, der auch Mitglied im von Ministerin Paus initiierten Bündnis für die junge Generation ist. Die Förderung der psychischen Gesundheit ist ein wichtiges Thema für das Bündnis.

Prof. Dr. Julian Schmitz: „Mentale Gesundheit ist derzeit ein zentrales Thema für Schulen und Schüler:innen, doch häufig fehlen wichtige niedrigschwellige Unterstützungs- und Präventionsangebote. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass das Modellvorhaben Mental Health Coaches erfolgreich an den teilnehmenden Schulen gestartet ist und eine hohe Akzeptanz erfährt. Besonders positiv bewertet werden die zusätzlichen Personalstellen sowie die hohe Flexibilität der Mental Health Coaches. Die Mehrheit der befragten Gruppen – darunter auch Schüler:innen – spricht sich deutlich für eine Fortsetzung und Ausweitung des Modellvorhabens aus. Dabei sollte besonders darauf geachtet werden, dass das Programm mit einer längerfristigen und verlässlichen Perspektive fortgeführt wird.“

Die Finanzierung der Mental Health Coaches ist bis Ende des Schuljahres 2024/25 gesichert. Das BMFSFJ setzt sich für eine Verstetigung und Ausweitung ein, um Kinder und Jugendliche in Deutschland nachhaltig zu unterstützen.

Den vollständigen Evaluationsbericht der Universität Leipzig finden Sie hier: https://www.mental-health-coaches.de/neuigkeiten/detail/evaluation-modellprogramm-mental-health-coaches#headline

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 23.01.2025

SPD: Sozialer Wohnungsbau und Städtebauförderung gehen weiter

Der Haushaltschuss hat in seiner letzten Sitzung die Mittel für den sozialen Wohnungsbau und für die Städtebauförderung freigegeben. Damit erhalten Kommunen und Länder die notwendige Planungssicherheit.

„Die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus gehörte zu den Schwerpunkten der Wohnungspolitik der SPD. Auch wenn es bislang keinen Haushalt 2025 gibt, hat der Haushaltsausschuss mit seinem Beschluss dafür gesorgt, dass der bezahlbare Wohnraum weiter massiv unterstützt werden kann. Bundesseitig stehen damit 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung, die durch die Mittel der Länder um mindestens die gleiche Höhe aufgestockt werden.

Ähnliches gilt für die Städtebauförderung. Auch sie wird nach Freigabe der Mittel durch den Haushaltsausschuss in Rekordhöhe von 790 Millionen Euro in 2025 zur Verfügung stehen. Damit bleibt eine zentrale Leistung des Bundes zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur, der Zentren und Quartiere erhalten. Eine gute Entscheidung für die Städte und Gemeinden im Land.“

Quelle: Pressemitteilung SPD-Bundestagsfraktion vom 31.01.2025

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: FDP und Union verschärfen den Fachkräftemangel durch gescheitertes Aufstiegs-BAföG

Nachdem die Reform des Aufstiegs-BAföG wegen Union und FDP nicht zustande kommen kann erklären Maria Klein-Schmeink, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, und Dr. Anja Reinalter, Sprecherin für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung:

Während Unternehmen verzweifelt nach qualifizierten Fachkräften suchen, setzen FDP und CDU die überfällige Reform des Aufstiegs-BAföG in den Sand. Obwohl wir zu weitreichenden Kompromissen bereit waren, nutzten FDP und CDU die Modernisierung der beruflichen Weiterbildungsförderung für parteipolitische Spielchen – und ließen unsere Angebote zu Verhandlungen unbeantwortet. Das ist sehr verwunderlich, schließlich wurde die Reform im BMBF unter FDP-Führung erarbeitet. Union und FDP geht es hier ganz offensichtlich nicht um die Sache.

Knapp 200.000 Weiterbildungen wurden in 2023 mit dem Aufstiegs-BAföG gefördert. Der Entwurf war beschlussreif und hätte konkrete Verbesserungen gebracht. Das Aus ist verantwortungslos gegenüber tausenden Menschen, die auf bessere Aufstiegschancen warten, und richtet der Wirtschaft leichtfertig weiteren Schaden an.

Bei allem Ärger und großer Enttäuschung bleiben wir Grüne dran. Wir brauchen mehr Menschen, die sich weiterbilden, und dafür eine bessere Förderung, zu der mehr Menschen Zugang haben.

Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 30.01.2025

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Einigung beim Mutterschutz nach Fehlgeburten

Zur Einigung beim Mutterschutz nach Fehlgeburten erklären Franziska Krumwiede-Steiner, Bündnis 90/Die Grünen, Sarah Lahrkamp, SPD-Fraktion, und Silvia Breher, CDU/CSU-Bundestagsfraktion:

In dieser Sitzungswoche wird im Deutschen Bundestag fraktionsübergreifend der Mutterschutz bei Fehlgeburten verabschiedet. Es lagen zwei Gesetzesentwürfe vor – einer von CDU/CSU und einer von SPD und Grünen -, die das gleiche Ziel verfolgten und sich nur minimal unterschieden. Wir haben uns entschieden, den Gesetzentwurf von CDU/CSU zu verabschieden. Mit diesem Gesetz wird eine Schutzlücke geschlossen: Frauen, die eine Fehlgeburt vor der 24. Schwangerschaftswoche erlitten, mussten sich bisher aktiv um eine Krankschreibung bemühen – mitunter ohne Garantie, diese auch zu erhalten. Durch die geplante Staffelung des Mutterschutzes ab der 13. Schwangerschaftswoche wird den körperlichen und seelischen Belastungen von Frauen in dieser Situation besser Rechnung getragen und Frauen in einer so schwierigen Lebenslage gezielt unterstützt.

Franziska Krumwiede-Steiner, Mitglied im Familienausschuss für Bündnis 90/Die Grünen:

Für viele Frauen zerbricht bei einer Fehlgeburt eine Welt. Es ist ein Erfolg, dass wir uns als Frauen fraktionsübergreifend zusammengeschlossen haben, um einen gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten zu beschließen. Als Bündnisgrüne ist uns dabei besonders wichtig, dass wir damit die Lücke im Mutterschutzgesetz heilen und das Thema aus der Tabuzone holen. Jede dritte Frau in Deutschland ist betroffen und jede Fehlgeburt ist individuell. Frauen können fortan selbstbestimmt entscheiden, ob sie sich mit Mutterschutzleistungen körperlich und seelisch erholen, sich krankschreiben lassen oder weiterarbeiten.

Sarah Lahrkamp, Mitglied im Familienausschuss und Kinderbeauftragte der SPD-Fraktion:

Der Mutterschutz nach Fehlgeburten wird noch in dieser Legislaturperiode Realität. Frauen müssen in einer emotional und körperlich belastenden Situation nicht mehr um eine Krankschreibung bitten, sondern erhalten endlich einen gesetzlichen Anspruch auf die dringend benötigte Regenerationszeit. Diese gemeinsame Initiative aus der Mitte des Parlaments ist ein guter Tag für Frauenrechte und ein starkes Signal für unsere demokratische Kultur – sie zeigt, dass fraktionsübergreifend etwas Gutes gelingen kann.

Silvia Breher, familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:

Mit dem gestaffelten Mutterschutz nach einer Fehlgeburt und der fraktionsübergreifenden Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf haben wir einen wichtigen frauenpolitischen Meilenstein erreicht. Künftig soll es einen Mutterschutz nach einer Fehlergeburt ab der 13. Schwangerschaftswoche geben. Wir knüpfen damit an das mutterschutzrechtliche Kündigungsverbot, das nach einer Fehlgeburt ab der 13. Schwangerschaftswoche gilt, an. Eine Frau, die ihr Kind still geboren hat, muss sich insofern nicht mehr um eine Krankschreibung bemühen. Sie bekommt einen Schutzraum, um diesen schweren Verlust verarbeiten zu können.

Quelle: Pressemitteilung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 29.01.2025

FDP: Gestaffelter Mutterschutz unterstützt Frauen nach Fehlgeburten

Zur Einigung über die Einführung eines gestaffelten Mutterschutzes bei Fehlgeburten erklärt die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Gyde Jensen:

„Eine empathische und bedarfsgerechte Unterstützung von Frauen nach Fehlgeburten muss in einer modernen Gesellschaft selbstverständlich sein. Mit der fraktionsübergreifenden Verabschiedung eines gestaffelten Mutterschutzes ab der 13. Schwangerschaftswoche schaffen wir endlich die politischen Rahmenbedingungen dafür. Ein derart traumatisches Erlebnis, das oft langanhaltende Folgen für die betroffenen Frauen und die Familien hat, erfordert nicht nur Zeit für die persönliche Verarbeitung, sondern auch den Zugang zu professioneller und umfassender Nachsorge. Für uns Freie Demokraten gilt: Keine Frau soll nach einer Fehlgeburt sofort wieder arbeiten müssen. Die dadurch entstehenden Mehrbelastungen sind überschaubar und für unsere Gesellschaft ohne Weiteres tragbar.“

Quelle: Pressemitteilung Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag vom 29.01.2025

Bundestag: Regierung: Armutsrisikoquote kann Armut nicht messen

Armut ist ein komplexes und vielschichtiges Phänomen, das sich einer eindeutigen und einfachen Messung entzieht. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/14826) auf eine Kleine Anfrage (20/14509) der Gruppe Die Linke. Oft werde in der Diskussion um das Ausmaß von Armut die sogenannte Armutsrisikoquote (ARQ) herangezogen. Diese messe den Anteil der Bevölkerung mit einem Nettoäquivalenzeinkommen unterhalb von 60 Prozent des mit der neuen OECD-Skala gewichteten Medianeinkommens (sogenannte Armutsrisikoschwelle). „Die ARQ misst aber keine Armut, sondern ist eine statistische Maßgröße für die Einkommensverteilung. Sie liefert insbesondere keine Information über individuelle Bedürftigkeit. Ihre Höhe hängt unter anderem von der zugrundeliegenden Datenbasis, der Bezugsgröße (50, 60 oder 70 Prozent des mittleren Einkommens), dem regionalen Bezug und der Gewichtung der Haushaltsmitglieder bei der Bestimmung des Nettoäquivalenzeinkommens ab. Der Indikator ist insbesondere für Teilpopulationen sehr volatil und kann je nach Datenquelle unterschiedlich ausfallen“, schreibt die Regierung weiter. Sie verweist außerdem darauf, dass aktuelle Daten zur Einkommens- und Vermögensverteilung voraussichtlich im Sommer 2025 mit der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe zur Verfügung gestellt werden.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 74 vom 05.02.2025

Bundestag: Bundesrat: Arbeitsmarkt schneller für Asylbewerber öffnen

Asylbewerbern soll nach dem Wille den Bundesrates grundsätzlich bereits nach drei Monaten der Zugang zum regulären Arbeitsmarkt eröffnet werden. Wie der Bundesrat in einem Gesetzentwurf „zur frühzeitigen Integration von Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt“ (20/14729) ausführt, ist die Bundesrepublik „durch die unkontrollierte Zuwanderung bei der Aufnahme und Integration von Geflüchteten in allen Bereichen an ihrer Belastungsgrenze angelangt“. Gleichzeitig trügen Migranten als Menschen und als Fach- und Arbeitskräfte zur Vielfalt und zum Wohlstand des Landes bei.

Um Asylbewerbern frühzeitig gesellschaftliche Teilhabe durch Arbeitsmarktintegration zu ermöglichen und einen weiteren Anstieg der finanziellen Belastungen durch Asylbewerberleistungen zu vermeiden, sei es neben wirksamen Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration notwendig, arbeitsfähige Asylbewerber möglichst frühzeitig in Arbeit zu bringen, heißt es in der Vorlage weiter. Neben dem Wunsch von Asylbewerbern, schnell am Arbeitsleben teilhaben zu dürfen, erwarte auch die Migrationsgesellschaft, „dass diejenigen, die in Deutschland ein Asylverfahren durchlaufen und Solidarität erfahren, arbeiten“.