AUS DEM ZFF

Save the Date: Fachtagung „Care, Arbeit, Zukunft: Wer kümmert sich morgen und wie wird´s gerecht?“

Save the Date

Fachtagung:

„Care, Arbeit, Zukunft: Wer kümmert sich morgen und wie wird´s gerecht?“

Termin: 22. Mai 2025

Das politische Pendel schlägt um – wir erleben erneut einen Aufwind reaktionärer und neoliberaler Strömungen. Somit wird auch wieder ein neues Bild auf die Arbeitnehmer*innen der Zukunft geworfen: Um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu erhöhen und die wirtschaftliche Dynamik zu fördern, sollen mehr Menschen wieder Vollzeit erwerbsarbeiten. Gleichzeitig erleben wir, wie der Rotstift angesetzt wird und sozialstaatliche Leistungen, Infrastrukturangebote und Auszeiten für Care-Aufgaben schleichend abgebaut werden. Obwohl schon heute immer mehr Menschen mit Mehrfachbelastungen jonglieren und darum kämpfen, sowohl den Anforderungen des Berufs als auch denen der Familie gerecht zu werden. Abgesehen von den gesundheits-, gleichstellungs- und sozialpolitischen Risiken, die diese Entwicklungen zweifellos mit sich bringen, stellt sich die Frage, wer dann die Kinder- und Altenbetreuung übernimmt und wo noch Zeit für die Selbstfürsorge bleibt? Wird es weiterhin Förderungen geben, um Erwerbsarbeit wegen Care-Aufgaben zu reduzieren? Eines steht für uns fest: Die Zukunft der Fachkräftegewinnung hängt davon ab, wie gut wir Familie, Pflege und Beruf vereinbaren – damit Erwerbsarbeit um das Familienleben herum organisiert wird und nicht umgekehrt.

Gemeinsam mit Expert*innen wie Prof. Dr. Alexandra Scheele (Uni Bielefeld), Prof. Dr. Jonas Hagedorn (Theologische Fakultät Paderborn), Almut Schnerring (Autorin und Journalistin), Hanna Völkle (EAF Berlin), Dr. Anna Saave (Uni Freiburg), Dr. Judith Adamczyk (AWO Bundesverband) und vielen anderen wollen wir daher in unterschiedlichen Formaten u.a. der Frage nachgehen, wie die Wertschätzung und geschlechtergerechte Aufteilung von Care-Zeiten in einer sich verändernden Arbeitswelt verbessert werden kann und welche politischen Schritte notwendig sind, um unsere Zukunft nachhaltig zu gestalten und Auszeiten nicht zu einem Luxusgut werden zu lassen.

Merken Sie sich den Termin vor und leiten Sie diese Einladung gern weiter. Weitere Details zu Programm und Anmeldung folgen in Kürze. Wir freuen uns auf den Austausch!

Gefördert vom

Gemeinsamer Appell für notwendige Reformen: Zeitgemäßes Familienrecht in den Koalitionsvertrag!

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU/CSU haben begonnen. Die letzte Bundesregierung hat viel versprochen und intensiv über eine Reform des Familienrechts diskutiert, konnte diese jedoch nicht mehr umsetzen. Wir – 21 Verbände aus der Zivilgesellschaft – haben den bisherigen Prozess aktiv begleitet und blicken ambivalent auf sein vorzeitiges Ende: Neben einigen kritischen Aspekten gab es viele positive Ansätze.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU/CSU haben begonnen. Die letzte Bundesregierung hat viel versprochen und intensiv über eine Reform des Familienrechts diskutiert, konnte diese jedoch nicht mehr umsetzen. Wir – 21 Verbände aus der Zivilgesellschaft – haben den bisherigen Prozess aktiv begleitet und blicken ambivalent auf sein vorzeitiges Ende: Neben einigen kritischen Aspekten gab es viele positive Ansätze.

Jetzt ist es entscheidend, wichtige Reformen weiter voranzubringen. Wir fordern mit Nachdruck, dass die bereits vielfach anerkannten Reformbedarfe nicht noch einmal vertagt werden. Unser Appell an die Verhandelnden: Nehmen Sie die folgenden zentralen, verbändeübergreifenden Konsenspunkte in den Koalitionsvertrag auf! Diese konzentrieren sich insbesondere auf überfällige Reformen im Familien- und Familienverfahrensrecht, die den Gewaltschutz und das Unterhaltsrecht im Fokus haben.

Nehmen Sie in den Koalitionsvertrag auf, dass …

… der Gewaltschutz gesetzlich im Sorge- und Umgangsrecht verankert wird

„Im Falle von Gewalt gegenüber dem Kind und bei Partnerschaftsgewalt darf ein gemeinsames Sorgerecht regelmäßig nicht in Betracht kommen. Im Falle von häuslicher Gewalt und Partnerschaftsgewalt muss vermutet werden, dass der Umgang mit dem gewaltausübenden Elternteil in der Regel nicht dem Kindeswohl dient. Von gewaltbetroffenen Elternteilen kann nicht verlangt werden, ihre Schutzinteressen zu gefährden, um die Wohlverhaltenspflicht zu erfüllen“, so die Verbände.

… der Schutz von gewaltbetroffenen Personen im familiengerichtlichen Verfahren verbessert wird

„Besondere Vorschriften bei Anhaltspunkten für Partnerschaftsgewalt müssen im Familienverfahrensrecht verankert werden, damit kein Hinwirken auf Einvernehmen, keine gemeinsamen Gespräche und getrennte Anhörungen in Gewaltfällen selbstverständlich werden. Zur Umsetzung der Istanbul-Konvention braucht die Praxis im Gesetz konkrete Hinweise auf das gebotene Vorgehen. Gute Ansätze aus dem Referentenentwurf der letzten Legislaturperiode sollten hier aufgegriffen und ausgebaut werden“, stellen die Verbände heraus.

… die Gleichwertigkeit aller Betreuungsmodelle sowohl im Familienrecht des BGB als auch bei der Regelung der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung im SGB VIII deutlich wird und die Beratungslandschaft gestärkt wird

„Wir setzen uns für eine ergebnisoffene Beratung ein, die Eltern auch bei rechtlichen und finanziellen Fragen von Sorge- und Betreuungsvereinbarungen weiterhelfen kann. Es ist unerlässlich, dafür die Ressourcen der Beratungslandschaft zu stärken und für entsprechende Qualifizierungen zu sorgen, deren Neutralität gesichert sein muss. Das Wechselmodell als Leitbild einzuführen, lehnen wir entschieden ab. Das darf auch nicht durch die Hintertür des Unterhaltsrechts oder sonstiger Regelungen geschehen“, führen die Verbände aus.

… Unterhaltsregeln für alle Betreuungsmodelle gesetzlich verankert werden

„Die unterhaltsrechtlichen Folgen für alle Betreuungsmodelle sollen als Stufenmodell ausgestaltet und im Gesetz festgeschrieben werden“, sind sich die Verbände einig.

… hierbei das Unterhaltsrecht so reformiert wird

- dass die Schwelle für den Beginn eines asymmetrischen Wechselmodells neben dem zeitlichen Kriterium die Verantwortungsübernahme berücksichtigt und eine ausreichende Entlastung im Alltag abbildet. Diesen Anforderungen wurde die in der letzten Legislaturperiode diskutierte Schwelle von 29 Prozent Mitbetreuung inklusive der Ferien bei Weitem nicht gerecht

- dass das Existenzminimum des Kindes in beiden Haushalten in keinem Fall unterschritten wird

- dass wechselbedingte Mehrkosten berücksichtigt werden

- dass Übergangsfristen eingeführt werden, wenn durch den Wechsel in ein anderes Betreuungsmodell neue Erwerbsobliegenheiten entstehen.

„Alleinerziehende, die bereits jetzt besonders häufig von Armut bedroht oder betroffen sind, dürfen durch eine Reform des Unterhaltsrechts in keinem der unterschiedlichen Betreuungsmodelle finanziell noch weiter unter Druck geraten“, heben die Verbände hervor. „Bestehende Lebensrealitäten müssen im Blick bleiben. Die Förderung einer fairen Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit muss bereits vor Trennung und Scheidung erfolgen. Dafür machen wir uns weiterhin stark.“

… die Stimme der Kinder und das Kindeswohl im Mittelpunkt steht

„Oberster Maßstab für Reformen im Kindschafts- und Unterhaltsrecht muss das Kindeswohl sein. Im Zweifel müssen die Interessen der Erwachsenen dahinter zurücktreten“, betonen die Verbände.

Die unterzeichnenden Verbände stehen auch in der neuen Legislaturperiode für fachlichen Austausch zur Verfügung, um die Reform im Sinne der Familien weiter voranzubringen.

Die unterzeichnenden Verbände sind:

Arbeitsgemeinschaft Interessenvertretung Alleinerziehender (AGIA)

Alltagsheld:innen

AWO Bundesverband e. V.

Der Kinderschutzbund Bundesverband e.V.

Deutscher Frauenrat e.V.

Deutscher Juristinnenbund e. V. (djb)

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. (Der Paritätische)

Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. Fachverband für Psychologische Beratung und Supervision (EKFuL)

evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V.

Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung gGmbH

Fair für Kinder e.V.

Familienbund der Katholiken (FDK), Bundesverband

Frauenhauskoordinierung e. V.

SHIA e.V.

SOLOMÜTTER gUG (haftungsbeschränkt)

Sozialdienst katholischer Frauen Gesamtverein e.V.

Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e. V.

Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V.

Wellcome gGmbH

Zukunftsforum Familie e. V.

Quelle: Pressemitteilung Zukunftsforum Familie e. V. vom 18.03.2025

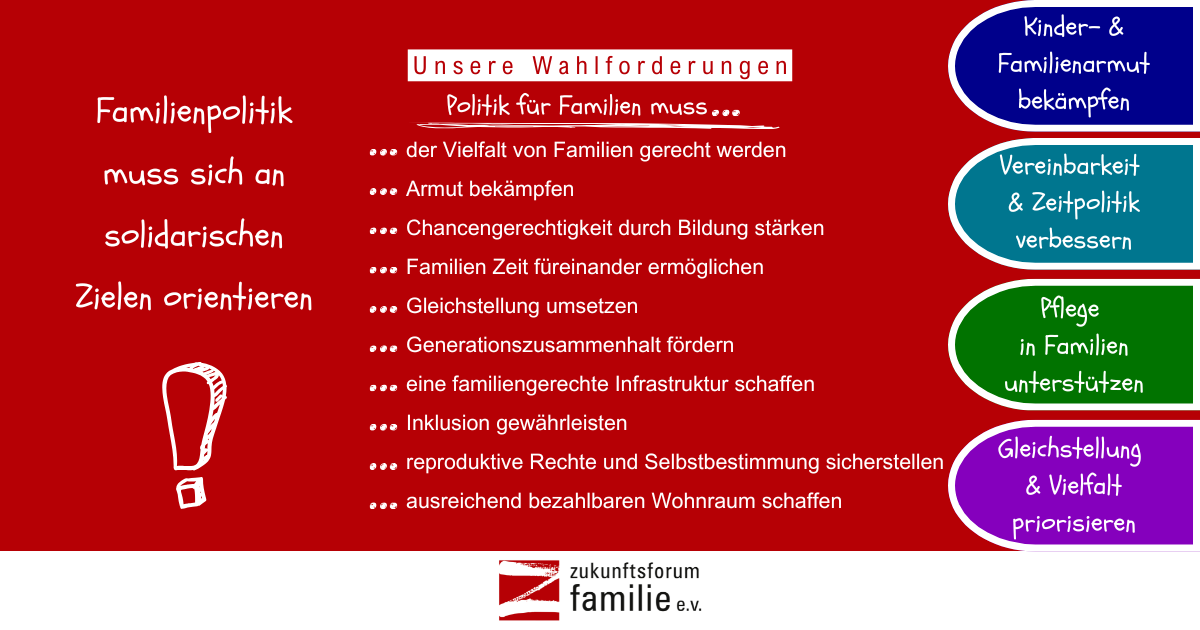

Gemeinsamer Appell Qualität in der frühen Bildung

Gleichwertige Lebensverhältnisse sind ein erklärtes Ziel des Grundgesetzes – der Bund darf sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Investitionen in die heranwachsende Generation sichern die Zukunft. Hochwertige und bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung stärkt Gesellschaft und Familien. Das ZFF unterstützt daher mit vielen weiteren Organisationen den Appell des Kita-Qualitätsbündnisses an die Beteiligten der Koalitionsverhandlungen. Kitas haben den Auftrag, Bildung, Betreuung und Erziehung ganzheitlich zu gestalten und Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu begleiten. Dafür braucht es ein verlässliches Unterstützungssystem.

Den Link zum Appell: Bündnis-Appell.pdf

Die PM des Kita Qualitätsbündnisses finden Sie hier: https://awo.org/pressemeldung/awo-gew-ktk-appell-fruehe-bildung/

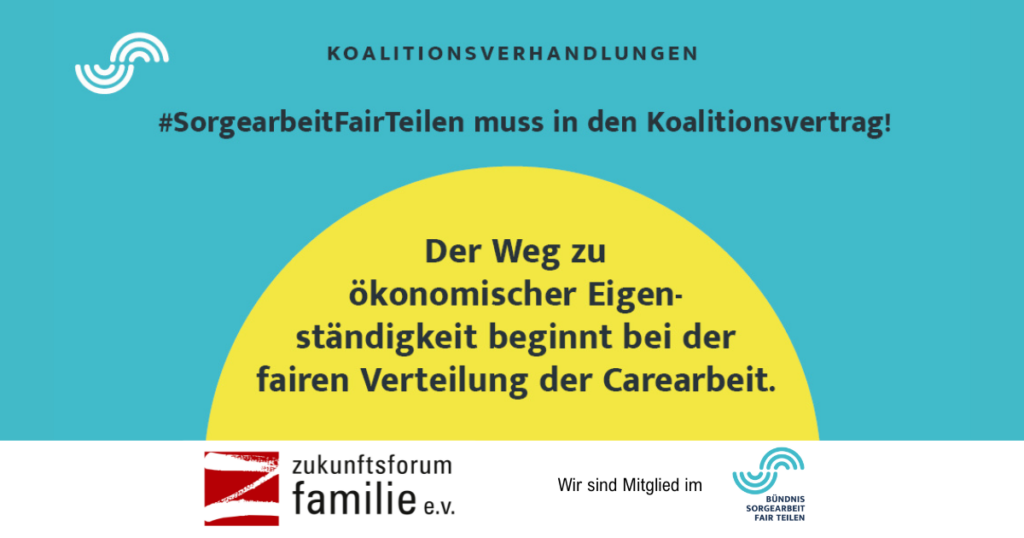

Ökonomische Eigenständigkeit stärken – faire Verteilung von Sorgearbeit im Koalitionsvertrag verankern!

Das Bündnis Sorgearbeit fair teilen fordert von den künftigen Koalitionspartnern einen gleichstellungspolitischen Aufbruch für die faire Verteilung unbezahlter Sorgearbeit: Um die Erwerbstätigkeit von Frauen zu stärken, müssen die verhandelnden Parteien die Übernahme von Sorgeverantwortung durch Männer fördern.

Die 32 Mitgliedsorganisationen des Bündnisses Sorgearbeit fair teilen fordern, die gerechte Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern als eigenständiges Ziel im Koalitionsvertrag zu verankern und konkrete Maßnahmen zur Schließung der Sorgelücke zu vereinbaren.

Wer Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen will, muss bei der gerechten Verteilung unbezahlter Sorgearbeit ansetzen. Die gesellschaftlichen Strukturen in Deutschland haben die ungleiche Aufteilung von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Sorgearbeit zur Folge. Frauen haben dadurch im Vergleich zu Männern geringere Einkommen und Vermögen, weniger wirtschaftliche und politische Macht sowie ein deutlich höheres Armutsrisiko.

Die Bündnismitglieder fordern, sechs Maßnahmen für die partnerschaftliche Verteilung unbezahlter Sorgearbeit im Koalitionsvertrag zu verankern, mit finanziellen Mitteln zu hinterlegen und in der nächsten Legislaturperiode endlich umzusetzen:

- 10 Tage Freistellung für Väter bzw. zweite Elternteile nach der Geburt eines Kindes mit vollem Entgeltersatz

- Partnerschaftliche Ausgestaltung des Elterngeldes

- Bezahlte Freistellungen für informelle Pflege

- Abschaffung der Lohnsteuerklasse V und Individualbesteuerung für alle

- Öffentliche Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen

- Schaffung von Rahmenbedingungen für geschlechtergerechte und sorgeorientierte Arbeitszeitmodelle

Die faktische Umsetzung der Gleichstellung der Geschlechter ist zentral für die Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft – und angesichts zunehmender demokratiefeindlicher Tendenzen von entscheidender Bedeutung.

Der vollständige Appell zu den Koalitionsverhandlungen 2025 ist hier zu finden: https://www.zukunftsforum-familie.de/wp-content/uploads/BSFT-Appell-Koalitionsverhandlungen-2025.pdf

Das zivilgesellschaftliche Bündnis Sorgearbeit fair teilen setzt sich für die geschlechtergerechte Verteilung unbezahlter Sorgearbeit im Lebensverlauf ein. Seine 32 Mitgliedsverbände haben sich zum Ziel gesetzt, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft für den Gender Care Gap und seine Auswirkungen zu sensibilisieren und sich für die Schließung der Sorgelücke einzusetzen.

Weitere Informationen:

Website: www.sorgearbeit-fair-teilen.de

Instagram: @buendnis_sorgearbeit

Dem Bündnis gehören an:

|

|

Quelle: Zukunftsforum Familie e. V. vom 14.03.2025

Verhütung: sicher, zugänglich und geschlechtergerecht!

ZFF unterstützt als Erstunterzeichnerin die Petition von Better Birth Control e.V. und pro familia, die zum Weltfrauentag gestartet wurde

Better Birth Control e.V. und pro familia fordern anlässlich des Internationalen Frauentags kostenfreie Verhütungsmittel für alle Menschen. Jede*r sollte die Möglichkeit haben, sich unabhängig vom Geld für ein Verhütungsmittel zu entscheiden, das am besten zur eigenen Lebenssituation passt. Krankenkassen sollen die Kosten für Verhütungsmittel übernehmen – für alle, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Einkommen. Bisher übernehmen in Deutschland die Krankenkassen lediglich bis zum 22. Lebensjahr die Kosten für verschreibungspflichtige Verhütungsmittel, nicht-verschreibungspflichtige Verhütungsmittel wie Kondome sind ausgeschlossen. Die Wahl eines Verhütungsmittels darf keine Frage des Geldbeutels sein! Die Konsequenzen? Sorgen beim Sex, mehr ungewollte Schwangerschaften, gesundheitliche Probleme und steigende Raten sexuell übertragbarer Krankheiten. Diese Ungleichheit kostet die Gesellschaft mehr, als es kosten würde, Verhütung für alle frei verfügbar zu machen. Deshalb braucht es eine kostenlose Verhütung für alle – vor allem, nachdem die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen vorerst gescheitert ist! Gleichzeitig müssen weitere Verhütungsmittel für Männer* verfügbar sein. Nicht-binäre und trans* Personen benötigen ebenfalls diskriminierungsfreien Zugang zu Verhütung.

Better Birth Control und pro familia fordern die Bundesregierung auf, in dieser Legislaturperiode Verantwortung zu übernehmen, Verhütung kostenlos zu machen und für alle besser zu regeln.

Link zur Petition: innn.it/kostenlose-verhuetung

Büro in zivilgesellschaftlicher Büro-WG in Berlin-Kreuzberg frei

Wir, das Zukunftsforum Familie e.V. und das Bundesjugendwerk der AWO e.V., suchen eine dritte Mietpartei für unsere Bürogemeinschaft in Berlin-Kreuzberg. Ideal wäre eine Organisation oder Initiative aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich, die unser gemeinschaftliches Arbeitsumfeld bereichert.

Das bieten wir:

- Bürofläche: Ein 14 m² großes Büro mit großen Fenstern und Blick in den Hinterhof

- Gemeinschaftsräume: Ein Besprechungsraum, eine Teeküche und zwei Badezimmer/Toiletten

- Ausstattung: Nutzung des Druckers und weiterer Büroinfrastruktur möglich

- Lage: Michaelkirchstr. 17/18, 10179 Berlin-Kreuzberg, ca. 10 Minuten Fußweg von den S-&U-Bahnhöfen Heinrich-Heine-Straße und Jannowitzbrücke

Mietkonditionen:

- Warmmiete: ca. 650 – 800 € / Monat, abhängig von konkretem Nutzungsbedarf sowie Anzahl der nutzenden Personen (inkl. Nutzung der Gemeinschaftsräume, exkl. Internet/Telefon etc.)

- Verfügbarkeit: frühestens ab 1. Juli 2025 bzw. nach Absprache

- Mietdauer: vorläufig befristet bis 30.06.2027 mit Option auf Verlängerung

Falls ihr Interesse habt, freuen wir uns über eure Rückmeldung! Die Anzeige kann gern weitergeleitet werden.

Kontakt: schwab@zukunftsforum-familie.de und/oder sarina.brauer@bundesjugendwerk.de

SCHWERPUNKT I: Internationaler Frauentag

SPD: Für den Fortschritt bei der Gleichstellung

Für mehr Gleichstellung und gegen frauenfeindliche Gesinnungen – darum geht es am Weltfrauentag 2025. Fortschritte in diesen Bereichen ergeben sich nicht von selbst, sondern müssen Stück für Stück erkämpft und mit politischem Willen hinterlegt werden. Die SPD-Bundestagsfraktion will nicht nur drohende Rückschritte und Stagnation in diesem Bereich verhindern, sondern nach vorne gehen.

Leni Breymaier, frauenpolitische Sprecherin:

„Für Gleichstellung ist eine paritätische Repräsentanz von Frauen essenziell. Im Bundestag sind Frauen aktuell mit nur einem Drittel stark unterrepräsentiert. Im Vergleich zu den vergangenen Legislaturperioden ist ihr Anteil gar rückläufig. Diese Entwicklung verdeutlicht erneut: Von alleine passiert nichts. Wir brauchen ein Paritätsgesetz, das Parität im Parlament nicht nur befördert, sondern auch verbindlich macht. Ein solches Gesetz ist kein Selbstzweck, sondern setzt elementare Ziele von Repräsentanz und Teilhabe um, zu denen sich Deutschland in Artikel 3 des Grundgesetzes verpflichtet hat.

Wie wichtig Parität ist, zeigt sich vor allem auch dort, wo über Dinge entschieden wird, die Frauen in besonderer Weise betreffen. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass das Recht von Frauen auf reproduktive Selbstbestimmung gestärkt und Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert werden. Die aktuelle Regelung im Strafgesetzbuch ist nicht nur unzeitgemäß und wird von weit über 70 Prozent der Bevölkerung abgelehnt, sondern führt auch zu einer schlechten Versorgungslage von ungewollt schwangeren Frauen. Es gilt dies nun endlich zu ändern.“

Josephine Ortleb, zuständige Berichterstatterin:

„Weltweit bedrohen politisch Rechte hart erkämpfte Frauenrechte. Das dürfen wir hier in Deutschland und international nicht zulassen. Frauenrechte sind Menschenrechte und es bleibt unsere Aufgabe, für die Verbesserung der Lebensrealitäten von Frauen zu kämpfen, ohne Kompromisse bei den bereits erzielten Erfolgen zu riskieren. Bildung und Betreuung betreffen Frauen und Familien in diesem Land unmittelbar. Es ist wichtig und gut, dass wir nun in diesem Bereich hohe Summen investieren und genau dort Verbesserungen erreichen, wo sie gebraucht werden. Gleichstellungspolitische Errungenschaften wie zum Beispiel das Elterngeld als ‚nice to have‘ zu diskreditieren, wie es der Chef des ifo Instituts, Clemens Fuest, zu Beginn der Frauentagswoche getan hat, geht jedenfalls in die völlig falsche Richtung.“

Quelle: Pressemitteilung SPD-Bundestagsfraktion vom 07.03.2025

AWO: Zum Internationalen Frauentag und Equal Pay Day: AWO fordert Verteilungsgerechtigkeit für echte Geschlechtergerechtigkeit

Geschlechtergerechtigkeit und ökonomische Gleichstellung sind untrennbar miteinander verbunden. Anlässlich des Internationalen Frauentags und des Equal Pay Days fordert die Arbeiterwohlfahrt (AWO) die Bundesregierung auf, Frauen- und Gleichstellungspolitik zur Priorität zu machen und Geschlechtergerechtigkeit durch eine gerechte Verteilung von Ressourcen aktiv voranzubringen. Solange die Sorgearbeit finanziell nicht anerkannt und Erwerbsarbeit von Frauen systematisch geringer geschätzt wird, bleibt echte Gleichberechtigung unerreichbar, so der Verband. Dazu erklärt Kathrin Sonnenholzner, Präsidentin der Arbeiterwohlfahrt:

„In einem gesellschaftlichen und politischen Klima, das zunehmend rechts-konservativ und antifeministisch geprägt ist, braucht es den klaren politischen Willen, Geschlechtergerechtigkeit durchzusetzen. Dazu müssen insbesondere die Perspektiven von Frauen in der Politik angemessen berücksichtigt werden. Angesichts des gesunkenen Frauenanteils im Parlament, der derzeit nur knapp ein Drittel der Abgeordneten ausmacht, ist dies eine besondere Herausforderung“, erklärt Sonnenholzner.

Die wirtschaftliche Benachteiligung von Frauen ist eine der großen Hürden für Gleichstellung. Frauen sind überdurchschnittlich häufig in systemrelevanten, aber schlecht vergüteten Berufen tätig, die Bezahlung ist zudem ungleich. Zwar ist der Gender Pay Gap nach vier Jahren Stagnation um zwei Prozentpunkte auf 16 % gesunken, doch bleibt Deutschland mit diesem Wert hinter dem europäischen Durchschnitt von 13 % zurück.

Diese Ungleichheit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis struktureller Rahmenbedingungen: Frauen leisten den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit für Kinder und pflegebedürftige Angehörige. Eine unzureichende Betreuungsinfrastruktur zwingt viele Frauen in Teilzeit oder Minijobs, während steuerliche Fehlanreize wie das Ehegattensplitting tradierte Rollenbilder festigen – mit massiven Folgen für wirtschaftliche Unabhängigkeit, Karrierechancen und Rente von Frauen.

„Wer über Frauenrechte spricht, muss auch über faire Löhne, eine gerechte Verteilung und finanzielle Absicherung von Sorgearbeit sowie eine Reform der Steuer- und Sozialpolitik sprechen. Die Politik ist gefordert, strukturelle Benachteiligungen konsequent abzubauen und endlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, die echte Geschlechtergerechtigkeit und Wahlfreiheit in der Gestaltung von Erwerbs- und Sorgearbeit ermöglichen“, so Sonnenholzner, „Ohne Equal Pay gibt es keine Gleichstellung. Es ist Zeit zu handeln.“

Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 06.03.2025

DGB: Jetzt in Gleichstellung investieren!

Der Equal Pay Day findet in diesem Jahr am 7. März und damit direkt vor dem Internationalen Frauentag statt. Aus diesem Anlass macht der Deutsche Gewerkschaftsbund erneut auf die immer noch 16-prozentige Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen aufmerksam. Es bleibt viel zu tun, um die Lohnlücke weiter zu schließen. Durchschnittlich 4,10 Euro brutto in der Stunde weniger erhalten Frauen als Männer für ihre Arbeit. Bei einer Gewerkschaftsaktion vor dem Brandenburger Tor forderte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack die künftige Bundesregierung auf, mehr in Gleichstellung zu investieren:

„Auch in diesen Zeiten bleibt es grundgesetzlich verbriefter Auftrag der Bundesregierung, die Gleichstellung von Frauen und Männern durchzusetzen. Unverzichtbar sind Investitionen in die Infrastruktur: Bedarfsdeckende Angebote für Kinderbetreuung und mehr Unterstützung bei der häuslichen Pflege sind notwendig, um Frauen mehr Erwerbsarbeit zu ermöglichen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dafür sollte der Bund die Länder dauerhaft stärker finanziell unterstützen. Damit Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen partnerschaftlich verteilt werden kann, braucht es weitere Maßnahmen, wie die Einführung von zehn Tagen bezahlter Freistellung für Väter und zweite Elternteile nach der Geburt eines Kindes sowie ein höheres Elterngeld. Und natürlich müssen Frauen gerecht bezahlt werden: Als eine erste Maßnahme sollte die künftige Bundesregierung deswegen die EU-Entgelttransparenzrichtline vollständig in nationales Recht umsetzen, damit Entgeltdiskriminierung auf betrieblicher Ebene in Zukunft aufgedeckt und beseitigt wird.“

Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft:

„Die Ungleichheit in der Bezahlung zwischen Frauen und Männern macht nicht vor dem öffentlichen Dienst Halt. In drei Bundesländern werden Grundschullehrkräfte immer noch schlechter eingruppiert und damit bezahlt, als Lehrkräfte an anderen Schulformen – und an Grundschulen arbeiten mit 90 Prozent die meisten Frauen. An Grundschulen gibt es zudem deutlich weniger Karrieremöglichkeiten als an anderen Schulformen. Unsere Besoldungs- und Tarifpolitik wird so auch zur Gleichstellungspolitik. In vielen Bundesländern war die GEW damit erfolgreich und hat durchgesetzt, dass der Grundsatz ‚kleine Kinder, kleines Geld‘ nicht länger gültig ist. 13 von 16 Bundesländer haben sich auf Druck der GEW hin auf den Weg gemacht, Grundschullehrkräfte endlich genauso einzugruppieren, wie die Lehrkräfte an anderen Schulformen. Die drei verbleibenden Bundesländer Bayern, Rheinland-Pfalz und das Saarland müssen jetzt liefern!“

Michael Vassiliadis, IG BCE-Vorsitzender:

„Es ist ein mittelalterlich anmutendes Verständnis von Geschlechtergleichheit, das bis heute in vielen Bereichen unserer Gesellschaft erkennbar ist. Potenziale werden verschenkt, Gerechtigkeit und Gleichheit als zentrale Prinzipien unseres Grundgesetzes täglich verletzt. Dass wir bei gleicher Arbeit noch immer einen Unterschied von 16 Prozent zwischen Männern und Frauen messen, ist ein Skandal, den die deutschen Gewerkschaften niemals hinnehmen werden und laut und stark bekämpfen. Das wichtigste und erfolgreichste Gegenmittel gegen ungleiche Bezahlung sind Tarifverträge und somit Tarifbindung. In der Chemie haben wir damit den Gender Pay Gap auf 7 Prozent reduziert. Das ist besser als in allen Bereichen ohne Tarifverträge, aber weiterhin viel zu hoch. In Unternehmen mit starker Mitbestimmung und einer Kultur der Gleichstellung kann man noch mehr erreichen. Es gibt Fälle, da haben wir den Gender Pay Gap bereits unter 2 Prozent drücken können. Aber auch hier gilt, wie generell: Das Ziel bleibt 0 Prozent.“

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 07.03.2025

Diakonie: Für ein selbstbestimmtes Leben und gleiche Rechte – dafür setzen wir uns ein am 8. März und jeden Tag!

Anlässlich des Internationalen Frauentages macht die Diakonie Deutschland auf die nach wie vor bestehenden Ungleichheiten für Frauen im Erwerbsleben, bei der finanziellen Absicherung und in politischen Entscheidungsprozessen aufmerksam. Jede fünfte Frau gilt im Alter als armutsgefährdet und auch alleinerziehende Mütter sind häufiger von Armut betroffen. Frauen verdienen immer noch 16 Prozent weniger als Männer, arbeiten häufiger in Teilzeit und leisten durchschnittlich neun Stunden pro Woche mehr an Care- und Sorgearbeit – bei alleinerziehenden Müttern sind es im Schnitt sogar über 15 Stunden. Der aktuell gewählte Deutsche Bundestag hat lediglich einen Frauenanteil von 32,4 Prozent. Dieser Anteil stagniert seit Jahren. Über frauenspezifische Belange entscheiden also überwiegend Männer.

Diakonie-Bundesvorständin Sozialpolitik, Elke Ronneberger: „Diese Fakten sprechen eine deutliche Sprache: Für die neue Bundesregierung bleiben die Gleichstellung von Frauen und das Aufbrechen von Rollenstereotypen zentrale politische Aufgaben. Dazu gehören Gesetzesvorhaben zur Pflege- und Sorgearbeit, Reformen in der Steuergesetzgebung, der Ausbau von Betreuungsplätzen und die Qualifizierung im Kita- und Bildungsbereich sowie die konsequente Umsetzung von Equal Pay.“ Darüber hinaus fordert die Diakonie den Ausbau und die Stärkung von Gewaltschutzprogrammen, denn Gewalt gegen Frauen und die Bedrohung ihrer Selbstbestimmungsrechte sind in Deutschland und weltweit Realität.

Es ist zu beobachten, dass rechtsautoritäre politische Kräfte immer vehementer ein traditionelles Familien- und Frauenbild propagieren. „Dieses geht einher mit ökonomischer Abhängigkeit vom Partner, der Übernahme von Sorgearbeit für Kinder und Angehörige und dem Rückzug ins Private. Eine wirklich selbstbestimmte Lebensführung basiert jedoch auf echten Wahlmöglichkeiten durch ökonomische Unabhängigkeit und gute schulische und berufliche Qualifikation“, so Ronneberger weiter.

Auf vielfältige Weise trägt die Diakonie mit ihrer Arbeit und ihren sozialen Angeboten zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen bei: Qualitativ hochwertige frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote unterstützen Entscheidungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Evangelische Beratungsstellen stehen allen Frauen, Alleinerziehenden und Familien bei Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, Erziehungs- und Lebensfragen zur Seite. Geflüchtete Frauen werden durch Empowerment-Projekte gestärkt. Von häuslicher Gewalt oder von sexueller Ausbeutung betroffene Frauen werden in spezifischen Fachberatungsstellen und Frauenhäusern beraten und geschützt. Gleichzeitig schafft die Diakonie als Arbeitgeberin Möglichkeiten zur Existenzsicherung und Qualifizierung und richtet ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aus.

Als Arbeitgeberin setzt sich die Diakonie selbstkritisch mit Fragen der Vereinbarkeit und der vielfältigen Repräsentanz in ihren Strukturen auseinander. Laut Gleichstellungsatlas 2019 arbeiten rund 77 Prozent Frauen in diakonischen Einrichtungen. In der obersten Führungsebene dieser Einrichtungen sind Frauen mit 31 Prozent jedoch stark unterrepräsentiert. „Mit der Satzungsänderung 2024 werden wir künftig Entscheidungsgremien mit einem Frauenanteil von mindestens 50 Prozent besetzen und so mittelfristig zu einer neuen Führungskultur kommen“, so Ronneberger.

Hintergrund:

Seit mehr als 100 Jahren wird der Internationale Frauentag am 8. März weltweit gefeiert.

Hervorgegangen aus der Frauen- und Arbeiter:innenbewegung setzt dieser Tag ein sichtbares Zeichen für Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Chancengleichheit.

Weitere Informationen:

Alleinerziehende-Factsheet 2024

Lagebild Geschlechtsspezifische Gewalt

Blog: Halbe Macht, halbes Geld? Gleichberechtigung braucht mehr als leere Versprechen

Blog: Armutserfahrungen einer alleinerziehenden Mutter

Quelle: Pressemitteilung Evangelisches Werk für

Diakonie und Entwicklung e.V.

Diakonie Deutschland vom 07.03.2025

djb: Internationaler Frauentag 2025: Gleichstellung braucht Einsatz – und klare gesetzliche Regelungen!

Am 8. März 2025 werden zum Internationalen Frauentag wieder viele Menschen auf die Straße gehen, um für Gleichstellung und das Recht auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung zu demonstrieren – denn trotz internationaler Verpflichtungen und politischer Versprechen ist Gewalt gegen Frauen weiterhin allgegenwärtig, reproduktive Rechte sind unzureichend abgesichert, und strukturelle geschlechtsbezogene Diskriminierung in der Gesellschaft verhindert echte Gleichstellung. Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) fordert gesetzliche Reformen, um Gleichstellung sicherzustellen und den Schutz vor Gewalt zu garantieren. „Der Weltfrauentag erinnert uns daran, dass Gleichstellung auch im Jahr 2025 keine Selbstverständlichkeit ist – weder weltweit noch in Deutschland“, so djb-Präsidentin Ursula Matthiessen-Kreuder.

Der djb hat seine zentralen Forderungen im Vorfeld der Bundestagswahl umfassend dargelegt. Eine seiner Forderungen ist, die Istanbul-Konvention in Deutschland endlich vollständig umzusetzen. Dafür müssen u.a. Gewaltbetroffene in familiengerichtlichen Verfahren besser geschützt werden. Auch sind aufenthaltsrechtliche Gesetzesänderungen für den wirksamen Schutz von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffener Frauen und TIN-Personen mit Flucht- und Migrationsgeschichte längst überfällig. Der djb fordert, das neue Gewalthilfegesetz wirkungsvoll umzusetzen, das von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern ab Anfang 2032 einen Rechtsanspruch auf kostenlosen Schutz und Beratung garantiert. Auch im Strafrecht bedarf es Änderungen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt und digitaler Gewalt, welche konsequenter geahndet werden müssen. „Es ist endlich ein strafrechtlicher und gesellschaftlicher Umgang mit sexualisierter Gewalt erforderlich, der der Bedeutung der sexuellen Selbstbestimmung für die Persönlichkeitsentfaltung Rechnung trägt“, betont Dilken Çelebi, LL.M., Vorsitzende der djb-Kommission für Strafrecht.

Der djb setzt sich weiterhin dafür ein, den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuchs zu regeln. Über den fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs konnte der Bundestag zwar nicht abstimmen, doch der djb hält an seiner Forderung nach einer Entkriminalisierung fest. 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sprechen sich für die Abschaffung von § 218 StGB aus. Die aktuelle Kriminalisierung behindert den Zugang zu medizinischer Versorgung und stigmatisiert Betroffene sowie das medizinische Personal. „Die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ist ein notwendiger Schritt hin zu einer Gesellschaft, die die Rechte und die Selbstbestimmung von Frauen und TIN-Personen anerkennt und respektiert. Nur durch die Abschaffung der Strafbarkeit wird der diskriminierungsarme Zugang zu sicheren Abbrüchen gewährleistet“, so Céline Feldmann, Vorsitzende der interkommissionellen Arbeitsgruppe Schwangerschaftsabbruch im djb.

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. vom 07.03.2025

SCHWERPUNKT II: Bundestagswahl / Koalitionsverhandlungen

AWO: Rechtsruck im Bundestag: AWO alarmiert angesichts der Wahlergebnisse

Der Deutsche Bundestag rückt nach Rechts: Mit zweistelligen Zugewinnen verdoppelte die AfD ihren Stimmenanteil bei der gestrigen Bundestagswahl. Aus Sicht der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist das Wahlergebnis Grund zur Sorge und Mahnung, zu handeln.

“Das Ergebnis der extremen Rechten bei der Bundestagswahl ist leider keine Überraschung. Ein Schock und eine große Gefahr ist es trotzdem”, so AWO-Präsidentin Kathrin Sonnenholzner. “Dass gestern über 20 Prozent der Wähler*innen ihr Kreuz bei einer in Teilen gesichert rechtsextremen Partei gemacht haben, ist eine Zäsur, da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.”

Die großen Zukunftsfragen der sozialen Sicherheit und des sozialen Aufstiegs seien im Wahlkampf viel zu wenig diskutiert worden. Dass sich dies auf das Wahlergebnis auswirke, sei logisch, so AWO-Präsident Michael Groß: “Wenn es den demokratischen Parteien nicht gelingt, die echten Probleme, denen die Menschen tagtäglich begegnen, zu thematisieren, und manche von ihnen stattdessen sogar mit den Rechtsextremen gemeinsame Sache machen, dann darf man sich über dieses Ergebnis nicht wundern.”

Nun gelte es, dass demokratische Parteien eine verlässliche, zukunftsgerichtete Regierung bilden und dabei klar eine soziale, solidarische Politik vereinbarten: “Die einzig richtige Antwort auf das Erstarken der AfD ist es, das zu stärken, was uns zusammenhält: den Sozialstaat und damit das Versprechen, dass niemand allein gelassen, niemand zurückgelassen wird. Dazu gehören eine konsequente Armutsbekämpfung, massive Investitionen in Menschen, deren Bildung und Gesundheit, in die Quartiere, in denen sie leben, und bezahlbares Wohnen. Um die Zukunft gestalten zu können, wird eine sozial gerechte Steuerpolitik genau wie eine Abschaffung der Schuldenbremse nötig sein”, so Groß.

Kathrin Sonnenholzner ergänzt: “Als AWO stehen wir bereit, Lösungen für diese Krise der Demokratie zu diskutieren. Wir stehen auch an der Seite derer, die befürchten müssen, die Folgen dieses Ergebnisses persönlich zu spüren. Wir erwarten von allen demokratischen Parteien, dass sie sich zum Sozialstaat und den ihn tragenden Institutionen bekennen.”

Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e. V. vom 24.02.2025

DGB-Vorsitzende Fahimi zur Bundestagswahl: „Erwarten eine Investitionsoffensive im Eiltempo“

In Reaktion auf die gestrige Bundestagswahl sprach sich die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi für eine zügige Regierungsbildung aus: „Wir stehen vor großen Aufgaben und dürfen keine Zeit verlieren. Der Wahlkampf ist beendet. Jetzt geht es um schnelle und pragmatische Lösungen.“

Deutschland stehe vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Es brauche jetzt eine handlungsfähige und entschlossene Bundesregierung: „Wir erwarten eine Investitionsoffensive im Eiltempo, um die wirtschaftliche Zukunft des Landes zu sichern“, so Fahimi.

Im Zentrum der Modernisierung müssten massive Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, Energieversorgung und industrielle Zukunftstechnologien stehen: „Ohne gezielte Investitionen drohen wirtschaftlicher Stillstand und eine schleichende Schwächung unseres Wirtschaftsstandorts. Eine Reform der Schuldenbremse und eine aktive Standortpolitik sind daher unerlässlich.“

Ein weiterer entscheidender Baustein für eine starke Wirtschaft sei eine gerechte Arbeitsmarktpolitik: „Die Krise darf nicht als Vorwand genutzt werden, um Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Wir brauchen jetzt eine Tarifwende: Faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen sind die Basis für eine stabile und innovative Wirtschaft“, betonte Fahimi. Deshalb sei ein Nationaler Aktionsplan zur Stärkung der Tarifbindung dringend erforderlich. „Im weltweiten Systemkampf muss Deutschland ein klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft geben. Und dafür sind fair verhandelte Tarifverträge für alle ein Zeichen der Stabilität an die Beschäftigten des Landes.“

Gleichzeitig brauche Deutschland mehr soziale Gerechtigkeit. „Ein leistungsfähiger Sozialstaat ist kein Selbstzweck, sondern eine Standortfrage. Wer qualifizierte Fachkräfte will, muss für soziale Sicherheit sorgen“, stellte Fahimi klar. Gerade in Zeiten des Wandels müsse sich der Sozialstaat beweisen. Eine stabile Gesundheitsversorgung, eine dauerhaft verlässliche Rente und starke Kommunen seien essenziell für wirtschaftlichen Erfolg und einen funktionierenden Alltag der Menschen.

„Deutschland braucht jetzt Aufbruch und verlässliche Verabredungen“, so die DGB-Chefin. „Die nächste Bundesregierung muss Investitionen beschleunigen, gute Beschäftigung sichern und sich klar zur sozialen Marktwirtschaft bekennen.“

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand vom 24.02.2025

djb: Nach der Wahl ist vor der Regierungsbildung: Gleichstellung und Demokratie verteidigen

Am Tag nach der Bundestagswahl ruft der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) die gewählten Abgeordneten dazu auf, Gleichstellung und Demokratie entschlossen zu verteidigen. Unter anderem dürfen Fortschritte in der Geschlechtergerechtigkeit, der Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt und die wirtschaftliche Gleichstellung nicht ins Hintertreffen geraten – gerade jetzt, wo demokratische Werte und Menschenrechte weltweit unter Druck stehen.

Vor der Wahl hatte der djb seine zentralen Forderungen veröffentlicht und diese in Wahlprüfsteinen mit den Wahlprogrammen der Parteien abgeglichen. „Wir fordern die zukünftige Bundesregierung auf, die Gleichberechtigung von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter als zentrales Element einer modernen Gesellschaft wirksam in allen Politikbereichen zu verankern“, so Ursula Matthiessen-Kreuder, Präsidentin des djb.

Besorgniserregend sind rechtspopulistische Angriffe auf Gleichstellungspolitik und die Aushöhlung von Grundrechten. „Von Parität im Bundestag sind wir nach der Wahl noch weiter entfernt als zuvor. Dies ist eine Bedrohung für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“, erklärt Verena Haisch, Vizepräsidentin des djb.

Der djb wird die nun kommenden Koalitionsverhandlungen aus nächster Nähe mit feministisch-juristischer Expertise begleiten. „Wir nehmen die Parteien beim Wort und werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, dass gleichstellungspolitische Vorhaben vorangebracht und umgesetzt werden“, unterstreicht Lucy Chebout, djb-Vizepräsidentin.

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. vom 24.02.2025

eaf: Zu wenig Familienpolitik im Sondierungspapier!

eaf fordert Koalitionsverhandlungen mit Fokus auf Familien

Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) begrüßt grundsätzlich die im Sondierungspapier von CDU/CSU und SPD angedeuteten Absichtserklärungen, die auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Förderung von Partnerschaftlichkeit, den Ausbau verlässlicher Kitas, Ganztagsschulen und Tagespflege, Investitionen in Bildung sowie das Voranbringen des Gewaltschutzes gerichtet sind.

„Hier erkennen wir viel guten Willen. Wenn eine zukünftige Regierung die Kita- und Bildungskrise in den Griff bekommen würde, wäre für Familien eine Menge gewonnen“, resümiert eaf‑Präsident Prof. Dr. Martin Bujard. „Hierzu ist ein klares Bekenntnis des Bundes für finanzielle Verantwortung bei der Kinderbetreuung notwendig, um verlässliche und qualitativ gute Angebote zu garantieren. Aus Sicht der eaf sind wichtige Stichworte wie Gewaltschutz oder Partnerschaftlichkeit in der Familie noch nicht ausreichend unterfüttert.“

Eine bessere Abstimmung und Zusammenfassung sozialer Leistungen gemeinsam mit einer Beratung aus einer Hand sind wichtige Schritte in die richtige Richtung. Doch, so Bujard, wird es darauf ankommen, ob tatsächlich mehr Geld die Familien erreicht. „Dazu muss zuerst der Kinderregelsatz an die spezifischen Bedarfe von Kindern für ein gutes Aufwachsen und angemessene Teilhabe angepasst werden.“

Geschlechtergerechtigkeit in der Sorgearbeit stellt sich nicht automatisch durch gute Betreuungsangebote ein. „Wir vermissen die Ankündigung konkreter Maßnahmen wie Familienstartzeit, Elterngeldausbau und zeitpolitische Instrumente wie eine dynamische Familienarbeitszeit“, so Bujard. „Beim Gewaltschutz fehlt uns die gesetzliche Verankerung im Familien- und Familienverfahrensrecht.“

Familien sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Die multiplen Krisen der vergangenen Jahre mussten sie überwiegend allein bewältigen. „Wenn Eltern sich im Stich gelassen fühlen und das Vertrauen in Institutionen und demokratische Strukturen schwindet, hat dies weitreichende Folgen für unsere Gesellschaft“, mahnt Bujard. „Es ist höchste Zeit, Familienpolitik stärker ins Zentrum politischen Handelns zu rücken!“

Die familienpolitischen Forderungen der eaf für die neue Legislaturperiode finden Sie hier.

Quelle: Pressemitteilung evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) vom 13.03.2025

VdK-Präsidentin Verena Bentele erklärt nach der Bundestagswahl: In einer neuen Regierung muss das Soziale zur Chefsache werden

- Bentele: „Soziale Belange der Menschen gehören ins Zentrum der Politik“

- VdK fordert gerechteres Steuersystem und Absicherung des Rentenniveaus

Nachdem das Ergebnis der Bundestagswahl bekannt ist, erklärt VdK-Präsidentin Verena Bentele am Wahlabend in Berlin:

„Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden. Ich gratuliere allen erfolgreichen Demokratinnen und Demokraten zu ihrem guten Ergebnis. Auch wenn noch nicht absehbar ist, wie sich eine künftige Regierung zusammensetzt – für mich ist ganz klar: Das Soziale muss zur Chefsache werden.

Die Ereignisse der letzten Wochen haben vielen Menschen vermittelt, dass Sozialpolitik eher eine Belastung als ein großer Schatz unserer Gesellschaft ist. Dabei brauchen wir einen starken Sozialstaat, der den Menschen Sicherheit gibt. Das gelingt nur, wenn eine neue Regierung die sozialen Belange der Menschen genauso wichtig nimmt wie eine gute Wirtschafts-, Klima- und Energiepolitik. Das Ziel muss sein, die Gesellschaft wieder zusammenzuführen und verloren gegangenes Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen.

Wir brauchen eine Regierung, in der die Koalitionspartner gemeinsam nach Lösungen suchen. Eine nachhaltige Wirtschaft, ein stabiler Frieden und ein starker Sozialstaat müssen zusammengedacht werden. Das erwarte ich von den Parteien, die in den kommenden Tagen und Wochen Koalitionsgespräche aufnehmen werden.

In diesen Gesprächen sollte es auch darum gehen, wie in den nächsten Jahren das Leben in den ländlichen Regionen verbessert werden kann. Es braucht zum Beispiel starke Investitionen in eine gute medizinische und pflegerische Versorgung, damit die Menschen in ihrem Alltag konkrete Verbesserungen spüren.

Investitionsbedarf gibt es in vielen Bereichen der öffentlichen Infrastruktur. Mit einem gerechteren Steuersystem ließen sich die notwendigen Aufgaben finanzieren. Gerade in den vergangenen Jahren, in denen es vielen Menschen schlechter ging, sind einige Personen und Unternehmen mit exorbitanten Gewinnen immer reicher geworden. Sie müssen endlich ihren gerechten Anteil zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Mit einem klaren Blick auf die Einnahmenseite, statt immer auf die Ausgaben zu schielen, wird Deutschland für alle besser und die nächste Legislaturperiode ein Erfolg.

Und für eine ganz konkrete Forderung an eine neue Regierung ist es auch am Wahlabend nicht zu früh. Viele Rentnerinnen und Rentner haben jahrzehntelang gearbeitet und fürchten um ihre Altersvorsorge: Die Absicherung des Rentenniveaus muss in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung kommen.“

Quelle: Pressemitteilung Sozialverband VdK Deutschland e.V. vom 23.02.2025

NEUES AUS POLITIK, GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT

UBSKM: Fonds Sexueller Missbrauch vor dem Aus – Missbrauchsbeauftragte fordert Nachfolgemodell

Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Kerstin Claus fordert eine schnelle Lösung für den jetzt auslaufenden Fonds Sexueller Missbrauch. Der Fonds müsse so lange weiterlaufen, bis ein Nachfolgemodell nahtlos an den bisherigen Fonds und seine Leistungen anschließen kann. Claus appelliert an die Koalitionsparteien, dies entsprechend im Koalitionsvertrag zu vereinbaren.

Berlin, 14. März 2025. Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) Kerstin Claus nahm heute in Berlin gemeinsam mit Tamara Luding, Mitglied im Betroffenenrat der UBSKM, und Matthias Katsch, Mitglied in der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, öffentlich Stellung zur Bekanntgabe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) am 12.03.2025, den Fonds Sexueller Missbrauchs bis Ende 2028 zu beenden.

Zum Hintergrund: Am Mittwoch hatte das BMFSFJ auf der Website des Fonds bekannt gegeben, dass Erstanträge nur noch bis zum 31. August 2025 gestellt werden können und eine Auszahlung nur noch bis 31.12.2028 erfolgen kann. Diese Entscheidung bedeute, so Claus, das faktische Ende eines der wichtigsten Hilfesysteme für Betroffene sexueller Gewalt. Der 2013 eingerichtete Fonds Sexueller Missbrauch ermöglicht Betroffenen, Sachleistungen in Höhe von bis zu 10.000 EUR (bei einem Mehrbedarf bei Behinderung bis zu 15.000 EUR) zu beantragen. Er war eine zentrale Errungenschaft des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“ (2010-2011) und bot Unterstützung, wo andere Hilfesysteme wie das Opferentschädigungsrecht nicht greifen konnten, weil Betroffene die erlebte Gewalt nicht oder nicht mehr hinreichend beweisen können.

Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), Kerstin Claus: „Es ist die Aufgabe des Staates, Kinder und Jugendliche zu schützen und Verantwortung zu übernehmen, wenn dieser Schutz in der Vergangenheit nicht ausreichend gewährleistet war. Dass sich der Staat jetzt fast geräuschlos aus der Verantwortung stiehlt, ist ein desaströses Signal für Betroffene und ein Armutszeugnis für die Politik. Es ist seit April 2024 durch den Bundesrechnungshof bekannt, dass der Fonds nicht rechtskonform aufgestellt ist, um weitergeführt werden zu können. Diese Zeit wurde nicht genutzt, um nahtlos ein Nachfolgemodell zu etablieren.“

Kritik äußerte Claus auch daran, dass die Öffentlichkeit und Betroffene erst vor zwei Tagen über die Medien von der neuen Richtlinie erfahren haben – diese aber bereits am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist. „Erneut wurden die wichtigen Prämissen in der Kommunikation mit Betroffenen – Transparenz, Kommunikation auf Augenhöhe, Betroffene nicht zu Bittstellern machen – missachtet“, so Claus. Die Abschaffung des Fonds ohne adäquaten Ersatz sei eine Missachtung der Lebensrealität von Betroffenen und zeige die fehlende Anerkennung ihrer Biografie. Auch bisher mögliche Vorauszahlungen werden bereits seit 1. Januar 2025 nicht mehr gewährt. Für Betroffene bedeute das, dass sie in Vorleistung gehen müssten – was viele schlichtweg nicht können. Laut Fachberatungsstellen betreffe dies über 90 % der Antragstellenden.

Tamara Luding, Mitglied im Betroffenenrat bei der UBSKM, betonte: „Der Fonds hat viele unterschiedliche Phasen durchlebt. Es gab gerade zu Beginn viel Kritik zur Art der Bearbeitung und zu den sehr langen Bearbeitungszeiten. Aber eines wurde nie in Frage gestellt – wie existenziell wichtig der Fonds für Betroffene ist. Der Fonds hat viele tausende Leben erleichtert, Leiden gelindert, dazu beigetragen, dass es Menschen besser geht, die Last erträglich wird. Das alles soll nun geändert und verunmöglicht werden. Was wird aus denen, die noch keinen Antrag gestellt haben? Was aus denen, die durch die Änderungen gar keine Chance mehr haben, weil sie nicht in Vorleistung gehen können? Natürlich wollen wir, dass Unterstützungsmöglichkeiten wie der Fonds rechtssicher sind, aber allem voran wollen wir, dass sie da sind! Genauso wie der Fonds von Anfang an gedacht war, als eine ergänzende Hilfe, die Betroffene ernstnimmt und da greift, wo andere Hilfen nicht greifen.“

Auch Matthias Katsch, Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, forderte die Weiterführung eines niedrigschwelligen Hilfesystems: „Der Staat steht in Verantwortung dafür, dass Menschen in ihrer Kindheit und Jugend nicht ausreichend geschützt wurden. Er muss das erlittene Unrecht anerkennen. Dies kann man nicht wie eine lästige Pflicht abschütteln. Ein Mittel dafür sind niedrigschwellige Hilfen für die Betroffenen – entsprechend der Forderungen des Runden Tischs „Sexueller Kindesmissbrauch“ von 2010 bis 2011. Seit der Einsetzung der Aufarbeitungskommission 2016 berichten uns Betroffene, wie ihnen durch den Fonds Sexueller Missbrauch Anerkennung und Unterstützungsleistungen zuteilwurden. Zum einen ist diese Anerkennung zentral. Zum anderen helfen die Leistungen bei der Bewältigung der in der Kindheit erlebten Gewalterfahrungen enorm. Der Lebensalltag vieler Betroffener ist als Folge des Missbrauchs von physischen und psychischen Belastungen geprägt. Diese Situation macht es ihnen oft unmöglich, komplizierte und bürokratische Antragsverfahren zu durchlaufen. Darum muss es weiterhin ein niedrigschwelligen Hilfeangebot geben.“

Claus forderte: „Die Politik muss jetzt schnell eine Alternative schaffen, die für Betroffene leicht zugänglich, dauerhaft, rechtssicher und haushaltskonform ist. Diese muss nahtlos an den bisherigen Fonds anschließen, sodass Betroffene ohne Unterbrechung weiterhin Anträge stellen und auch weiterhin Leistungen wie bisher – ohne eigene Vorauszahlungen – abrechnen können. Ich erwarte von den Koalitionspartnern, dass dies jetzt entsprechend im Koalitionsvertrag vereinbart wird.“

Zum Fonds Sexueller Missbrauch und zur Richtlinie:

https://www.fonds-missbrauch.de/aktuelles/aktuell/aenderungen-beim-ergaenzenden-hilfesystem

Zur Stellungnahme des Betroffenenrats zur neuen Richtlinie:

https://beauftragte-missbrauch.de/betroffenenrat/aus-unserer-sicht/stellungnahmen

Hinweise zu Hilfeangeboten und zu einer betroffenensensiblen Berichterstattung:

https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/startseite

Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch: 0800 2255530

https://beauftragte-missbrauch.de/presse/auf-hilfeangebote-in-der-berichterstattung-hinweisen

Quelle: Pressemitteilung Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs vom 14.03.2025

Bundestag: Vierter Gleichstellungsbericht: Klimawandel im Fokus

Mit dem „Schwerpunkt Gleichstellung in der sozial-ökologischen Transformation“ befasst sich der Vierte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, der nun als Unterrichtung (20/15105) vorliegt. Darin warnen die Sachverständigen unter anderem davor, Transformationsstrategien einseitig auf technik- und industrieorientierte Lösungen auszurichten, denn dies berge die Gefahr, Geschlechterungleichheiten zu verschärfen.

Zur Erläuterung dieses Aspekts führen sie aus: „Strukturelle Geschlechterungleichheiten, etwa beim Einkommen, auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Verteilung von Sorgearbeit, werden bei Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen bislang kaum berücksichtigt. Der CO2-Preis für fossile Heizenergie beispielsweise trifft alleinlebende und alleinerziehende Frauen aufgrund ihres geringeren Einkommens überdurchschnittlich hart; zugleich können sie seltener auf klimafreundliche Alternativen umstellen. Bei klimapolitischen Strategien und Investitionen für die Wirtschaft liegt der Fokus auf technikzentrierten Lösungen, dem Problem des Beschäftigungsverlustes in emissionsstarken Branchen und Entlastungen für energieintensive Industrien; damit stehen männerdominierte Branchen im Mittelpunkt der Bemühungen. Die Folgen des Klimawandels für frauendominierte Branchen, etwa für Dienstleistungen in den Bereichen Soziales, Bildung und Gesundheit, werden demgegenüber vernachlässigt.“

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 123 vom 19.03.2025

Bundestag: Regierung: Finanzierung privater Vereine kein Thema

Die Bundesregierung befasst sich nicht mit der Finanzierung privater gemeinnütziger oder nicht gemeinnütziger Vereine und Stiftungen. Das teilt sie in ihrer Antwort (20/15079) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/14957) mit. Die Abgeordneten wollten unter anderem wissen, ob der Regierung bekannt ist, dass der gemeinnützige Verein „Dezernat Zukunft“ der „Lebensgefährtin von Bundeskanzleramtschef Wolfgang Schmidt“ weit überwiegend von ausländischen Großspendern finanziert werde.

Die Regierung verweist auf das öffentlich abrufbare und beim Deutschen Bundestag geführte gemeinsame Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber Bundestag und Bundesregierung, in dem weitere Angaben zu „Dezernat Zukunft“ auffindbar seien. Der Verein gebe auf seiner eigenen Internetseite auch Auskunft über seine Finanzierung. Davon abweichende Erkenntnisse lägen der Bundesregierung nicht vor.

Auf die Frage, ob die Regierung es für angemessen oder bedenklich hält, dass ausländische Geldgeber unbegrenzt politisch aktive Nichtregierungsorganisationen finanzieren dürfen, heißt es in der Antwort, die politische Betätigung stehe jedermann im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung zu. Die Sicherheitsbehörden des Bundes verfolgten „nach Maßgabe ihres gesetzlichen Auftrages“ Finanzströme extremistischer und terroristischer Bestrebungen. Den bestehenden Rahmen für das steuerliche Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht hält die Bundesregierung für „zweckmäßig“. Kritisch merkt sie an, es sei nicht Bestandteil der parlamentarischen Kontrollfunktion des Bundestages, frei verfügbare Informationen durch die Bundesregierung zusammentragen und anschaulich aufbereiten zu lassen.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 112 vom 06.03.2025

Bundestag: Bundesregierung bilanziert Familienpolitik

Die Bundesregierung weist den Vorwurf zurück, sie habe in den zurückliegenden drei Jahren der Ampel-Regierung zu wenig getan, um Familien und Kinder besser zu unterstützen. In einer Antwort (20/14997) auf eine Kleine Anfrage (20/14653) der CDU/CSU-Fraktion beantwortet sie unter anderem die Frage nach Maßnahmen zum Kampf gegen Kinderarmut mit dem Verweis, dass das Gesetz für eine Kindergrundsicherung im parlamentarischen Verfahren stecken geblieben sei. Darüber hinaus habe die Regierung aber dafür gesorgt, dass sowohl das Kindergeld zum ersten Januar 2025 gestiegen ist und die steuerlichen Freibeträge für Kinder und Kindergeld ab 2026 steigen. Auch sei der Kinderzuschlag erhöht worden. Die Antwort reagiert auf insgesamt rund 100 Fragen der Unionsfraktion zu familienpolitischen Komplexen wie Unterhaltsvorschuss, Kinderbetreuung und vielen anderen Themen.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 102 vom 26.02.2025

Bundestag: Linke erkundigt sich nach Details zum Familiennachzug

Nach Details zum Familiennachzug nach Deutschland erkundigt sich die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/14979). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, wie viele Personen sich Ende Januar 2025 auf der zentralen Warteliste für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten und wie viele Personen sich aktuell auf anderen Wartelisten der deutschen Auslandsvertretungen befanden, um ein Familiennachzugsvisum zu beantragen.

Quelle: Pressemitteilung hib – heute im Bundestag Nr. 101 vom 25.02.2025

BiB: Ukrainische Schutzsuchende in Deutschland: Integration in den Arbeitsmarkt schreitet weiter voran

Die Integration von Frauen und Männern aus der Ukraine in den deutschen Arbeitsmarkt hat im vergangenen Jahr eine dynamische Entwicklung genommen. Wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) berechnet hat, waren im vierten Quartal 2024 gut 43 Prozent der schutzsuchenden Ukrainerinnen und Ukrainer erwerbstätig, obwohl sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland gegenüber den Vorjahren verschlechtert hat. Im Frühjahr 2024 lag der Vergleichswert noch bei 30 Prozent und im Sommer 2022 bei 16 Prozent. Im dritten Jahr des Aufenthalts der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland haben sich die Übergangsraten in Erwerbstätigkeit gegenüber den ersten beiden Jahren spürbar erhöht.

Die Daten basieren auf einer neuen Befragung der BiB/FReDA-Studie, die seit Kriegsbeginn zweimal jährlich die immer gleichen ukrainischen Geflüchteten zu ihrer Lebenssituation in Deutschland befragt. Die mittlerweile fünfte Erhebung wurde zwischen Ende Oktober und Dezember 2024 durchgeführt.

Sprachkenntnisse eine Schlüsselqualifikation für den Job

Die Ergebnisse der aktuellen Befragung zeigen, dass nun zunehmend mehr Schutzsuchende in den Arbeitsmarkt gelangen, die bislang aufgrund der Teilnahme an Sprachkursen nicht erwerbstätig sein konnten. „Dieser sogenannte ,Lock-in‘-Effekt, der sich durch den Besuch von Integrationsmaßnahmen in den ersten zwei Jahren nach Ankunft in Deutschland ergeben hatte, löst sich allmählich auf“, erklärt Studienleiter Dr. Andreas Ette vom BiB. Auch unter den bisher noch nicht erwerbstätigen Ukrainerinnen und Ukrainern zeigt sich eine weiterhin hohe Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme: „Rund 24 Prozent von ihnen geben an, sofort eine Beschäftigung aufnehmen zu wollen, weitere 45 Prozent streben dies innerhalb der nächsten zwölf Monate an“, so Ette.

Eine zentrale Herausforderung bleibt das auf dem Arbeitsmarkt häufig erforderliche deutsche Sprachniveau. Zwar haben etwa drei Viertel der Schutzsuchenden aus der Ukraine mindestens einen Sprachkurs abgeschlossen, aber erst 27 Prozent haben das für viele Berufe erforderliche Sprachniveau B2 bescheinigt bekommen.

Kinderbetreuung hindert vor allem Frauen an Erwerbstätigkeit

Großes Potenzial für den Arbeitsmarkt besteht weiterhin bei den ukrainischen Frauen mit Kindern. Nach wie vor nimmt mehr als die Hälfte von ihnen (57 %) die elterliche Sorge ihrer Minderjährigen in Deutschland alleine wahr. Auch deshalb schlagen sich bei dieser Gruppe anfallende Betreuungs- und Erziehungsaufgaben in einer geringeren Erwerbstätigenquote nieder. Gegenwärtig sind fast zwei Drittel (63 %) der Väter, die mit Kindern unter 6 Jahren im Haushalt leben, erwerbstätig – bei Müttern ist es nicht einmal jede Vierte (23 %). Sobald der Sorgeaufwand für die Kinder sinkt, reduziert sich der Abstand zwischen den Geschlechtern: Väter mit Kindern zwischen 6 und 18 Jahren sind zu 57 Prozent erwerbstätig, bei Frauen sind es 46 Prozent.

„Die Ergebnisse der Befragung verdeutlichen das große Potenzial geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer für den deutschen Arbeitsmarkt“, fasst BiB-Direktorin Prof. C. Katharina Spieß zusammen. „Um dieses vollständig zu nutzen, sind weiterhin gezielte Maßnahmen zur Sprachförderung und zur Arbeitsvermittlung erforderlich, genauso wie Angebote bei der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit.“

Quelle: Pressemitteilung Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) vom 24.02.2025

IAB: Gender-Working-Time-Gap: Die Arbeitszeitlücke zwischen Männern und Frauen liegt bei 24 Prozent

Die Zahl der von berufstätigen Frauen jährlich geleisteten Arbeitsstunden war 2023 im Schnitt 24 Prozent niedriger als die der Männer. Damit lag die Arbeitszeitlücke um gut 100 Stunden oder 4 Prozentpunkte unter dem Stand von 2000 und hat sich seitdem nur langsam verringert. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Männer ihre Arbeitszeit verkürzt haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag veröffentliche Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Insgesamt verbrachten Frauen 2023 im Durchschnitt rund 350 Stunden im Jahr weniger mit Erwerbsarbeit als Männer. Die Arbeitszeitlücke besteht über alle Altersgruppen hinweg, vor allem aber in der Familienphase: Frauen im Alter von 35 bis 39 Jahren arbeiteten im Schnitt 1.105 Stunden pro Jahr, bei den Männern waren es 1.569 Stunden.

Die Gründe für den Gender-Working-Time-Gap liegen vor allem in den unterschiedlichen Teilzeitquoten und Wochenstunden von Frauen und Männern: Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist ausschließlich bei den Teilzeitbeschäftigten gestiegen. Während mittlerweile fast 60 Prozent aller beschäftigten Frauen in Teilzeit arbeiten, sind es bei den Männern rund 20 Prozent. Zudem arbeiten Frauen und Männer in Vollzeit-, Teilzeit- und Mini-Jobs unterschiedlich lange. So war die Jahresarbeitszeit bei vollzeitbeschäftigten Frauen 2023 rund 5 Prozent kürzer als die der vollzeitbeschäftigten Männer. „Männer und Frauen sind in verschiedenen Berufen und Branchen tätig“, erklärt IAB-Forscherin Susanne Wanger. „Aber insbesondere leisten Männer mehr Überstunden oder arbeiten häufiger in Führungspositionen mit sehr langen Arbeitszeiten.“

Es zeigen sich auch deutliche regionale Unterschiede: In Westdeutschland, wo traditionelle Geschlechternormen nach wie vor stärker ausgeprägt sind, lag der Gender-Working-Time-Gap 2023 bei 27 Prozent, in den ostdeutschen Bundesländern lediglich bei 18 Prozent. Hier sind Frauen schon seit DDR-Zeiten stärker in den Arbeitsmarkt integriert. Dies zeigt sich noch immer in einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie in niedrigeren Teilzeitquoten.

„Um diese Ungleichheiten zu reduzieren, müssen die Rahmenbedingungen weiter verbessert und aufeinander abgestimmt werden. Dazu gehören ein besserer Zugang zu Kinderbetreuung, stärkere finanzielle Anreize für eine gleichmäßigere Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit und möglichst flexible, selbstbestimmte Arbeitszeitregelungen. Zugleich beeinflussen bessere Rahmenbedingen auch die Arbeitszeitpräferenzen von Müttern, denn sie führen tendenziell dazu, dass auch die gewünschte Zahl der Arbeitsstunden steigt“, so Wanger.

Die Studie beruht auf der IAB-Arbeitszeitrechnung zu den geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland. Die Studie ist abrufbar unter: https://www.iab-forum.de/die-arbeitszeitunterschiede-zwischen-frauen-und-maennern-verringern-sich-nur-langsam/.

Quelle: Pressemitteilung Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) vom 18.03.2025

Statistisches Bundesamt: Bei 10,3 % der Paare ist die Frau die Haupteinkommensperson

Bei 56,6 % der Paare im Jahr 2024 hat der Mann ein höheres Einkommen als die Frau, bei 33,1 % liegen beide in etwa gleichauf

In den meisten Paarhaushalten in Deutschland steuern nach wie vor Männer einen größeren Teil zum Einkommen bei als Frauen. Lediglich in jedem zehnten Paarhaushalt (10,3 %) hatte die Frau ein höheres Nettoeinkommen als ihr Ehe- oder Lebenspartner. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Internationalen Frauentag am 8. März anhand von Erstergebnissen der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 2024 mit. Bei 56,6 % der Paare war es umgekehrt und der Mann die Haupteinkommensperson. In 33,1 % der Fälle lagen Frau und Mann beim Einkommen in etwa gleichauf. Als Haupteinkommensperson gilt diejenige Person, deren Anteil des persönlichen Nettoeinkommens am Gesamteinkommen des Paares 60 % oder mehr beträgt.

Ohne Kinder im Haushalt fallen die Unterschiede etwas geringer aus – mit Kindern noch stärker

Bei Paaren ohne Kinder im Haushalt fällt das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern als Haupteinkommenspersonen etwas weniger stark, aber immer noch deutlich aus. In 11,8 % der Paarhaushalte ohne Kinder hatte die Frau das höhere Einkommen und in 51,1 % der Mann. Bei 37,1 % der Paare ohne Kinder im Haushalt hatten beide ein in etwa gleich hohes Einkommen.

In Paarfamilien mit Kindern sind Frauen noch seltener die Haupteinkommensperson. So hatte die Frau bei Paaren mit Kindern im Haushalt in nur 7,8 % der Fälle das höhere Einkommen. Mit einem Anteil von 65,7 % war dagegen ganz überwiegend der Mann die Haupteinkommensperson. In 26,5 % der Paarhaushalte mit Kindern hatten Frau und Mann ein ähnlich hohes Einkommen. Ein Grund für die größeren Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern bei Paaren mit Kindern: Mütter arbeiten häufiger in Teilzeit als Frauen ohne Kinder. Bei Männern ist es umgekehrt: Väter arbeiten seltener in Teilzeit als Männer ohne Kinder.

Anteil der Frauen mit höherem Einkommen stagniert, Anteil der Paare mit in etwa gleich hohen Einkommen gestiegen

Insgesamt hat sich das Geschlechterverhältnis mit Blick auf die Einkommensverteilung in den letzten Jahren kaum verändert. Der Anteil der Frauen als Haupteinkommensperson liegt seit 2021 (10,5 %) auf einem ähnlichen Niveau. Leicht zurückgegangen ist im selben Zeitraum der Anteil der männlichen Haupteinkommenspersonen: von 58,8 % im Jahr 2021 auf 56,6 % im Jahr 2024. Zugenommen hat entsprechend der Anteil der Paare, bei denen beide in etwa gleich viel Einkommen haben. 2021 traf das auf 30,7 % aller Paarhaushalte zu, 2024 hatten in 33,1 % der Fälle beide Partner ein ähnliches Einkommen.

Methodische Hinweise:

Die Ergebnisse stammen aus der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC). EU-SILC ist die amtliche Hauptdatenquelle für die Messung von Armutsgefährdung und Lebensbedingungen in Deutschland und der Europäischen Union. In Deutschland ist die Erhebung seit dem Jahr 2020 als Unterstichprobe in den Mikrozensus integriert. Aufgrund der damit verbundenen umfangreichen methodischen Änderungen ist ein Vergleich der Ergebnisse ab 2020 mit den Vorjahren nicht möglich. Ausführliche Informationen hierzu bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

Damit zwischen dem Ende des Erhebungsjahres und der Ergebnisbereitstellung möglichst wenig Zeit vergeht, werden seit dem Erhebungsjahr 2020 zunächst Erstergebnisse und mit einigem zeitlichen Abstand Endergebnisse veröffentlicht. Bei den hier angegebenen Ergebnissen für 2024 handelt es sich um Erstergebnisse, die dargestellten Ergebnisse für 2021 bis 2023 sind Endergebnisse. Diese basieren auf dem Mikrozensus-Hochrechnungsrahmen aus dem Zensus 2011.

Gegenstand der Betrachtung ist die tatsächliche Höhe und Verteilung von Einkommen in Paarhaushalten nach dem Merkmal Geschlecht. Daher werden hier nur Haushalte von Paaren unterschiedlichen Geschlechts betrachtet.

Betrachtet wird das persönliche Nettoeinkommen. Als Haupteinkommensperson wird diejenige Person betrachtet, deren Anteil des persönlichen Nettoeinkommens am Gesamteinkommen des Paares 60 % oder mehr beträgt. Das Gesamtnettoeinkommen enthält ausschließlich die Einkommen, die den Personen zugeordnet werden können. Neben Einkommen aus Erwerbstätigkeit zählen dazu unter anderem auch Renten/Pensionen, Arbeitslosengeld I, BaföG und andere persönliche Sozialleistungen. Haushaltseinkommen, wie zum Beispiel Kapitalerträge, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung oder Haushaltssozialtransfers zählen hier nicht zum Gesamteinkommen.

In der Erhebung EU-SILC ist die Grundlage für die Einkommensmessung in einem Erhebungsjahr das gesamte verfügbare Haushaltseinkommen (Einkommen nach Steuern und Sozialabgaben) des Vorjahres. Die Fragen zum Einkommen beziehen sich also auf das Vorjahr der Erhebung.

Kinder sind hier definiert als im Haushalt lebende Personen im Alter von unter 18 Jahren sowie Personen im Alter von 18 bis einschließlich 24 Jahren, sofern sie ökonomisch abhängig sind.

Weitere Informationen:

Diese und weitere Ergebnisse der Erhebung EU-SILC 2024 sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes auf der Themenseite „Einkommen und Lebensbedingungen, Armutsgefährdung“ sowie in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 12241) veröffentlicht.

Ausführliche Informationen und aktuelle Daten zum Gender Pay Gap 2024 finden Sie in unserer Pressemitteilung vom 13. Februar 2025.

Daten zur unbezahlten Arbeit wie Betreuung oder Haushaltsführung sind im Gender Care Gap dargestellt, der auf der Zeitverwendungserhebung 2022 basiert.

Daten zur unterschiedlichen Erwerbs- und Einkommenssituation von Frauen und Männern sowie der geschlechterspezifischen Verteilung von Sorgearbeit enthält die Themenseite Gleichstellungsindikatoren im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Sie bietet einen Überblick zu Stand und Entwicklung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland.

Quelle: Pressemitteilung Statistisches Bundesamt vom 04.03.2025

WZB: Verschwörungsglaube fördert Fremdenfeindlichkeit

Studie belegt negative Auswirkungen auf Einstellungen zu Minderheitengruppen

Verschwörungserzählungen wirken sich negativ auf das soziale Miteinander aus. Menschen, die konspirativen Darstellungen ausgesetzt sind, entwickeln nachweisbar negativere Einstellungen gegenüber bestimmten Minderheitengruppen wie zum Beispiel Muslimen, Chinesen oder Russen. Das zeigt eine neue Studie von Eylem Kanol, Gastforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), und Rebecca Endtricht von der Universität Hamburg.

Für die Untersuchung führten Kanol und Endtricht ein Umfrageexperiment in Deutschland durch. Die Teilnehmenden wurden mit konspirativen Darstellungen von Gesundheits-, Wirtschafts- und Sicherheitskrisen konfrontiert, ohne dabei auf bestimmte Narrative oder Gruppen hinzuweisen. Anschließend sollten sie ihre Einstellungen gegenüber verschiedenen Gruppen bewerten. Höhere Werte stehen für stärkere negative Gefühle (siehe Grafik).

Bei den Gruppen handelte es sich zum einen um Angehörige von Minderheiten in Deutschland wie Jüdinnen und Juden, Geflüchtete und Muslime und zum anderen um Staatsangehörige der Länder USA, China und Russland, da auch diese Nationen häufig Ziel von Verschwörungstheorien sind. Um den kausalen Effekt der konspirativen Darstellungen nachzuweisen, wurde zusätzlich eine Kontrollgruppe eingerichtet. Die Befragten in dieser Gruppe bewerteten die genannten sozialen Gruppen, ohne zuvor mit den Verschwörungsszenarien konfrontiert worden zu sein.

Ohne Krisenszenario bewerteten die Befragten Muslime, Geflüchtete und Russinnen und Russen am negativsten, während Juden und US-Amerikaner*innen am positivsten eingeschätzt wurden. In Verbindung mit einer konspirativen Darstellung einer Krise verschlechterte sich die Bewertung in fast allen Szenarien deutlich. Die Studie ergab insbesondere, dass eine verschwörungsorientierte Darstellung von Kriegen die stärkste negative Auswirkung auf die Wahrnehmung verschiedener Gruppen hatte. Ebenso hatten konspirative Darstellungen von Wirtschaftskrisen eine starke negative Wirkung.

Je weiter sich Personen von der politischen Mitte nach links oder rechts bewegen, desto anfälliger sind sie für feindliche Einstellungen, wenn sie mit verschwörungstheoretischen Erzählungen konfrontiert werden. Während rechtsgerichtete Personen besonders auf wirtschaftliche Szenarien reagieren, sind es bei Linken in erster Linie gesundheitliche Narrative, die einen starken Einfluss haben. Menschen, die sich in der politischen Mitte verorten, zeigen hingegen eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber konspirativen Erzählungen.

„Verschwörungserzählungen verstärken in Zeiten von Unsicherheit und Krisen die Trennung zwischen ,uns‘ und ,denen‘ und fördern die Entstehung von Vorurteilen“, erklärt Eylem Kanol. „Angesichts aktueller Entwicklungen, wie dem Verzicht vieler Social-Media-Plattformen auf Faktenprüfungen und dem wachsenden Einfluss rechtsextremer Parteien, die oft auf Verschwörungstheorien Bezug nehmen, ist es wichtiger denn je, diese Auswirkungen zu erkennen und anzugehen.“

Die Daten dieser Studie stammen aus einer repräsentativen Umfrage, die in Deutschland zwischen dem 18. März und dem 10. Juni 2021 im Rahmen des Forschungsclusters „Monitoringsystem und Transferplattform Radikalisierung (MOTRA)“ in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kriminologie an der Universität Hamburg durchgeführt wurde. An der Studie nahmen mehr als 4.000 Personen in Deutschland teil.

Die Studie erlaubt keine Aussagen über die langfristigen Auswirkungen der experimentellen Manipulation auf die Einstellungen der Menschen. Bisherige Forschungsergebnisse legen nahe, dass der Glaube an Verschwörungen über längere Zeit hinweg bestehen bleibt und potenziell anhaltende Feindseligkeit gegenüber Fremdgruppen fördern kann. Um dies empirisch zu belegen, sind jedoch weitere Studien erforderlich.

Die Studie ist in der Zeitschrift PLoS ONE erschienen und unter diesem Link frei verfügbar.

Rebecca Endtricht, Eylem Kanol (2024): Conspiracy beliefs and negative attitudes towards outgroups in times of crises: Experimental evidence from Germany. In: PLoS ONE 19(11).

Eylem Kanol ist Gastforscher am WZB, wo er bis Januar 2025 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Migration, Integration und Transnationalisierung tätig war. Seit Februar forscht er an der Freien Universität Berlin.

Rebecca Endtricht ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg.

Quelle: Pressemitteilung Wissenschaftszentrum Berlin

für Sozialforschung vom 27.02.2025

INFOS AUS ANDEREN VERBÄNDEN

AWO: Erste Insolvenz von Pflegekasse: AWO fordert sofortiges Handeln von der Politik

Laut diversen Medienberichten hat die erste Pflegekasse Finanzhilfen wegen Zahlungsunfähigkeit beantragt. Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) warnt angesichts dieser Zuspitzung erneut vor einem Pflegekollaps und fordert die politisch Verantwortlichen auf, schnellstmöglich zu handeln. Dazu erklärt Kathrin Sonnenholzner, Präsidentin der Arbeiterwohlfahrt:

“Es ist jetzt eingetreten, wovor Expert*innen seit Jahren gewarnt haben: Der Kollaps der Pflege hat begonnen. Auch viele Tropfen auf einem heißen Stein verpuffen letztlich. Es braucht jetzt endlich statt kurzfristiger Notmaßnahmen mit höchstens kosmetischer Wirkung eine solide und nachhaltige Finanzierungsbasis. Handelt die Politik jetzt nicht, lässt sie sehenden Auges zu, dass das Vertrauen in die staatlichen Versorgungssysteme unwiederbringlich erodiert. Es ist politisch unklug, das Vertrauen in den Staat weiter zu schwächen, indem man die Dringlichkeit der Lage ignoriert und notwendige Maßnahmen, ja Reformen immer wieder hinauszögert. Wir müssen durch Steuerzuschüsse umgehend dafür sorgen, dass die Pflegekassen zahlungsfähig bleiben und dann endlich nachhaltige Lösungen finden, um die finanzielle Stabilität der Pflegeversicherung zu sichern. Die AWO schlägt dazu eine Verbreiterung der Einnahmenbasis vor. Ein erster Schritt könnte die Verbeitragung anderer Einkommensarten sein und der Einbezug aller in den Finanzausgleich. Nur durch gerechte und langfristige Lösungen können wir das Vertrauen der Bürger*innen in unser Sozialsystem wieder stärken und der Abkehr und dem Misstrauen gegenüber dem Staat begegnen.

Die unsichere Finanzlage bringt auch für viele pflegebedürftige Menschen, ihre An- und Zugehörigen, die Pflegeeinrichtungen und Dienste, die diese Menschen Tag für Tag versorgen, aber auch für alle gesetzlich Versicherten, große Unsicherheit mit sich, so der Verband. Die notwendige Reform der Sozialen Pflegeversicherung war zwar von der letzten Bundesregierung angekündigt, jedoch nicht vollzogen worden, insbesondere auch aufgrund des vorzeitigen Koalitionsbruches. Was blieb, war eine Beitragserhöhung um 0,2 Prozentpunkte zum Jahresende als Notmaßnahme. “Die AWO erwartet daher, dass in den Koalitionsverhandlungen die Prioritäten im Sinne der Menschen gesetzt werden und die seit Jahren anstehende Reform der Pflegeversicherung unmittelbar nach Bildung einer Bundesregierung angegangen werden. Denn: Selbst wenn die neue Bundesregierung eine solche Reform sofort angeht, wird diese nur in einem längeren Gesetzgebungsverfahren zu realisieren sein. Daher braucht es für die schnelle Abhilfe dringend eine Finanzspritze aus Steuermitteln zur Entlastung von versicherungsfremden Leistungen, am besten über ein Sondervermögen Pflege“, so Sonnenholzner abschließend.

Siehe dazu auch:

Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e.V. vom 18.03.2025

djb fordert umfassende Maßnahmen gegen digitale Gewalt

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) hat eine Stellungnahme zum Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz für ein Gesetz gegen digitale Gewalt veröffentlicht. Der djb begrüßt die vorgeschlagenen Neuerungen, sieht jedoch gleichzeitig Nachbesserungsbedarf, um Betroffene effektiv zu schützen und digitale Gewalt wirksam zu bekämpfen. „Wir müssen aufhören, nur zu diskutieren. Wir brauchen ein starkes Gesetz, das digitale Gewalt konsequent bekämpft“, betont Ursula Matthiessen-Kreuder, Präsidentin des djb.

Der djb unterstützt insbesondere die Ausweitung des Auskunftsanspruchs bei anonymen Rechtsverletzungen, die Einführung zeitweiliger, richterlich angeordneter Accountsperren und die Verpflichtung aller ausländischer Anbieter zur Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten. Diese Maßnahmen sind notwendig, um wirksam gegen Täter vorzugehen und konsequent rechtsverletzende Inhalte zu ahnden.

Gleichzeitig weist der djb auf entscheidende Lücken im Entwurf hin: Es fehlen Maßnahmen wie die Einrichtung spezialisierter Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Verfolgung digitaler Gewalt, umfassende Beratungsangebote für Betroffene sowie eine Ausweitung der Entschädigungsregelungen auf Opfer psychischer Gewalt. Besonders problematisch ist zudem, dass der Entwurf das Verbandsklagerecht für zivilgesellschaftliche Organisationen nicht vorsieht. Ohne diese Möglichkeit bleiben Betroffene oft auf sich allein gestellt und müssen hohe Hürden für die Durchsetzung ihrer Rechte überwinden.

Darüber hinaus kritisiert der djb, dass die geplanten Maßnahmen nur bei bestimmten Straftatbeständen greifen sollen. Damit fallen zahlreiche Formen digitaler Gewalt, wie das unbefugte Veröffentlichen höchst privater Informationen, aus dem Anwendungsbereich der geplanten Regelungen, obwohl sie gravierende Auswirkungen auf die Betroffenen haben. Der djb fordert daher, dass jede rechtswidrige Verletzung absoluter Rechte als Voraussetzung etwa für den Auskunftsanspruch genügen muss.

„Digitale Gewalt ist kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem. Wir brauchen klare rechtliche Rahmenbedingungen, die nicht nur reaktiv, sondern präventiv wirken“, fordert Anke Stelkens, Vorsitzende der Kommission Digitales im djb. Der djb appelliert an die Bundesregierung, den Gesetzentwurf schnell zu überarbeiten, um eine wirksame rechtliche Grundlage gegen digitale Gewalt zu schaffen und den Schutz von Betroffenen zu stärken. Der djb wird sich weiterhin mit Nachdruck für diese Forderungen einsetzen.

Quelle: Pressemitteilung Deutscher Juristinnenbund e.V. vom 14.03.2025

djb: Gutachten für den 4. Gleichstellungsbericht veröffentlicht: Gleichstellung zentral für sozial-ökologische Transformation

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) begrüßt die Veröffentlichung des Gutachtens für den Vierten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung und würdigt die zentralen Ergebnisse. Das Gutachten „Gleichstellung in der sozial-ökologischen Transformation“ zeigt eindrucksvoll, dass Klimapolitik nur dann wirksam und gerecht sein kann, wenn sie die Dimension der Geschlechtergerechtigkeit systematisch mitdenkt.